От Бориса Межуева. Книга Юрия Пущаева «Философия советского времени. М. Мамардашвили и Э. Ильенков (Энергии отталкивания и притяжения)», выпущенная в свет ИНИОН в 2018 году, произвела на меня сильнейшее впечатление. Откровенно говоря, до знакомства с этой книгой я исходил из несколько печальной для меня лично гипотезы, что наиболее крупные достижения консервативной волны в отечественной интеллектуальной жизни связаны в первую очередь с историографией русской дореволюционной мысли. Мы уже представляли на нашем ресурсе замечательные работы О.Л. Фетисенко, А.Э. Котова, М.В. Медоварова, нам, несомненно, еще придется обратить внимание на фундаментальное исследование А.П. Дмитриева, посвященное творчеству Никиты Гилярова-Платонова. Подобное тяготеет к подобному, и вполне логично, что интеллектуалы консервативных убеждений блестяще исследуют консервативную мысль прошлого. Книга Юрия Владимировича Пущаева прежде всего потрясает обозначившейся – по крайней мере для меня, впервые в современной отечественной историко-философской литературе – способностью консервативной мысли с такой любовью и с таким вниманием, но при этом с безусловной отстраненностью, обращаться к феноменам, идеологически ей заведомо чуждым, таковым как советский марксизм. Не впадая при этом ни в сусальную апологетику, ни в дежурный набор язвительных разоблачений и обличений.

По-хорошему, именно из такой книги должна была бы родиться школа «консервативной критики» всей нынешней по большому счету постхристианской философской культуры. И отталкиваться эта критика могла бы именно от того, от чего ей и следовало отталкиваться – от той интеллектуальной работы, которую проделали наши отцы и деды на выходе из социальной утопии коммунистической идеократии.

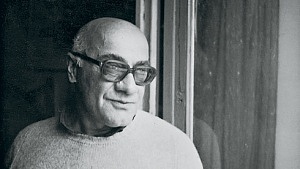

Предваряя интервью с автором этой книги, я бы хотел остановиться только на одном пункте несогласия с его в целом удивительно точным анализом. Несогласие касается мировоззрения одного из героев книги – философа Мераба Мамардашвили. Юрий Пущаев рассматривает эволюцию его воззрений – от марксизма к своеобразной версии экзистенциальной феноменологии – как синхронную параллель с его же превращением из критически мыслящего социалиста в либерала-западника, причем с нескрываемо русофобским оттенком. По опыту своих детских воспоминаний, да и в силу последующего знакомства с трудами Мамардашвили, мне представляется, что в констатации этого параллелизма или, точнее, этой синхронности есть известное упрощение. Тот переход – от Гегеля к Канту, который характеризует взгляды Мамардашвили начала 1970-х годов – ни в коем случае не может быть оценен исключительно в координатах русофильства-западничества. Проще говоря, убежденные русофилы в то же самое время проходили аналогичную идейную эволюцию – от диалектического историзма гегелевского толка к моральному трансцендентализму в духе Канта.

Вспомним хотя бы воззрения Ю. Н. Давыдова или П.П. Гайденко, Пущаев сам пишет об этических взглядах О.Г. Дробницкого, философа явно далекого от какого бы то ни было нигилизма в отношении России. Кант тогда являлся знаменем не столько западничества, сколько того «культурного поколения», которое – еще не разойдясь во взглядах на Россию и Европу – вполне однозначно отвергло претензии диалектического историзма, в первую очередь, разумеется, в его марксистской версии, на тотальность. И поднявший это знамя Мамардашвили очень долгое время был, как я выразился в одной из публикаций, человеком-«маяком» для всего этого постмарксистского и постгегельянского движения в сторону автономии культуры от истории. И весь пафос моей книги о «Перестройке-2» состоял в том, что само это движение имело – независимо от того, в какой мере это сознавали его участники – определенную политическую подоплеку. Система испугалась радикальных представителей коммунистической идеократии, которые были бы готовы бросить вызов истеблишменту от имени критически переосмысленного марксизма, и нашла невольных союзников в тех потенциальных консерваторах – и западнического, и почвеннического толка, для которых был неприемлем радикализм как таковой.

Проще говоря, система исторгала из себя людей типа Эвальда Ильенкова и готова была более благосклонно отнестись к открыто декларировавшим свою аполитичность мыслителям подобным Мерабу Мамардашвили.

Но Юрий Пущаев, тем не менее, прав в том, что к началу 1980-х годов мировоззрение Мамардашвили действительно становится более социально ориентированным, в большей мере нацеленным на какую-то практическую трансформацию окружающего бытия. И имя Канта для него в этот момент приобретает именно этот практический заряд – ориентированность на прорыв в осмысленное социальное бытие, где есть место, если не подвигу, то разумному нравственному поступку. И здесь действительно не вызывает большого сомнения, что, рассуждая в таком духе, Мамардашвили эзоповым языком говорил ни о чем другом, как о шансе для его родной Грузии на «прорыв» из «кафкианской» России к «кантианской» Европе.

И вот тут и возникает та проблема, которую я осмелился поставить перед автором этой во всех отношениях выдающейся книги в предлагаемом читателю ниже интервью – в какой степени вообще любая философия не есть просто «эзопов язык», скрывающий ту или иную конкретную социальную стратегию, репрезентативную для статистически значимых сегментов интеллектуального класса? Мы же знаем, что существует весьма авторитетная концепция в герменевтике древних философских текстов, которая именно таким образом и толкует все учение Платона об идеях. Советский марксизм в еще большей мере проницаем для подобного рода интерпретации. Но, возможно, сам по себе этот «эзопов язык» есть лишь указание на более значительную проблему, которую представляет для всего социального бытия в целом, для всей истории человечества феномен «интеллектуального класса».

Пожалуй, здесь, в этом пункте, мы приблизились к самой сути проблемы «консервативной критики», но на этом мы, пожалуй, и остановимся, чтобы дать слово самому автору исследования, любезно согласившемуся ответить на наши вопросы.

***

Борис Межуев

– Юрий Владимирович, первый вопрос, который вызывает Ваша действительно замечательная книга, это по какой причине Вы, чьи взгляды, условно говоря, близки к православно-консервативным, решили заняться изучением наследия советского марксизма и, в частности, таких фигур, как Эвальд Ильенков и Мераб Мамардашвили? Относясь при этом критически к философским и политическим взглядам обоих ваших героев? Что в данном случае было первичным – Ваше мировоззренческое самоопределение или же пробуждение исследовательского интереса к советской философии. Повлияло ли одно на другое?

Юрий Пущаев

– Дело в том, что эта книга для меня в каком-то смысле расчёт с моим собственным прошлым. Как многие мои сверстники в юности и молодости, которые пришлись на конец 1980-х и первую половину 1990-х годов, я был упертым либералом и западником. И для меня тогда очень много значил Мераб Мамардашвили, его философствование, которое носило отчетливо либеральный характер. Помню, например, то огромное впечатление, которое оказала изданная Юрием Сенокосовым черная книжица «Как я понимаю философию». Какое-то время я его считал чуть ли не учителем жизни, который мне многое раскрыл и объяснил.

Но уже тогда я видел у него некие проблемы и антиномии на теоретическом уровне. Скажем, как все-таки соотносятся в философских взглядах Мамардашвили два его начала: экзистенциально-личностное усилие или труд, и культурные формы-произведения? Какое из них является первичным в конечном итоге? Или помню, меня еще тогда поразила непоследовательность Мамардашвили в рассуждениях о проекте конституции Андрея Сахарова. Он сказал в одном из интервью, что находит ее безупречно демократической за исключением одного момента. Можно допускать самоопределение и независимость любых республик, областей и субъектов СССР, кроме независимости Абхазии от Грузии. Дескать, это все равно что махать красной тряпкой перед быком, а потом удивляться, почему бык такой недемократический. У меня поначалу было наивное недоумение: почему он тут делает исключение, с чего вдруг?

Когда я в середине 1990-х прочитал несколько сочинений Эвальда Ильенкова я понял, что за разрешением противоречий во взглядах «позднего» Мамардашвили надо обратиться к его раннему, марксистскому периоду, когда он причислял себя не к феноменологам и экзистенциалистам, а к диалектическим логикам. Меня удивило, как много общего на самом деле между ним и другими, уже чисто советскими философами, особенно Эвальдом Ильенковым. Оказался важен общий философский контекст. Мамардашвили в каком-то смысле, несмотря на весь его поздний либерализм и западничество, так и не вышел из «шинели Маркса», в которую пытались кутаться молодые философы в 1960-е годы, когда занимались «ранним Марксом». Это касается как его манихейства (резкое деление социального мира на добро и зло, свет и тьму), как его энергии отталкивания от марксизма в позднесоветское время, так и неких мыслительных ходов и интеллектуальных схем, которые он унаследовал от своего диалектического периода и которые навсегда остались в основе структуры его мышления.

И это, кстати, важная тема. Парадоксальным образом даже самые свободные философы советского времени, если они работали в официальных структурах, не избежали определяющего влияния марксизма, даже когда сами обратились в его противников. В том числе это не позволило нам всем выпрыгнуть из предначертанной колеи, в которую мы попали в 90-е и в которой во многом едем до сих пор. Я думаю, что на глобальном, решающем уровне выход из советского марксизма был возможен только в сторону буржуазного либерализма, которому марксизм оказался ближе, нежели гипотетический православно-консервативный поворот, которым прогрессивная московская интеллигенция в 1980-е пугала друг друга.

В целом моя эволюция довольно типична для представителей, условно говоря, консервативного лагеря – из довольно-таки радикальных западников в консерваторы. Молодость легко поддается влияниям. Надо помнить, какой сумасшедшей обработке со стороны перестроечных СМИ подверглось наше поколение. Отчасти я проделал эволюцию вместе со всей страной. Но, признаюсь, как ни странно, важным «внеинтеллектуальным» фактором для меня стала моя женитьба. Не то чтобы меня «обработала» жена и семья. Нет, просто я, перестав быть одиноким «степным волком», стал совершенно по-другому смотреть на мир.

Вместе с тем был конечно и познавательный интерес к советской философии. На самом деле это был большой мир со своими дискуссиями и драмами, который сильно влиял на жизнь общества. Мы упускаем из виду пусть элементарный, но поразительный факт. Советское общество, пожалуй, является единственным в мировой истории, где попытались воплотить в жизнь мечту Платона об идеальном государстве, о том, чтобы философы оказались у власти, где рациональная философия мыслилась мировоззренческой основой общества. Качество этой философии, у власти оказавшейся, вопрос отдельный, его сейчас затрагивать не будем. Тем не менее, парадоксальным образом, русских большевиков-марксистов можно рассматривать как бессознательных платоников, пусть сами они были материалистами и главную свою философскую задачу видели в бескомпромиссной борьбе с «линией Платона».

Борис Межуев

– Пожалуй, главное мое возражение приведенному Вами анализу взглядов Мераба Мамардашвили состоит в том, что Вы видите его уже в середине 1970-х годов законченным либералом и западником, потенциально готовым к участию в будущей “оттепели”, а мне представляется, что вся его философия создавалась в расчете на бесконечный “застой”. То есть это была философия “внутренней эмиграции”, советских интеллектуалов, ушедших в сферу эстетики, культуры, созерцания и как бы закрывших себя от заведомо абсурдного социального бытия. Единственное, что я, отнюдь не блестящий знаток творчества этого философа, могу привести в качестве аргумента, – это любовь Мамардашвили к Францу Кафке, третьему “К” его известной триады. Как бы Вы со своей позиции могли объяснить наличие этого “третьего К”, помимо Канта и Картезия, роль которых в философии Мамардашвили Вы великолепно объясняете?

Юрий Пущаев

– Тут бы я решительно с Вами не согласился. Дело в том, что «третье К», зазеркальный мир Кафки – это для него и был советский мир, мир советской цивилизации, а вовсе не любое социальное бытие. Именно советскую жизнь он воспринимал как нечто полностью абсурдное и противоречащее самим основам человеческой цивилизации, как некую антижизнь. А цивилизация, нормальный мир – это для него Запад, западная Европа. Стоит внимательно прочитать его небольшую работу «Сознание и цивилизация», где он вводит принцип этих трех К, чтобы увидеть, что стоит за его указаниями на иррациональную антижизнь в случае с «третьим К», не поддающуюся формально-правовым механизмам и якобы исключающую сам феномен личностного достоинства. Мне представляется, что эти и подобные им мысли сформировались у Мамардашвили уже к концу 1970-х годов.

Мамардашвили на мой взгляд всегда был социальным философом, даже в его раннее время. (См., например, его статью о Сартре середины 1960-х годов.) Уже тогда он критикует экзистенциалистов как раз за то, что они недооценивают важность социальных механизмов и общественных форм, погружают все лишь во внутренний личностный мир, не понимая, что внешнее и внутреннее – это как бы две стороны одной медали.

Но, увы, Мамардашвили в своем негативизме к советской эпохе, в которой он кстати сформировался и при которой сделал очень неплохую карьеру, оказался чуть ли не нигилистом. И это, я считаю, обернулось и его личной трагедией. Его третий инфаркт в аэропорту «Внуково», случившийся, как говорят, из-за словесных нападок на него звиадистов, говорит о том, что он переоценил грузинский национализм и недооценил «советизм». Он не смог жить при первом, но он всю жизнь прожил при втором. Так что, спрашивается, из них есть антижизнь? По крайней мере, для него, философа и академического работника?

Да, через некоторое время Мамардашвили тоже выступил против Звиада Гамсахурдии, сказав знаменитые слова, что «истина выше Родины», но было уже слишком поздно.

Я считаю, что вся философия советского времени в целом немыслима вне некоего латентного политического проекта, запроса на политические изменения, который вызрел и вырвался на свободу во второй половине 80-х. Плюрализм, свобода слова и собраний в неограниченной форме, многопартийность и т.д. – это был мейнстрим прогрессивной интеллигенции. Это уже позже, к концу Перестройки стали раздаваться недоуменные голоса, что что-то тут не так, что мы получили совсем не то, что ожидали (см., например, излишне многословную, но все же любопытную книгу Валентина Толстых «Мы были»).

Но ведь никакой значимой альтернативной общественно-политической программы философия, переставшая (отчасти формально) быть советской, предложить не смогла. Буржуазный либерализм как программа изменений, идущей на всех парах революции-реформы, был безальтернативен – прежде всего в умах и сознании подавляющей части интеллигенции. Вот в чем наша историческая трагедия и те ограничения, которые были наложены на отечественную мысль марксизмом как безусловно доминирующей формой философии и идеологии.

Борис Межуев

– При всем этом различии я совершенно согласен с Вашим методом воззрения на советскую философию как проекцию социальных установок самого философа или, точнее, интеллектуального класса, с которым он неизбежно себя отождествлял. Считаете ли Вы такой подход свидетельством ограниченности этой философии, ее отрыва от реального процесса научного познания?

Юрий Пущаев

– Я бы опять-таки не согласился с таким толкованием моего замысла. Я рассматриваю марксизм и советскую философию как прежде всего событие мысли, некую молнию в терминологии Владимира Бибихина, в свете которой прошел весь XX век. У этой мысли были свое понимание сути истины, бытия, своя антропология и этика. Этим марксизм и «цеплял», в том числе очень крупных интеллектуалов и мыслителей.

В своей книге я отстаиваю тезис, что программа диалектической логики, представленная Ильенковым, его понимание метода восхождения от абстрактного к конкретному – это вполне крупное явление с историко-философской точки зрения, нечто, что можно рассматривать как альтернативу западному неопозитивизму и постпозитивизму. Это последние явления «большого стиля» большой философии.

С другой стороны, я согласен, что философские взгляды мыслителей той эпохи были неотделимы от их социальных установок, составляли с ними единое целое. Это была остросоциальная философия, излишне озабоченная общественными проблемами. В противовес тут вспоминается Серен Кьеркегор: «Единственная подлинная история – это история внутренняя».

Борис Межуев

– Я сталкивался иногда с критическими суждениями о Мамардашвили, что его философия была просто рационализацией жизненных установок разочарованного советского интеллигента и в чисто теоретическом смысле не выдерживает критики? Согласны ли Вы с этим утверждением, но нельзя ли тот же самый упрек отнести ко всей так наз. постклассической мысли – от Гуссерля до Бодрийара?

Юрий Пущаев

– Такие уничижительные оценки в адрес тех или иных философов не редкость. Многие неопозитивисты и постпозитивисты не понимают и не принимают Мартина Хайдеггера и хайдеггерианцев, те свысока смотрят на первых. и т.д. Для мировой философии во многом характерна та картинка, на которую я натолкнулся в одном рассказе из советского журнала «Наука и жизнь» где-то еще в середине 1980-х. Не помню, к сожалению, ни автора, ни названия, но запомнил остроумный сюжет. На том свете встречаются философы, мировые знаменитости, и между ними тут же начинается безобразная драка. Что-то вроде того, что Шопенгауэр с криком «собака и шарлатан!» вцепился в горло Гегелю, а рядом кто-то кому-то ломал руки, и т.д. В общем, уважительного диалога и взаимопонимания у философов не вышло даже на том свете.

Правда, если наличие самой системы идей не надо доказывать у Ильенкова, который, наверное, оправданно считается самым крупным философом советской эпохи, то в случае с Мамардашвили надо делать специальную реконструкцию. Отчасти его свободный стиль как бы импровизированных рассуждений, отчасти его культуртрегерство провоцируют видеть в нем лишь «гимнаста на брусьях мысли». Откатал номер и ушел. Да, он не был философом, который специально строит систему мысли, но он все равно был систематичным мыслителем в том смысле, что в его идеях была своя логика. Иначе вообще говорить не о чем. Ее я и попытался реконструировать в первой части книги. А потом уже показать, насколько тесно онтологические и гносеологические идеи Ильенкова и Мамардашвили связаны с их этическими и социально-политическими идеями. Они в этом смысле очень цельные фигуры.

Борис Межуев

– Вы пишите об Ильенкове с заметно большей теплотой, чем о Мамардашвили. Возникает ощущение, что Вы хотите увидеть именно в атеисте Ильенкове своего рода “бессознательного христианина”, отказывая при этом в подлинной религиозности открыто апеллировавшего к христианству (в его собственном понимании) Мамардашвили. В какой степени это впечатление адекватно Вашему замыслу, и если да, то чем обусловлены Ваши личные симпатии к Ильенкову?

Юрий Пущаев

– С одной стороны, Ильенков для меня, несмотря весь на свой марксизм, более русский философ, с его стремлением увидеть «земное, нерелигиозное воскресение жизни». Тем не менее, не думаю, что его можно называть «бессознательным христианином», поскольку христианство он отвергал сознательно. Марксизм как идеология в некоторых своих аспектах и фигурах – это квазирелигия, сильно превращенная и искаженная форма христианства. Впрочем, суды человеческие – не суды Божии.

Мамардашвили я сильнее критикую, потому что, как сказал, я тут отчасти критикую свое прошлое. Наверное, большая степень критичности и большая подробность в критике здесь неизбежны. С другой стороны, русский большевизм и марксизм я считаю более органичным явлением для русской истории, нежели радикальное западничество, которое в своих крайних проявлениях оборачивается элементами русофобии.

Борис Межуев

– Вопрос, выходящий за рамки Вашей книги. Советская философия все-таки продолжает развиваться в какой-то превращенной форме. Считаете ли Вы, что сегодняшние цеха мысли – методологи школы Георгия Щедровицкого или же сторонники постклассической философии школы Валерия Подороги – являются законными наследниками советского марксизма. Что из философии Ваших героев оказалось востребовано философией сегодняшней России и что может быть адекватно философии России того будущего, которое Вы бы сами сочли наилучшим?

Юрий Пущаев

– Для меня важным в книге было констатировать факт крушения надежд философов-шестидесятников на возникновение в постсоветской России влиятельной светской автономной философской традиции в кантовском духе, эмансипировавшейся как от религии, так и от марксизма. О крушении этих надежд – последняя глава книги, мое небольшое интервью с Александром Моисеевичем Пятигорским 2007-го года.

Очень любопытно, что методологи школы Щедровицкого с их беспредельным конструктивизмом и методологизмом оказались, как говорят, востребованы сегодня во властных кругах. В нынешней неидеологической, боящейся идеологического самоопределения России оказался ко двору их всепоглощающий технократизм. Впрочем, возможно, их время уже подходит к концу, что мы начинаем сегодня наблюдать на московских улицах. Впереди могут быть острые идейные столкновения, и тогда усидеть на стуле чисто управленческих решений и методологий не получится.

Мне кажется, философия в России в целом не может быть эмансипирована от религиозной проблематики, а также не может не быть остросоциальной и не иметь сильного этического напряжения. Это традиции, которые характерны и для русской дореволюционной философии, и для советского марксизма, хотя в нем зависимость от религии носила резко отрицательный характер. Тем не менее, это острое богоборческое, атеистическое напряжение говорит о том, сколь важны религиозные проблемы были для советской эпохи.

Впрочем, чтобы сказать, что из советской философии окажется важным для будущей русской философии, нужно знать само это будущее, чего мы, понятно, знать не можем. Но в целом очень важной и перспективной мне видится задача нашего исторического самоосмысления на материале советской философии или философии советского времени: как получилось так, что Россия из страны православной и монархической вдруг стала страной коммунистической? Что предопределило и обусловило этот радикальный переход-скачок?

Это задачи восстановления целостности русской истории и истории отечественной мысли. Их, с одной стороны, надо решать без апологии коммунистической идеологии, а с другой, стараться не впадать в идеологическую предвзятость с уже иным, антикоммунистическим знаком.