Редакция РI старается знакомить своих читателей с новыми книгами, посвященными истории русской консервативной мысли. Особый интерес вызывают у нас исследования позднего славянофильства, особенно в период после 1882 года. В своей известной статье о позднем славянофильстве историк и публицист Сергей Сергеев назвал период с 1882 по 1917 год временем упадка славянофильского движения. Тем не менее и он признавал наличие относительно крупных фигур в позднем славянофильстве, которым, однако, не удалось в полной мере заменить собой Алексея Хомякова и Ивана Аксакова.

Среди таких фигур одна из наиболее крупных – генерал Александр Киреев, биографию которого в серии «Мыслители прошлого» в марте этого года выпустил в свет нижегородский историк, наш постоянный автор Максим Медоваров («Александр Киреев. СПб.: Наука, 2019 (Мыслители прошлого)»). Автор не скрывает симпатии к своему герою, хотя при этом и не пытается выступить в качестве его безусловного апологета. Этот беспристрастный взгляд, наряду с обильным фактическим материалом, делает эту книгу особенно ценной. Тем более, что до сих пор поздние славянофилы проходили по разряду общественных деятелей, но не мыслителей. Теперь небольшой биографией, созданной Максимом Медоваровым, один из лидеров этого движения вошел в один ряд с Владимиром Соловьевым, Василием Розановым, Львом Карсавиным и многими другими философами XIX-XX веков. Однако в беседе с Максимом Викторовичем нам хотелось отметить в наследии Киреева то, что сохраняет определенную актуальность до сегодняшнего дня – стремление приспособить православный и даже дворянский консерватизм к реалиям современного общества. Вероятно, Кирееву не удалось этого достичь в полной мере, но тем не менее ряд важнейших принципов его социального мировоззрения должны быть приняты во внимание в том числе и сегодняшними российскими консерваторами.

***

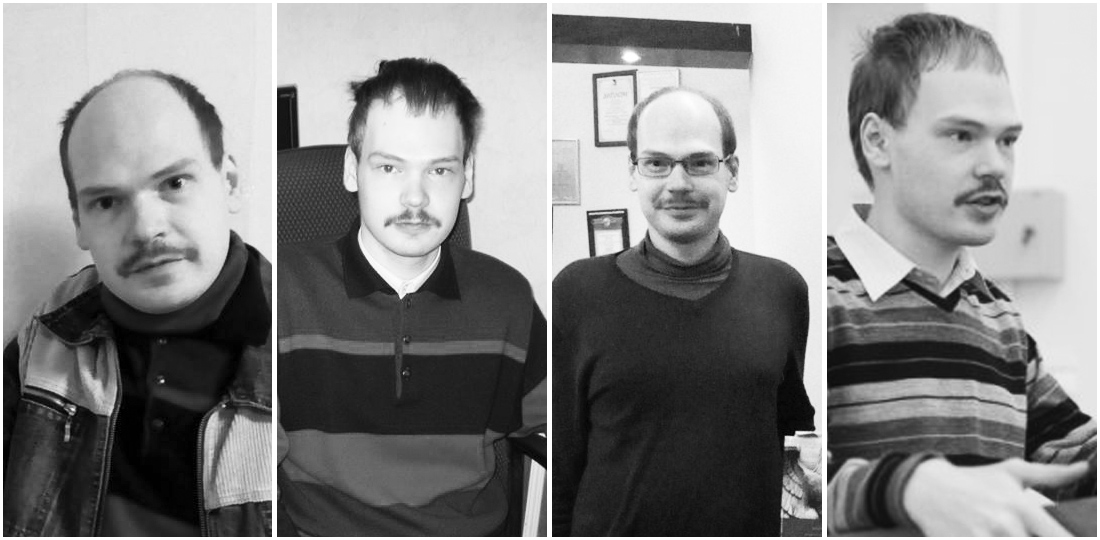

Борис Межуев

– Максим Викторович, то направление историографии общественной мысли, которое Вы представляете, – изучение позднего славянофильства и консерватизма конца XIX в целом, – сегодня одно из наиболее перспективных. В последние годы вышли в свет две биографии Ивана Аксакова, издается архив Никиты Гилярова-Платонова. На нашем сайте мы обсуждали труд, посвященный катковскому направлению отечественной публицистики. Как Вы можете объяснить интерес к русской консервативной мысли в целом и позднему славянофильству в частности?

Максим Медоваров

Интерес к самым разным направлениям русского консерватизма, вполне ощутимый уже в 80-е годы, остается на крайне высоком уровне на протяжении всего постсоветского времени. Правда, интерес именно к поздним славянофилам 1880-х – 1910-х годов ярко проявился действительно лишь в последние несколько лет. Особый вклад в постановку проблемы периодизации, типологизации и определения основных черт позднего славянофильства внесли Николай Андреев (Воронеж) и Сергей Мотин (Уфа).

Тем не менее, и в 90-е годы, и в «нулевые», и в последнее десятилетие количество вышедших изданий русских консерваторов и первоклассных исследований о них неизменно остается высоким.

Однако нельзя сказать, что это специфика лишь текущего момента.

Заметно, что наибольшее внимание уделяется второй половине XIX – началу XX века – прежде всего потому, что некоторые обсуждавшиеся в общественной мысли и публицистике этого времени вопросы, отошедшие в тень в советский период, сейчас снова звучат невероятно злободневно. Прежде всего, это касается вопросов «национальных» и религиозных, в меньшей степени экономических и экологических. Сложнее говорить о какой-либо злободневности политической полемики полуторавековой давности, поскольку современная политическая система нашей страны все-таки кардинально отличается от наследственного и православного самодержавия.

Борис Межуев

– Не скрою, нам бы хотелось думать, что причиной этого всплеска интереса является поразившая нас еще в 2015 году догадка, что консервативная мысль в целом и славянофильство в частности содержали определенные рецепты развития страны, которые не обязательно вели в тупик и не представляли собой только лишь ретроградную утопию. Согласны ли Вы с этим утверждением? И насколько Ваш герой, генерал Александр Киреев, мог бы служить свидетельством в пользу обоснованности данного тезиса?

Максим Медоваров

Историк Сергей Фирсов сказал: «Трудно сказать, существовала ли возможность реализовать программу Киреева. Но ничего и не было сделано для этого». Пожалуй, с этим можно согласиться. Мы не знаем точно, смогла ли бы Россия избежать катастрофы 1917 года, если бы, например, видные консерваторы были назначены на ответственные посты в правительстве. Зато мы знаем, что этого не произошло, а катастрофа все-таки состоялась.

Я ни в коем случае не могу считать все взгляды Киреева (или любого другого классика) по всем проблемам абсолютно верными и непогрешимыми, однако по ряду вопросов он, как видится теперь с отдаленной временной дистанции, был явно ближе к истине, чем тогдашние министры и губернаторы.

Борис Межуев

– Вы пишете, что Киреев пытался соединить идеи Аксакова и Каткова. В чем конкретно выражалось это стремление и насколько оно оказалось плодотворным конкретно в его случае? Мог ли генерал Киреев стать реальным вождем консерватизма, объединив, условно говоря, катковскую и аксаковскую фракции? Почему, тем не менее, это не случилось?

Максим Медоваров

– Претензия Киреева на единоличное лидерство в позднем славянофильстве не была признана, строго говоря, ни одним из остальных славянофилов. Тем более он не мог претендовать на такую роль среди других направлений русского консерватизма, отвергавших, например, его ключевую идею земского собора или его акцент на приоритете религиозных интересов перед национальными.

В то же время можно признать справедливым тезис Киреева о том, что при всех разногласиях между Михаилом Катковым и Иваном Аксаковым их последователям было бы целесообразнее не враждовать друг с другом, а делать акцент на том, что их объединяло, то есть на патриотизме, на защите интересов России во внешней политике и т. д.

Борис Межуев

– По прочтении Вашей книги, у меня возникло впечатление, что главной ошибкой Вашего героя и всего того направления, что он представлял, была отчаянная попытка сохранить отживавший сословный строй, желание соединить славянофильские общинность и соборность с феодальными привилегиями дворянства. Проблема даже не в том, что он требовал особых полномочий для своего сословия, а в том, что он игнорировал роль нового класса – интеллигенции, желая в том числе и юридическим путем отделить интеллектуальный класс от руководимого дворянством народа. Не является ли это игнорирование интеллектуального класса с его особой ролью в современном обществе главным уязвимым пунктом консервативного славянофильства и традиционализма в целом?

Максим Медоваров

Как известно, представители среднего славянофильства высказывались в пользу упразднения дворянских привилегий (Юрий Самарин) или даже самоупразднения дворянского сословия (Иван Аксаков). Александр Киреев, безусловно, испытал в молодости слишком сильное влияние Каткова и потому с куда большим трепетом относился к сохранению некоторых дворянских преимуществ, пусть и не в форме юридических привилегий.

Однако если речь идет о причинах социальной революции в России, то я глубоко убежден, что решающими факторами стали крестьянский вопрос и рабочий вопрос. Несмотря на многочисленные попытки отдельных консерваторов предложить такие меры, которые позволили бы удовлетворить крестьян и рабочих, правительством этого сделано не было. В условиях чрезвычайно стремительного роста населения Российской империи (в полтора раза за двадцать лет при Николае II) это делало социальный взрыв с переделом земли и заводов неизбежным, в какие бы политические формы самодержавие ни облекалось. Альтернативой социальной революции снизу мог стать только передел собственности в форме «революции сверху», на что последний император и его кабинеты не решились пойти.

Что касается интеллигенции, то Киреев сделал немало для привлечения радикально настроенных студентов под знамена конструктивного служения Отечеству. Один из его более молодых протеже, Лев Тихомиров, в свою очередь, выдвинул весьма продуктивную идею юридического оформления новых сословий и профессиональных корпораций в России, включая союз журналистов. Нельзя забывать и о Религиозно-философских собраниях 1901–1903 годов, с которых началось ускоренное сближение «старого» консерватизма с новым поколением оппозиционной интеллигенции. Таким образом, по данному вопросу консерваторов не в чем упрекнуть.

Борис Межуев

– Вы несколько раз в своей биографии называете Киреева религиозным модернистом. Какой смысл Вы вкладываете в это понятие и почему Вы считаете, что православный традиционалист Киреев мог быть модернистом?

Максим Медоваров

В своей книге я перечисляю такие черты богословского модернизма, как явное критическое отношение к обрядности, народной вере, чудесам, святыням, принципиальный акцент на приоритете догматов и морали, то есть богословской и этической частей вероучения. Киреев и его единомышленники полагали, что если список догматов у старокатоликов в странах Запада одинаков с православными, то коренные различия в богослужении, обрядах, обычаях, частных богословских мнениях не могут быть помехой единству.

В противовес модернизму обратимся, например, к словам Константина Победоносцева: «Говорят, что обряд – неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться – значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа… В разности обряда выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни». В западных храмах, в том числе в старокатолических, писал Победоносцев, «неприютно и холодно. Здесь не хотел бы жить… Иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся». И обер-прокурор был не одинок в таком мнении. Различие в обрядах, в культе на первое место выдвигали и Василий Розанов, и отец Павел Флоренский («Философия культа»). Богословская полемика Флоренского с Федором Самариным, близким соратником Киреева – яркий пример столкновения православного традиционализма с модернизмом.

Разумеется, в богословском модернизме в России второй половины XIX – начала XX века можно выделить несколько конкурирующих направлений. Прежде всего, направление «ученого монашества», связанное с именами владык Антония (Храповицкого), Антония (Вадковского), Никона (Рождественского) и других, противостояло «светским богословам» от ранних славянофилов до Киреева и прот. Иоанна Янышева, с точки зрения которых ключевые посты в сфере управления церковью и духовного образования следовало изъять из рук монашествующего епископата и передать белым священникам и мирянам.

Борис Межуев

– В своей книге Вы практически ничего не пишете о внешнеполитических воззрениях генерала Киреева. Сохранял ли генерал веру в славянское единство? Как Вы со своей стороны оценили бы панславизм? Согласны ли Вы с точкой зрения Александра Солженицына о том, что панславизм явился главным соблазном России, приведшим ее к катастрофе первой мировой войны?

Максим Медоваров

По соображениям объема рассмотрение взглядов Киреева на международную политику и славянский вопрос почти не вошло в опубликованную книгу, хотя в моей кандидатской диссертации 2013 года и ряде статей данные проблемы были освещены достаточно полно. Не вдаваясь сейчас в подробности и в реалистичность мечтаний Киреева о союзе России одновременно с Германией и Великобританией (в конце жизни он сам был вынужден признать их неосуществимость), остановлюсь на славянском вопросе.

В отличие от Николая Данилевского, большинство поздних славянофилов, начиная с Киреева и заканчивая Владимиром Ламанским, не были политическими панславистами, то есть они не призывали к созданию какой-либо федерации славянских стран с Россией. Программой-минимум для Киреева было обретение независимости от Германии, Австро-Венгрии и Турции почти всеми славянскими народами, даже поляками, в границах их расселения (кажется, исключение делалось только для малочисленных лужичан). Киреев считал, что интерес России состоит в том, «чтобы другие народы не съели славян и чтобы сами славяне себя не ели… Если эти славянские земли и будут вполне самостоятельны, то всё же они не будут нам враждебны, как теперь Австрия и Турция».

Разумеется, программой-максимум была бы добровольная дружба этих новых государств с Россией. Но Киреев ясно осознавал, что это станет возможным лишь в случае отсутствия западной культурной гегемонии, лишь если народы Балкан перестанут «соблазняться» идеями парламентаризма и конституционализма. В этом он был един с такими негативно относившимися к южным и западным славянам консерваторами, как Константин Леонтьев и Владимир Грингмут (предлагавший даже вернуть сербов, болгар и греков под турецкую власть). К сожалению, Киреев немного не дожил до решающего часа Балканских войн 1912–1913 годов, которые могли бы в очередной раз разочаровать его.

Что касается Первой мировой войны, то она стала неизбежной для народов Европы в силу того, что застарелые территориальные и межнациональные конфликты не решались десятилетиями, а мнимо «замораживались». Если бы большинство спорных вопросов было разрешено, скажем, в серии небольших пограничных столкновений еще во второй половине XIX века, то всем основным государствам не было бы нужды затевать изнурительную «окопную» войну 1914 года с миллионами жертв. Киреев прекрасно это понимал уже с молодости. Его диагноз Австро-Венгрии как главному источнику военной угрозы в Европе, равно как его мнение о необходимости своевременного обмена Царства Польского на Галицию, представляются мне совершенно верными.

Несомненно, всегда существовало определенное число утопистов-панславистов, причем зачастую весьма левого толка. Им, в частности, посвящен недавно вышедший двухтомник Антона Чемакина о русских национал-демократах начала XX века. Однако славянофилы-консерваторы вроде Киреева всегда жестко им противостояли. И уж тем более ни тех, ни других невозможно обвинить в развязывании мировой войны, которое стало следствием продолжавшейся десятками лет шовинистической и антиславянской политики Вены и Будапешта, Берлина и Стамбула.

Борис Межуев

– Вы касаетесь в своей книге отношений А.А. Киреева с Владимиром Соловьевым. С Вашей точки зрения, общественный успех Вл. Соловьева отчасти объясняется протекцией Киреева. В чем, на Ваш взгляд, была глубинная причина последующего расхождения Вл. Соловьева с Киреевым и славянофильством в целом? Это ведь не было только индивидуальным актом – фактически вместе с Вл. Соловьевым стан славянофильства покинула практически вся русская академическая философия – Лев Лопатин, братья Трубецкие, отчасти Николай Грот. Возникает ощущение, что идеалистическая философия как будто пробила кокон, в котором она сформировалась, но в котором дальше не могла развиваться. Но все же, кто, на Ваш взгляд, несет основную вину за это разделение – философский идеализм или консервативный традиционализм?

Максим Медоваров

Владимир Соловьев, как известно, в молодости входил в славянофильский лагерь вместе с Киреевым и Иваном Аксаковым, хотя среди источников соловьевской философии богословие Алексея Хомякова, например, занимает третьестепенное место. Однако ни Лопатин, ни Трубецкие, ни Грот никогда не имели отношения к славянофилам. Это с самого начала была иная линия в русской философии. Подчеркну, что обе эти линии, соловьевская и славянофильская, испытывали серьезный цензурный гнет, особенно при Победоносцеве.

Однако данное разделение русской философской мысли на два русла не могло быть вечным. После революции 1905–1907 годов, в период сборника «Вехи» и издательства «Путь», под пером Николая Бердяева и отца Сергия Булгакова, Михаила Гершензона и Вячеслава Иванова, отца Павла Флоренского и Владимира Эрна происходит новый синтез старого славянофильства с соловьевской парадигмой. Некоторые консерваторы старшего поколения, подчас даже из леонтьевского круга: Тихомиров, Розанов, Федор Самарин – неслучайно оказываются после 1910 года в зоне притяжения Флоренского. Было бы интересно посмотреть на поведение Киреева в такой ситуации, если бы он не скончался в 1910 году.