«Крепчайшими цепями прикован я к московским берегам…»

Вл. Соловьвев

От автора. Предлагаемая вниманию читателей РI статья «Владимир Соловьев и Москва» была написана в 1997 году и вскоре опубликована в изданном РГГУ под общей редакцией Г.С. Кнабе сборнике статей «Москва и «московский текст» русской культуры» (М., 1998). При написании этого текста я, по-моему, бессознательно, исходил из того предположения, что знаменитое, идущее от Александра Блока и Андрея Белого разделение «ночного» и «дневного» образов Вл. Соловьева – то есть поэта-мистика, философа-романтика и автора причесанных и гладких метафизических текстов – прямо соотносится с теми двумя городами, в которых ему довелось проживать в 1890-е годы. «Дневной» Владимир Соловьев – это Соловьев «московский», друг Сергея Трубецкого и Льва Лопатина, участник редакционного кружка «Вопросов философии и психологии», а «ночной» – «петербургский». Это Соловьев зимних морозных ночей, неотапливаемых комнат, инфернальных видений, а также странных, необъяснимых знакомств и дружеских связей. К концу наших последних 90-х этот дружеский круг «петербургского Соловьева» еще был практически не изучен, и я надеялся стать первым, кто опустится на эту «темную лунную сторону» соловьевского творчества.

Но сегодня я должен признать, что само это исследовательское допущение явилось романтическим мифом, который не совсем совпал с реальностью: жизнь оказалась и сложнее, и проще красивых схем. В Петербурге Вл. Соловьев имел прежде всего хорошо оплачиваемую работу и регулярный заработок – редактора философского отдела Биографического словаря Брокгауза-Ефрона, что, наверное, и являлось главной причиной его длительного пребывания в чужом и неуютном городе. Надо признать, что аналогичными мотивами можно объяснить то, что автор этих строк в течение этих двадцати лет так и не сумел, оставив все другие дела, заняться любимой темой. Но все-таки что-то за это время было сделано, и, будем надеяться, это что-то рано или поздно получит надлежащее оформление.

***

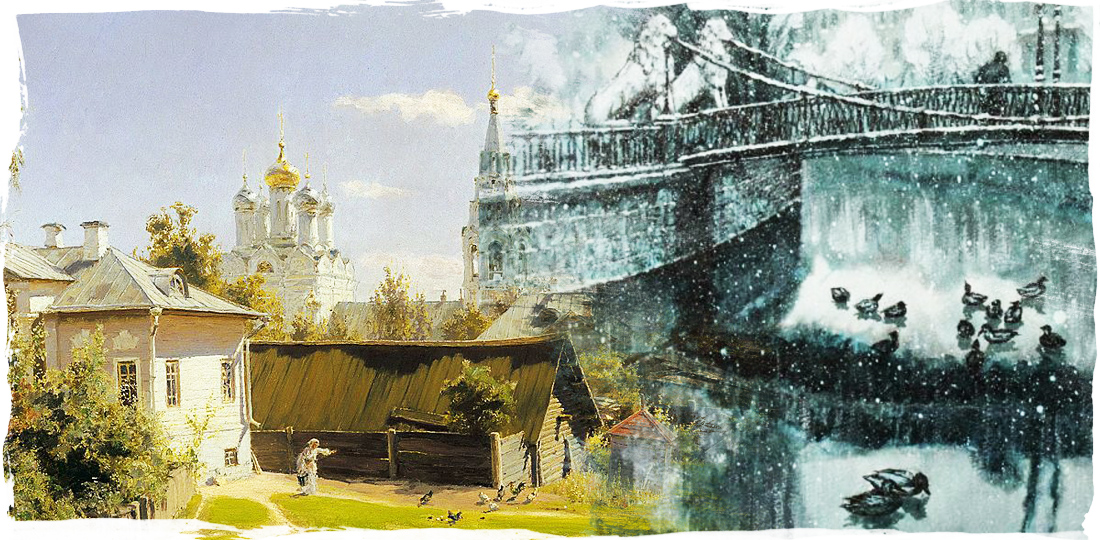

История российской культуры по меньшей мере трех последних веков, наверное, не знает более значимой и фундаментальной для ее понимания дихотомии, чем противоположение двух городов – Москвы и Петербурга. За этой дихотомией скрывалось не только противоречие между московским и петербургским периодами отечественной истории, не только разница в выборе исторических и геополитических ориентации для страны, не только извечный конфликт западничества и славянофильства.

Спор Москвы и Петербурга – спор не только политический или культурный, но и метафизический, философский. В основе его – неодинаковое представление о мире, о том, что составляет его подлинную сущность – конфликт, вечная борьба, борьба между культурой и природой или, говоря языком Александра Блока, между культурой и стихией, между разумной волей и волей слепой, иррациональной, или гармония, обусловленная возможностью и неизбежностью взаимопроникновения обоих начал.

Москва в отличие от Петербурга являлась зримым свидетельством органичности национальной культуры, ее естественного, непроизвольного, «природного» произрастания, и эта органичность подтверждала, вселяла надежду на имманентную одухотворенность природы, на то, что ею правит не слепая, равнодушная к человеку воля, а мудрый таинственный законодатель.

Именно поэтому первопрестольной столице был, как правило, чужд философский пессимизм, не случайно именно здесь возникли в 30-е годы позапрошлого века первые кружки русских энтузиастов немецкого идеализма – Станкевича и любомудров, участники которых верили в духовную осмысленность мирового развития, в то, что природа и история открываются в своей полноте поэзии или спекулятивной философии, а не отвлеченному научному знанию. Идеология «примирения с действительностью» Виссариона Белинского вырастает из этого, специфически московского, настроения.

Петербург долго не мог выразить адекватно своего философского мироощущения[1] – до того момента, пока сама европейская мысль не пришла к выводу о принципиальной неорганичности мира, ее роковом для бытия человека расколе на царство ценностей и царство жизни. Не случайно, как справедливо отмечает в недавнем исследовании покойный петербургский философ Моисей Каган, в Петербурге в конце XIX – начале XX в. получила признание неокантианская философия[2], исключившая область иррационального, т.е. саму «жизнь», из научного познания, отказавшаяся считать источником знания непосредственное восприятие человеком внешней и внутренней действительности и таким образом заперевшая человека либо в «царстве ценностей», либо в конструируемой его собственным сознанием реальности. Неокантианцами были преподаватели Петербургского университета А.И. Введенский, И.И. Лапшин, С.И. Гессен. С другой стороны, петербуржцем был и Николай Николаевич Страхов, один из немногих русских мыслителей XIX в., принявших этическое учение Шопенгауэра об отречении от любой страсти как от силы, связывающей человека с миром иллюзий.

Идейный спор двух столиц определяли в большей мере метафизические, чем политические противоречия. Эти города продуцировали различные представления о мировом целом, расколотом и конфликтном, с одной стороны, и органичном – с другой. Подтверждений такому, не очень оригинальному, тезису множество. Перечисление их заняло бы слишком много места, тогда как прекрасный анализ оценок деятелями русской культуры Москвы и Петербурга содержится в статье Владимира Топорова «Петербург и “петербургский текст” русской литературы». Основной вывод автора полностью соответствует нашему выводу: «Москва, московское пространство (тело) противопоставляется Петербургу и его пространству, как нечто органичное, естественное, почти природное (отсюда обилие растительных метафор в описаниях Москвы), возникшее само собой, без чьей-либо воли, плана, вмешательства, – неорганичному, искусственному, сугубо «культурному», вызванному к жизни некоей насильственной волей в соответствии с предумышленной схемой, планом, правилом»[3]. Отсюда обилие приводимых Топоровым признаний самых разных людей – от Н.И. Тургенева до Б.М. Эйхенбаума – о трудности, почти невозможности жить в Петербурге. Признаний, явно не декларативных, не рассчитанных на анонимного читателя, оставленных либо в частной переписке, либо в дневниковых записях. Трудно постоянно находиться в городе, который есть воплощенная борьба, однако и покинуть его оказывается не менее сложно. Среди петербуржцев – ненавистников Петербурга, таких как Федор Михайлович Достоевский или Н.Н. Страхов, – немного было тех, кто решился оставить навсегда северную столицу.

В.С. Соловьева часто называют первым самостоятельным русским философом. В этих словах есть доля справедливости, хотя есть и преувеличение. Все-таки не следует недооценивать творческую самостоятельность и интеллектуальную зрелость таких фигур, как И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, П.Д. Юркевич, и не нужно переоценивать своеобразие Соловьева, во многом следовавшего традиции малознакомой России древней гностической и новоевропейской мистики[4].

Тем не менее, деятельность Соловьева, первые работы которого появились в 70-е годы прошлого столетия, действительно знаменовала собой начало самостоятельного пути развития русской философии, не зависящего всецело от синхронного с ним течения европейской мысли. Кратко – этот путь заключался в попытке разрешения антиномии жизни и смысла, идеального и реального начал бытия. Русская философия в конце XIX в. стремилась преодолеть разрыв между жизнью и ценностями, проявившийся в метафизических учениях немецких пессимистов – А. Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана, – и доказав возможность сочетания этих начал, укрепить веру в осмысленность жизни, в наличие у жизни разумного смысла. Немецкие пессимисты полагали, что жизнь сама по себе чужда рационального начала, и потому разум может звать человека к одной лишь цели – погашению жизни, самоотрицанию ее метафизической субстанции – воли. Сознание дуализма, разорванности единого мирового целого на царства бессмысленной жизни и безжизненных ценностей, – первопричина того самого зафиксированного в магистерской диссертации В.С. Соловьева 1874 г. «кризиса западной философии», который в качестве одного из своих следствий имел поворот русской мысли к классическому философскому наследию Европы, к наследию христианского неоплатонизма.

Несложно заметить, что указанное направление русской философии, определенное верой в органичное сочетание противоположных начал бытия, выражало как раз то специфическое миропонимание, которое выше было определено как «московское». Действительно, русская философская школа (то, что называют русским идеализмом, включая в него метафизику всеединства и неолейбницианство), как справедливо отмечает Георгий Федотов в статье «Три столицы», «сложилась и крепла»[5] в Москве, ведущие представители этой школы – по преимуществу москвичи, если не по рождению, то по постоянному месту жительства.

Исключения весьма показательны – довольно длительный петербургский период творчества Семена Франка и Николая Лосского отмечен наиболее сильным влиянием на них западных гносеологических учений, неокантианства и интуитивизма. Именно в Москве в 1885 г. возникло Психологическое общество, ставшее фактически первым объединением русских философов (в Петербурге попытка создать философское общество, предпринятая Соловьевым, Страховым, кн. Дмитрием Николаевичем Цертелевым, Эрнстом Львовичем Радловым и др. общественными деятелями шестью годами раньше, успехом не увенчалась). По существу первый русский философский журнал «Вопросы философии и психологии» также появился в Москве в 1889 г. География русского идеализма – это, конечно, московская и в не меньшей степени, кстати, киевская география.

Владимир Сергеевич Соловьев являлся, бесспорно, виднейшим философом «московской школы», более того, он был ее родоначальником и вдохновителем. Но был ли он сам «москвичом» как в бытовом, так и в отмеченном нами философски-культурном смысле этого слова? Для некоторых историков культуры религиозность и философский консерватизм Соловьева свидетельствуют о его принадлежности именно Москве. «Кажется естественным, – пишет, например, М.С. Каган, – что культурологическая концепция Н. Данилевского и философское учение В. Соловьева родились в Москве, противостоя распространившимся через «окно в Европу» чужеродным феодальной Руси революционным идеям»[6]. Что касается Николая Данилевского, то его единственное «культурологическое» сочинение «Россия и Европа» было написано, конечно, не в Москве, а на Южном берегу Крыма, в которой создатель теории культурно-исторических типов, кстати, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, провел последние 20 лет жизни.

С Вл. Соловьевым – ситуация сложнее. Соловьев родился в Москве и умер близ Москвы, в с. Узкое (находящемся ныне в черте города), в имении Петра Николаевича Трубецкого. Значительная часть его жизни – с 1869 по 1877 г. – была связана с Московским университетом, где он учился, а затем работал. После разрыва с Московским университетом Соловьев покидает Москву и на короткое время поселяется в Петербурге, однако, уже с 1882 г., положившего конец академической карьере мыслителя, для него начался период отчасти вынужденного, но отчасти и добровольного бездомья.

В Москве, на углу Пречистенки и Зубовского бульвара, на втором этаже дома Лихутина в 1880–90-е годы, находилась квартира его матери и сестер, в которой он, не имевший собственного дома и каждое лето скитавшийся по усадьбам своих друзей, всегда мог найти пристанище.

В этой квартире, где Владимиру была выделена специальная комната, философ весной 1883 г., как сообщает его сестра Мария Безобразова, лечился от тяжелой болезни, «не то тифа, не то нервной горячки»[7]. Здесь же он время от времени находил отдохновение от невзгод и забот. В письме М.П. Шеншиной (жене А.А. Фета) от 20 июля 1890 г. он рассказывал о том, что целое лето «проводил время в Москве совершенно одиноко на пустой квартире с дворником и ласточками под моим окном (это мое единственное утешение в Москве, на днях вывелась целая стая молодых), частью же гостил в окрестностях Москвы»[8]. После переезда матери Соловьева Поликсены Владимировны в Петербург в конце 90-х Соловьев останавливался в Москве в квартире своей сестры Надежды (угол М. Успенского и Б. Власьевского пер., дом Скородумова, ныне М. Могильцевский пер., 2), где у него также была своя комната.

В те же годы Соловьев часто жил в Петербурге, в неблагоустроенных, нередко нетопленных квартирах, в гостиницах, где его донимали многочисленные посетители и просители милостыни. О петербургских мытарствах Соловьева сообщает в своих воспоминаниях его друг Василий Львович Величко: «Пробовал он, например, жить в Царском Селе, чтобы уединиться и работать на просторе: квартира была прямо идеальная в отношении всяких неудобств и нестерпимого холода, еда – сущий миф; а посетители не отставали и тут. Предпоследние два года прожил он в Петербурге, на Потемкинской улице, в холодной и почти немеблированной квартире, без прислуги. Когда дворничиха вспомнит, что надо протопить, температура становится выносимее; если забудет, то сам философ, когда уж очень промерзнет, наколет дров и сунет их в печку, а не то так и просидит в холоде»[9].

Если в Москве к услугам Соловьева был в полном распоряжении кров и стол, то в Петербурге приходилось скитаться по чужим квартирам, а вместо завтрака и обеда по причине малого количества наличных денег нередко довольствоваться всего лишь чашкой чая на Московском вокзале. И, тем не менее, в конце жизни Соловьев считал Петербург глубоко близким себе городом. Сергей Михайлович Соловьев, племянник философа (кстати, коренной москвич), в своем жизнеописании Соловьева отмечает усилившуюся у философа в конце жизни любовь к северной столице. Самым ярким выражением этой любви стало стихотворение «У себя», которое Соловьев написал в июне 1899 г. после возвращения из-за границы:

Дождались меня белые ночи

Над простором густых островов…

Снова смотрят знакомые очи,

И мелькает былое без слов.

«Город, – комментирует это стихотворение С.М. Соловьев, – который в юности казался Соловьеву “чухонским содомом”[10], теперь стал для Соловьева любимым, родным городом, где он был “у себя”»[11].

С.М. Соловьев в своей книге отмечает все оттенки отношения философа к двум российским столицам, стремясь доказать духовную родственность «певца Софии» Петербургу. Воспользуемся и мы его наблюдениями. Первоначально Вл. Соловьев, находившийся под влиянием славянофильства, воспринимает Петербург так, как и подобает автору аксаковской «Руси» и катковского «Русского вестника». Впрочем, еще до начала своей литературно-философской карьеры, в 20 лет, он писал своей возлюбленной Екатерине Романовой в Петербург: «Знаю, что и тебе не весело одной в скверном, пустом городе»[12]. Любовь к Москве в эти же годы у философа соседствует не только с откровенной неприязнью к Петербургу, но и почти полным равнодушием к красотам европейских столиц. Незадолго до окончания первого путешествия за границу в 1876 г. Соловьев из Парижа сообщает в письме к отцу, знаменитому историку С.М. Соловьеву: «Больше уже путешествовать не буду, ни на восточные кладбища, ни в западный нужник не поеду, а так как мне сведущие люди предсказали много странствий, то я и буду странствовать по окрестностям города Москвы»[13].

Антипатия к Петербургу не ослабевает, а, наоборот, усиливается после вынужденного переезда в этот город в 1877 г. и начала работы в ученом комитете при Министерстве народного просвещения. Работа не приносит философу никакого удовлетворения («Заседания – скука смертная и глупость неисчерпаемая», сообщает он в одном из писем своему другу Д.Н. Цертелеву[14] и только отвлекает его от подготовки докторской диссертации и чтения в Публичной библиотеке немецких мистиков. 4 мая 1877 г. Соловьев в письме к отцу, апологету и поклоннику петровских преобразований, дает развернутое объяснение своей нелюбви к творению столь почитаемого Сергеем Михайловичем Соловьевым-старшим императора: «Большими делами Петербург не интересуется, можно подумать, что история происходит где-нибудь в Атлантиде. Я совершенно убедился, что Петербург есть только далекая колония, на время ставшая государственным центром. Очень жалею, что пришлось переселиться сюда в это время. В физическом отношении не могу пожаловаться на Петербург, чувствуя себя совершенно хорошо»[15].

Последнее письмо требует особого комментария. Соловьев упоминает о некой истории, которая происходит где-то далеко от Петербурга и к которой северная столица не имеет никакого отношения. Почему Соловьев жалеет, что переехал в Петербург именно в это время? Философ имеет в виду, конечно, события на Балканах, освободительную борьбу западных славян против турков, начало которой положило сербское восстание 1876 г. Русская общественность тогда в массе своей оказала горячую поддержку восставшим славянам. Поначалу эта поддержка носила неофициальный характер, на Балканы отправлялись тысячи добровольцев, желавших послужить общеславянскому делу, несмотря на то что царское правительство старалось избежать непосредственного вмешательства в конфликт. Военное поражение сербской армии, возглавляемой русским генералом Михаилом Черняевым, и давление общества вынудили Александра II объявить войну Турции, продолжавшуюся с 1877 по 1878 г. и завершившуюся стоянием русского войска почти «у врат Константинополя».

В мае 1877 г. Соловьев чувствовал, что славянофильская Москва гораздо в большей степени, чем официальный Петербург, откликается на драматические балканские события. Соловьев не хочет остаться в стороне от этой значимой для судеб мира истории, и поэтому отправляется летом того же года на фронт в качестве военного корреспондента. Впрочем, на фронте он пробыл весьма недолго, выпустил всего только одну статью с мест событий, и уже осенью того же года он вернулся в Москву, а затем в Петербург, где наконец приступил к написанию докторской диссертации. По утверждению С.М. Лукьянова, скрупулезно изучавшего обстоятельства жизни молодого Соловьева, «славянофильство Соловьева в его молодые годы вовсе не было славянофильством узко-ортодоксальным. Соловьева болезненно раздражало не – мнимое или действительное – равнодушие северной столицы к славянофильской догме, а ее буржуазно-чиновничье, далекое от искреннего одушевления широкими национальными и гуманными идеалами, в наилучшем случае корыстно-националистическое или ребячливо-патриотическое отношение к той великой задаче, которая разрешалась тогда на Балканском полуострове»[16].

Перелом в отношениях Соловьева к Москве и Петербургу наступает в 1887 г. Непосредственным поводом к этому изменению оказываются прочитанные им в марте того же года две благотворительные (в пользу бедных студентов) лекции на тему «Славянофильство и русская идея». К концу 80-х годов Соловьев был довольно далек от славянофильства. Уже состоялся «великий спор» с Иваном Аксаковым, разорваны прежние дружеские связи с кругом «Русского вестника», генералом Александром Алексеевичем Киреевым. Причиной разрыва c консервативными кругами стало обращение мыслителя к идее воссоединения церквей, предполагавшего (в его версии) подчинение православной Церкви римскому папе. О таком понимании «русской идеи» Соловьев и сообщил московской аудитории, состоявшей, по описанию очевидца, из «той части московской публики, которая представляет современную аристократию, и той части неаристократической Москвы, которая интересуется философией, литературой, а также политикой, разделяя так или иначе мнение славянофилов»[17]. Ничего удивительного, что публика, встретив Соловьев бурными рукоплесканиями, проводила его «гробовым и мрачным молчанием».

Раздраженный реакцией славянофильствующей Москвы, не желающей после несостоявшегося освобождения Рима Второго, то есть Константинополя, воссоединения с Римом Первым, Соловьев 4 апреля 1887 г. отправляет в письме брату Михаилу свой «комплимент Москве»[18]:

Город глупый, город грязный,

Смесь Каткова и кутьи,

Царство сплетни неотвязной,

Скуки, сна, галиматьи.

Нет причин мне и немножко

Полюбить тебя, когда

Даже милая мне ножка

Здесь мелькнула без следа.

«Комплимент Москве» отсылает не только к обращенному к Петербургу пушкинскому «Город пышный, город бедный» (вся вторая строфа представляет парафраз пушкинского стихотворения), но и к торжественному панегирику Москве близкого к славянофилам поэта Федора Глинки, начинающемуся словами «Город чудный, город древний». Антиславянофильская направленность этого стихотворения Соловьева очевидна. Москва ассоциируется с именем ведущего публициста националистического лагеря, редактора «Московских новостей», активного противника католицизма и антиполониста Михаила Никифоровича Каткова и с кутьей – кушаньем, по православному обычаю приготовляемым на похоронах и поминках. Что касается «неотвязной сплетни», то скорее всего Соловьев имеет в виду активно распространяемый в печати слух о своем переходе в католицизм за границей в Хорватии, где он побывал в 1886 г.

В 1887 г. Соловьев окончательно порывает со славянофильством и переходит в стан западников, со следующего года регулярно помещая свои полемические статьи против Данилевского, Страхова и их многочисленных эпигонов в либеральный петербургский журнал «Вестник Европы». По-видимому, присоединение к стану российских либералов-западников сыграло немалую роль в примирении Соловьева с Петербургом. В 1897 г. в письме к главному редактору «Вестника Европы» Михаилу Стасюлевичу Соловьев писал о своем физическом и психологическом состоянии, по обыкновению, в шутливых стихах:

Не болен я и не печален,

Хоть вреден мне климат Москвы:

Он чересчур континентален, –

Здесь нет Галерной и Невы[19].

Можно ли объяснить возникшую у Соловьева в конце 80-х годов нелюбовь к Москве, к ее «чересчур континентальному климату» только лишь изменением политических ориентации философа? Мне представляется, дело не только и не столько в этом. В публицистике Соловьева 90-х годов довольно отчетливо обозначилось отношение мыслителя к московскому периоду истории российского государства. Оно было умеренно критичным, безусловно далеким от идеализации, но и не однозначно негативным. Предвосхищая критику московского благочестия такими православными либералами, как Георгий Федотов и о. Александр Шмеман, Соловьев отмечает «полное затемнение нравственного сознания» в XVI–XVII вв., «решительное искажение духовного образа человеческого, если не в страдательной массе народной, то в верхних слоях, отдавшихся всецело грубому деланию внешней истории»[20]. Но Соловьев все же не разделял мнения Алексея Константиновича Толстого о том, что московский период был «бессмысленною напастью <…> неведомо зачем, надвинувшейся тучей»[21]. «Как организм высшего порядка, – пишет Соловьев в статье 1895 г. «Поэзия А.К. Толстого», – не может, подобно какой-нибудь губке или какому-нибудь моллюску, оставаться без твердой и определенной формы, так великая историческая нация не может обойтись без крепкого объединенного государственного строя. Создание этого строя было делом московского периода…».

Уже с конца 80-х годов Москва не могла казаться непредвзятому наблюдателю вотчиной славянофильства и единственной хранительницей его наследия. В 1886-1887 гг. уходят один за другим из жизни столпы московской консервативно-националистической публицистики: редактор «Руси» И.С. Аксаков, редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков и редактор «Современных известий» Никита Петрович Гиляров-Платонов. С этого времени центр российского национализма постепенно перемещается в северную столицу. В Петербурге в 90-е годы проживают наиболее значительные представители позднего славянофильства: А.А. Киреев, Н.Н. Страхов, К.Н. Бестужев-Рюмин. В Петербург в начале 90-х годов переселяется, пожалуй, самый яркий из публицистов консервативного лагеря, язвительный оппонент Соловьева Василий Васильевич Розанов. «Московские ведомости» после смерти Каткова под руководством Сергея Петровского, а затем Владимира Грингмута продолжают считаться печатным флагманом консервативных сил, но с ними уже удачно соперничают на этом фронте петербургские «Гражданин» Владимира Мещерского и особенно «Новое время» Алексея Суворина.

Русский национализм конца XIX – начала XX в. вообще трудно назвать «московским» явлением, каковым, безусловно, было славянофильство времен Хомякова и Киреевского, и не только потому, что его представители жили и в Петербурге. Националисты в это время были слишком захвачены политическими целями и политическими интересами для того, чтобы подвергать радикальной критике укрепившие державную мощь страны достижения петровской эпохи.

Кроме того, в Москве у Соловьева с конца 80-х годов появляется круг близких друзей и единомышленников, в котором его либеральные и религиозно-философские убеждения встречают понимание и поддержку. В 1889 г. после очередного приезда Соловьев обнаруживает в Москве «целую философскую плантацию»[22]. Переведенный из Петербурга в Москву Николай Яковлевич Грот, философ, профессор Московского университета Лев Михайлович Лопатин, друг Соловьева еще по детским годам, и молодой историк философии князь Сергей Николаевич Трубецкой задумывают создать философский журнал, в котором просят принять участие и Соловьева в качестве редактора отдела философии религии.

Собственно, эти люди и составили ядро русской философской школы, о которой уже говорилось в начале статьи. Все они в той или иной степени были едины с Соловьевым в его борьбе против национализма катковско-грингмутовского и консерватизма победоносцевского толка, все они были лишены той конфессиональной жесткости, которой отличались старые славянофилы, хотя и не разделяли теократические и католические увлечения Соловьева.

И все же Соловьева постоянно тянет из родного дома, от близких ему по философским интересам и пристрастиям друзей (ближе в России у него в ту пору просто не могло быть) в холодную и неуютную северную столицу. Здесь у него тоже образуется круг друзей: в их числе не только авторы «Вестника Европы», «невские скептики», как называл их Соловьев, но и Э.Л. Радлов, князь Эспер Эсперович Ухтомский, В.Л. Величко, Александр Петрович Саломон и др. Трое последних, кстати, стояли на гораздо более консервативных позициях, чем сотрудники «Вопросов философии и психологии». Ближайший петербургский приятель Соловьева, поэт В.Л. Величко, в бытность свою редактором газеты «Кавказ», вообще зарекомендовал себя рьяным националистом, ненавистником армян и борцом за русификацию Кавказа.

Так что любовь Соловьева к Петербургу и его антипатия к Москве не проистекали исключительно из разочарования в славянофильстве и западнических симпатий. Тем более что Соловьев все-таки не стал, подобно своему старшему брату Всеволоду, в полной мере петербуржцем. Похоже, он вообще не представлял себе оседлой, спокойной жизни вне Москвы, ибо оседлость и постоянство ассоциировались у него только с родным городом. И, можно предположить, неожиданно прорвавшееся осенью 1892 г. из его уст признание (в поэтическом обращении к князю Дмитрию Николаевичу Цертелеву) – «Крепчайшими цепями прикован я к московским берегам»[23] – было вызвано не только финансовыми (как следует прямо из текста стихотворения) и любовными (как предполагает С.М. Соловьев) обстоятельствами его жизни. За всей этой, столь острой в последнее десятилетие соловьевской жизни, коллизией кроется какая-то иная, глубинная метафизическая причина, о которой можно только догадываться и строить рискованные предположения.

Рискну высказать гипотезу: Петербург привлекал Соловьева потому, что в его поэтическом и философском мироощущении последних лет жизни произошел коренной перелом. Прежнее гармоническое восприятие мира сменилось на тревожное, трагическое, «петербургское». Природа и человеческая культура предстали пред Соловьевым не в органическом единстве, а в напряженной борьбе друг с другом. Для философа утрачивал свою интеллектуальную очевидность и тот синтез Истины, Добра и Красоты, который недавно казался ему (и продолжал казаться таковым некоторым его московским друзьям) столь органичным и неизбежным. Безбожная Красота в лице ее пророка Ницше и «антихристово Добро» (выражение Г.П. Федотова) в лице его проповедника Льва Николаевича Толстого, отвлеченный эстетизм и отвлеченный морализм как бы разрывали изнутри Божественную Идею, разрушали как софийное единство трех начал бытия – Истины, Добра и Красоты, – так и теургическую связь трех компонентов культуры – науки, искусства и морали.

У каждой из этих сторон человеческой жизни оказывались свои, независимые цели, каждая из них определялась одной из несовместимых друг с другом и христианским вероучением ценностей. Из подобного мироощущения Соловьева рождается его видение Грядущего человека, Антихриста, долженствующего воссоединить распавшийся мир ценностей в зловещем, дьявольском, смертоносном единстве. Напряженное ощущение приближения развязки мировой истории делает для Соловьева невыносимой и предосудительной всякую (хочется заметить, «московскую») самоуспокоенность, интеллектуально-философскую[24], либо благочестиво-церковную. «Боюсь, – признавался Соловьев в самые последние дни жизни В.Л. Величко, – что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, – быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками, да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, кто надвигается? Я вижу, давно вижу»[25].

Ощущение призрачности единства классической европейской культуры порождает у Соловьева предчувствие восстания низших, доселе сдерживаемых цивилизацией сил. Эти силы подавляемой культурой жизни проявляются в виде примитивной магии, языческого демонизма. В 90-е годы Соловьев очень интересуется пережитками языческих верований у северных народов империи – лопарей, посвящает их религиозным представлениям в 1890 тоду пространную, правда, компилятивную статью «Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки».

Поэтическим аналогом этой работы является стихотворение 1894 г. «Колдун-камень». Согласно древнему финскому сказанью, злые колдуны «правым роком» превращены в камни. Каждый из них воскреснет один раз в век и вызовет заклинанием страшное наводнение, которое погубит грешные человеческие создания и погребет под собой их грешные дела. После совершения очистительного злодеяния колдун вновь обратится в камень. «Петербургский миф» о прорыве стихии, несущей гибель грешной, рукотворной цивилизации, в поэзии Соловьева обогащается совершенно новым смысловым контекстом. Водная стихия, смертоносная для земного града, вызвана к жизни воскресшим и восставшим миром языческих поверий. В «Повести об Антихристе» все страхи Соловьева последних лет его жизни – нашествие «монголов», крушение всемирного христианского единства, восстание языческой стихии – фокусируются в ярком и не лишенном какого-то бредового правдоподобия пророчестве: после освобождения Европы от власти монгольской расы папство, изгнанное из Рима, найдет прибежище в Петербурге, «под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны», а его последний глава обретет успех «в борьбе с одною усилившеюся в Петербурге и его окрестностях сатаническою сектою, совращавшею не только православных, но и католиков»[26].

Борьба человека с природой, сопротивление ее злым демоническим силам – одна из тем соловьевской поэзии 90-х годов. Его лучшие стихотворения написаны под впечатлением красот северной скандинавской природы, где, по словам самого мыслителя, «с природой в вечном споре // Человека дух растет // И с бушующего моря // Небесам свой вызов шлет» (Из стихотворения 1893 г. «По дороге в Упсалу»).

Конфликт человека с сокрытыми в природе силами или разрушительными страстями его собственной души открылся Соловьеву как истина о мире, как подлинная реальность, но как реальность печальная, даже антипоэтическая. Художественную ценность для Соловьева имела не борьба, не столкновение, а ее снятие, разрешение в мировой гармонии, в торжествующем покое, который приходит как успокоение после бури, как «сладкая печаль» после «житейских волнений» и невзгод. «Страсти волну, – писал Соловьев в стихотворении 1895 г. «Иматра», – с ее пеной кипучей // Тщетным желаньем, дитя, не лови: // Вверх погляди на недвижно-могучий, // С небом сходящийся берег любви».

Любя Петербург, Соловьев в душе оставался «москвичом». Не случайно он, «крепчайшими цепями прикованный к московским берегам», все-таки остался чужд оргиастически-дионисийскому пафосу петербургских символистов: Дмитрия Мережковского, Федора Сологуба, Николая Минского.

К «московским берегам» философ и поехал умирать, когда накликанная им буря, казалось, поднималась от юго-восточных границ России и грозилась уже не только повергнуть во прах Третий Рим (как Соловьев предсказывал в знаменитом стихотворении 1894 года «Панмонголизм»), но и сломить сопротивление всей Европы, христианская основа культуры которой, увы, не спасенная, как он надеялся, его религиозной проповедью, истончалась на глазах. В душном, знойном июле 1900 г. из северного Петербурга, из находящейся неподалеку от него Пустыньки, с которой навсегда остались связаны самые дорогие и самые печальные воспоминания жизни, он возвращался туда, куда и должен был возвратиться в предчувствии близкой смерти, – на родину, в Москву, к единственному для него месту примирения и покоя.

[1] Если не считать таковым позитивизм, с конца 60-х годов завоевавший господствующее положение в среде столичной демократической интеллигенции и сохранявший это положение вплоть до начала XX в. Однако петербургский позитивизм – явление, требующее особого социокультурного исследования. На мой взгляд, русский позитивизм был порожден в немалой степени страхом перед иррациональностью мира и надеждой на то, что точная эмпирическая наука в своей эволюции найдет технический способ уничтожить темное начало жизни, которое неподвластно нравственному сознанию, и потому не подлежит духовному просветлению (па что надеялись московские романтики-идеалисты), но требует лишь подавления и уничтожения. Эти специфические для России, петербургские корни позитивизма подтверждают и буддийские искания В.В. Лесевича и утопические проекты А.А. Богданова (хотя человека большую часть своей жизни и не столичного, но по духу – скорее петербуржца, чем москвича).

[2] Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996. С. 224.

[3] См.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 272–273.

[4] См.: Козырев А.П. Гностические влияния в философии Владимира Соловьева. Автореф. … канд. дис. М., 1997.

[5] Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1991. Т. 1. С. 57.

[6] Каган М.С. Указ. соч. С. 195.

[7] Безобразова М.С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 107.

[8] Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. № 990. Кн. 2. Т. III. Вып. I. С. 135.

[9] Величко В.Л. Владимир Соловьев. Жизнь и творения // Книга о Владимире Соловьеве. С. 45.

[10] «Чухонским Содомом» Соловьев назвал Петербург в письме к А.А. Фету от 10 марта 1881 г. См.: Соловьев В.С. Письма. СПб., 1908. Т. 3. С. 107.

[11] Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 350.

[12] Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 84.

[13] Соловьев В.С. Письма. Т. 2. С. 28.

[14] Там же. С. 235.

[15] Там же. С. 29.

[16] Лукьянов С.М. Указ. соч. Кн. 3. Вып. II. С. 144.

[17] Отрывок из письма Л.И. Поливанова Н.А. Демидову. Письмо приведено в книге С.М. Соловьева «Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция». С. 240.

[18] См.: «Богословский вестник», 1915. № 9, с. 66.

[19] Соловьев В.С. Письма. СПб., 1908. Т. 1. С. 140. На Галерной ул. в Петербурге находилась редакция «Вестника Европы».

[20] Соловьев В.С. Литературная критика. М., 1990. С. 140.

[21] Там же. С. 139.

[22] Из письма Д.Н. Цертелеву. См: Соловьев В.С. Письма. Т. 2. С. 255.

[23] См.: Соловьев В.С. Письма. Пг., 1923. Т. 4. С. 163.

[24] Столь характерную, кстати, для его московского друга Л.М. Лопатина, пытавшегося, согласно шуточному стихотворению Соловьева, «мешком динамических субстанций» «запрудить Гераклитов ток», т.е. течение времени. Любопытна также и характеристика Соловьевым профессора Московского университета в 1875–1899 гг., убежденного поклонника английской эмпирической психологии и непреклонного критика немецкого идеализма М.М. Троицкого, состояние души которого Соловьев сравнивал с «неподвижностью и замкнутостью садового пруда или аквариума» (Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1908–1911. Т. IX. С. 364).

[25] Книга о Владимире Соловьеве. С. 53.

[26] Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 750.