РI: В день Парижской Коммуны Русская Idea продолжает французский цикл своих публикаций материалом петербургского историка Александра Котова, повествующем о русском консерваторе, корреспонденте газеты «Голос» Николае Щербане, оказавшемся очевидцем трагических событий в Париже весны 1871 года.

***

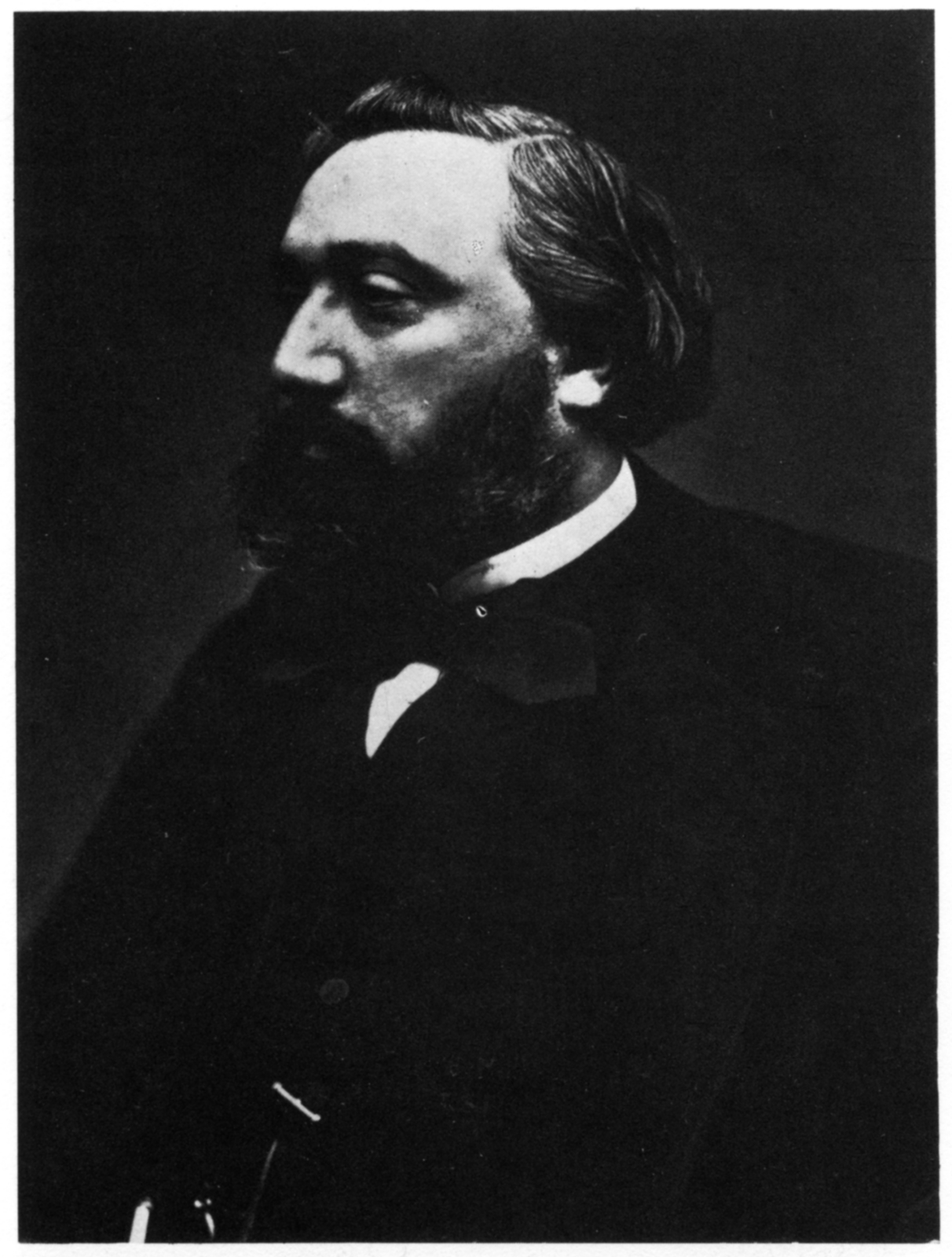

Николая Васильевича Щербаня (1834-1893) можно считать одной из наименее изученных фигур в окружении М.Н. Каткова. Между тем, корреспонденции и книжные обзоры Щербаня занимали довольно заметное место на страницах не только «Русского вестника» и «Московских ведомостей», но и других изданий – в частности, «Голоса». Именно там вышли наиболее интересные тексты публициста.

С 1866 г. благодаря посредничеству П.В. Анненкова начинается сотрудничество Щербаня с изданиями Краевского – «Голосом» и «Отечественными записками». Из отдельных статей Щербаня на страницах принадлежавшего тогда к «русскому направлению» «Голоса» наиболее интересно его «письмо в редакцию» под заглавием «Русская пропаганда». Содержание этой статьи не соответствовало названию: автор рассказывал о действии во Франции пропаганды польской. Последнюю Щербань рисовал самыми мрачными красками: «С тех пор, как польская эмиграция наводняет собою Европу, она не преведя духа, работает над здешними умами». Публицист всячески подчеркивал, что и французская русофобия, и французское же сочувствие к полякам носят искусственный характер: «В сущности, французское общество всех состояний терпеть не может поляков. […] Но беспрерывная работа печати так его окрутила, что отшатываясь от поляков в частной жизни, общественное мнение, тем не менее, понемногу проникнулось сочувствием к ним в политической сфере, сложилось в эгиду польского вопроса и из-за него стало враждебно России». Связано это было, по мнению публициста, со спецификой французского интеллектуализма: «В других странах деятели исторической науки ищут проверки данных положений, следят за литературными явлениями, относящимися к предмету их занятий, и любят знакомиться с произведениями, в которых заключаются новая теория или малоизвестные факты: во Франции они строго держатся принятых мнений и более заняты своею собственною фабрикациею, чем посторонними трудами».

Но наибольший интерес представляют корреспонденции за 1871 год – год капитуляции Франции перед Пруссией и образования Парижской коммуны. Николай Васильевич благоразумно держался на расстоянии и от фронта, и от парижских баррикад. Однако и в Бордо, куда он перебрался вслед за правительством Леона Гамбетты, можно было собрать достаточно сведений как о происходящем в Париже, так и о жизни остальной Франции. Свои репортажи Щербань сопровождал и собственными размышлениями – нередко не совпадавшими с мнением редакции «Голоса». В отличие от Краевского, и заочно соглашаясь с К.Н. Леонтьевым, Щербань крайне отрицательно относился к Леону Гамбетте. Последний представал в корреспонденциях русского публициста «провинциальным продолжателем и подражателем Наполеона III, налагающим из Бордо руки на Францию» и готовым принять все немецкие требования, если сохранится его режим.

Когда осаждавшие Париж немцы заняли господствующие высоты и приступили к обстрелам города, Щербань встревожился: «Моя парижская квартира под огнем бомбардировки с этой стороны (по прямой линии сбоку) – очень приятная перспектива!» Не внушали корреспонденту светлых надежд и прибывавшие на помощь молодой республике «интернационалисты»: «Гарибальди, к сожалению, обставлен искателями приключений самого несносного направления, в том смысле, что явившись сюда воевать, они воображают себя также обязанными и исправлять, и беспрестанно суются в распорядительные гражданские и уголовные меры. Отсюда – неудовольствия на «иностранцев», ловко эксплуатируемое клерикалами и распространяющееся по всем вообще партиям тем с большею силою, что с одной стороны в самом деле надоедливы деспотические замашки чужих людей в чужой земле, с другой – дурное впечатление этих выходок не выкупается никаким военным успехом».

Описания Щербанем общественной атмосферы начала 1871 г. сейчас читаются как своего рода пророчества о России начала 1917-го. Он скептически относился к перспективам либеральных партий: «Если здешние массы совершенно равнодушны к легитимизму и орлеанизму, то республиканизма они положительно терпеть не могут, по той простой причине, что считают республику синонимом анархии и деспотизма, безначалия, неурядицы и произвола». Равно скептически относясь и к либерализму, и католицизму, Щербань отмечал печальную склонность французского национального характера к противоположным крайностям – предвосхищая тем самым соответствующие рассуждения Н.А. Бердяева об «истоках и смысле русского коммунизма»: «Тем не менее, так как во Франции принято беспрестанно повторять зады, и подобно тому, как французские шовены до самой капитуляции Парижа считали возможным завоевать половину Европы; подобно тому, как французские республиканцы до самого удаления от службы Гамбетты, воображали удобоисполнимым заведение гильйотины и коммуны по образцу девяносто третьего года, так и французские легитимисты низких политических сфер думают, что, во-первых, «наша взяла», и, во-вторых, можно разгуляться теперь самым простодушным клерикализмом и самым наивным латинским волхованием».

Повествуя об очередном «чудесном явлении» Мадонны французскому пастушку и попытке монархистов использовать эту «клерикальную магию», Щербань заключал: «Но что за плачевная здешняя судьба! Вечное метание от одного полюса к другому: то официальный атеизм префекта Дюпорталя, то лубочные чудки, – за которыми опять последует неизбежная реакция в противоположную сторону».

Не вызывало оптимизма у русского публициста и состояние французской национальной гвардии: «Ясно теперь до очевидности, что если легко собирать вербовкою нестройные толпы, то несмотря ни на какие марсельезы, солдат из них в несколько дней не сочинишь. Следовательно, раньше или позже, наш несчастный бомбардируемый Париж должен покориться своей злой судьбине». Месяц спустя Щербань (к счастью для себя, скончавшийся задолго до выхода приказа №1 Петроградского совета) прибавит к этому: «Кто не видал французской армии (всех категорий) в течение этой кампании, тот, хотя бы теоретически и знал, что в Европе, не исключая и Турции, не существует подобного ей распущенного сброда, все-таки не в состоянии даже вообразить себе, до какой степени простирается в ней отсутствие выдержки, дисциплины и чего-нибудь похожего на чувство человеческого приличия, и до чего, наоборот, доходят ее нахальные, порочные и мародерские особенности».

В конце февраля корреспонденции Щербаня временно исчезают из «Голоса». 12 марта передовица газеты сообщила, что «восстание овладело Парижем» и «Париж находится в руках шайки пролетариев». И лишь 16-го марта появилась первая за почти три недели корреспонденция Щербаня. В ней пересказывались все сведения, что можно было собрать в Бордо о революционном Париже: «Для парижского населения известной категории осадное время было беспрерывною масляницею, в течение которой оно, не рискуя ровно ничем, так как вылазки и бомбы были редки, не работало, разгуливало с утра до ночи, кормилось за казенный счет и вдобавок получало по полтора франка в день для кабачных возлияний. В продолжение осады погоня за этою последнею благостынею была такова, что, как теперь оказывается, образовался даже фальшивый батальон национальной гвардии (все в эту эпоху было фальшью и ложью), не принимавшей участия даже в «геройском маршировании» на площадях, подальше от неприятеля, и являвшийся единственно за получением поденной платы».

Но публицист инкриминировал мятежникам и куда более серьезные вещи: «Виды теперешних парижских «патриотов» ни для кого не составляют тайны. Они откровенно выражены в одном из обнародованных манифестов сейчас упомянутого общества «Internationale», заведывающего нынешними революционными центрами монмартрских и иных высот: «Парижский отдел общества должен составить очаг социальной революции. Или мы, или ничто; Париж должен принадлежать нам, или перестать существовать. Не хотим никакого правительства; не хотим никакой рамки; не хотим никакой религии: все эти выдумки подавляют ум, и мы должны одним махом срубить все головы дракону. Задача лишь в том, чтоб не промахнуться»».

Первый Интернационал Щербань позднее описывал как «гнуснейшее общество, опасное наравне с иезуитским и с которым всякое благоустроенное государство обязано распорядиться так же, как с иезуитами, т.е. не допускать его до своих пределов. Виды его ясны, определенны и достаточно выражены: борьба на смерть против существующего устройства, уничтожение всего выработанного человеческим развитием экономического и житейского строя, всеобщее социальное и политическое рабство, закупоренное пробкою экономического равенства».

Впрочем, о неудачах правительственных войск в боях с национальной гвардией в корреспонденциях Щербаня не было сказано ни слова. Следующие материалы – уже под рубрикой «С перепутья», – он посылал из Версаля, где обосновалось правительство Тьера. Революционный Париж становился в этих корреспонденциях объектом жесточайшего сарказма: «Столица Вселенной!.. Столица новой Каледонии, центр демагогического людоедства – вот это так!..» Иллюстрировался разворачивавшийся в городе революционный террор следующими примерами: «Большой казенный магазин съестных припасов, устроенный в осадное время, разграбили, набивая карман, чем попало, и тут же загуляв над найденными бочками вина и водки. Это была публичная оргия на самом бульваре. Чернь разбушевалась на славу, и если не завела еще поголовного избиения встречных или вторжения в дома, то единственно лишь потому, что сама все чего-то боится […] То там, то сям, смотри кого-нибудь и совсем убили: это теперь самое обыкновенное дело, величаемое «расстрелянием»».

Наконец, самыми черными красками изображалась и Коммуна, «самый комитет, овладевший Парижем»: «35 персонажей, кто с сигарой, кто с трубкой в зубах, немытые, нечесаные (с 6 марта они не раздевались) […] Перед каждым из них, смотря по вкусу, кружка пива или бутылка вина. Чокнулись, выпили, крякнули; то один, то другой обтирает рукою бороду или усы, и изрыгает речь, содержащую в себе декрет. Все молоть языком не поспевают, а завидно, что не удается сформулировать закона, который должен «озарить вселенную новым светом». Кто не успел закрыть рот, тот хоть на бумаге увековечивает себя каким-нибудь приказанием».

Коммуну 1871 г. Щербань сравнивал с революционным режимом 1789-1794 гг., из различий находя лишь отсутствие «гильйотины» и «естественное смягчение форм, происходящее от относительно меньшей грубости нравов»: «система доносов образовалась прочно, и теперь уже «словом и делом» занимается не один комитет или комиссия на весь город, а в каждом квартале открыто особое «присутствие»». Позже Щербань будет отмечать жестокость нравов французского простонародья, склонность парижской «черни» к бытовому садизму и жестокости.

Впрочем, рисуя революцию как «победу невежественного нахальства над невежественною же апатиею», главную ответственность публицист – вполне в катковском духе – возлагал на «здешнюю партию порядка (le parti de l’ordre)», которая, по его мнению, могла подавить бунт в зародыше, когда его только начали разжигать агенты «Internationale»: «Расправиться с ним партии порядка первоначально было чрезвычайно легко […] Ей достаточно было показаться, заявить, что она именно и составляет большинство, готовое отстаивать себя в случае надобности, и все эти юродивые Асси и Ко провалились бы сквозь землю, не осмеливаясь затевать никаких историй. Но у французской вообще, и парижской в особенности, партии порядка иное направление. По ее мнению, политическая ее задача заключается именно в том, чтоб именно никогда не показываться […] Таково извращение политических понятий! Но такова и сущность положения. Партия порядка во Франции – стадо баранов». Даже Тьер в глазах Щербаня «по всей видимости, всё тот же человек, который отрицал в старину пригодность железных дорог».

Любые попытки компромисса с мятежниками казались Николаю Васильевичу недопустимыми: «Перемирие с разбойниками, которым обыкновенные грабители на больших дорогах и в подметки не годятся! […] Уступки кровожадным фантазёрам, которые если бы победили, то перевешали бы всех антагонистов; политическим воришкам, которые завели в пределах своего господства формальное государственное и частное воровство со взломом!». Добавляло ожесточения к его корреспонденциям и участие в парижских событиях поляков. Особенно остро иронизировал вернувшийся в Бордо Щербань над умеренными польскими эмигрантами, пытавшимися откреститься от действий львовского уроженца Ярослава Домбровского: «Переговоры по поводу национальности пана Домбровского продолжаются. Г. Гржимайло, «государственный советник», божится именем польского комиссара, что это русский, никогда и не участвовавший в польском восстании; граф Платер признает, напротив, польское происхождение и жондовитость молодца, лишь отрекается от нынешних его действий. Несмотря на это противоречие, цель достигнута: почти вся здешняя журналистика, выгораживая своих приятелей-поляков, вопит, что это «московский атаман» разбойничает. Если б коммуне удалось одержать верх, все его, понятно, признали бы поляком и превознесли бы».

Победа версальцев не прибавила Щербаню веры в будущее Франции: «Париж уже не магнит, и если он останется узлом политических комбинаций, то (лишь на некоторое время, полагаю) центром европейской политической жизни он быть перестал». Выводы, сделанные публицистом из революционного и контрреволюционного опыта, были самыми мрачными: «Во Франции решительно не имеется политического компаса. Компасом в этом отношении должно считать, во-первых, династическое чувство, всеобщее тяготение к престолу, дающее солидность (то, что называется stabilite) исторической эволюции прогресса; во-вторых, верность принципам, т.е. сознание необходимости данных и именно либеральных, государственно-политических начал, постоянное следование им во всех обстоятельствах и убеждение, что они не с ветру выдуманы для препровождения времени или украшения государственной этажерки в праздничный день, а составляют предмет обиходного политического употребления, годный и в запущенном хозяйстве, особенно в таком хозяйстве пригодный – составляют извлеченную из опыта, не подлежащую периодическому отметанию в сторону, нормальную формулу развития, отступление от которой никогда не проходит даром […] Монархическое дерево […] не только срублено здесь, но подточено в самых глубочайших своих корнях».

Из-за подобных выводов сотрудничество Щербаня с либеральным «Голосом» постепенно осложняется. Всё чаще из присылаемых им материалов выпадают значительные фрагменты, а то и целые письма. В январе 1873 г. корреспондент жаловался редактору: «По моим понятиям, ни в одной из казненных таким образом статей нет ни одного слова пристрастного, ни одного периода лишнего, ни одной строки, которая не была бы совершенно необходима для доставления читателю возможности уяснить себе здешнее намерение в его сложности и вменяемости».

Либеральный издатель «Голоса» находил в статьях Щербаня «преувеличенную гамбеттофобию», «стремление оправдывать монархическую правую», «беспричинное озлобление на республиканцев, даже на умеренных» и даже «излишнюю нежность к герцогам». В ответ корреспондент уверял Краевского в том, что последнему «только так кажется»: «Таким же образом (как Вы передавали мне в Ваших письмах той эпохи) – перед войною и в войну казалось сперва, что я преувеличенно не доверяю несокрушимости французской армии, потом – что я беспричинно сомневаюсь в состоятельности «даже» французского «народного ополчения» – казалось, пока армию не поколотили, а патриотизм не вылетел в трубу. Точно так же и в коммуну – казалось, что я «излишне» придирчив к деятелям парижского шабаша, – казалось, пока эти господа не перестреляли заложников и не зажгли город, предварительно обокрав все, что можно было обокрасть».

Свою «гамбеттофобию» Николай Васильевич отнюдь не считал преувеличенной, лишь пеняя издателю на то, что из его корреспонденций исчезают характеристики французских республиканцев – «обстоятельный доклад об их постыдном поведении в войну или доводу об опасности с их стороны по самым свойствам французского населения», а вместо этого «Голос» помещает «французские гимны республиканской доблести, дельности, кротости и политическому здравомыслию»: «Общее направление моих писем неблагоприятно революционным интриганам: почему оно таково, это из корреспонденций выскакивает».

Характерно, что французский круг общения Щербаня состоял, по преимуществу, из республиканцев – а потому и знал он это среду «не по ораторским упражнениям, которыми они заманивают, а – au natural. Я знаю, например, что такой-то мой знакомый, знаменитый критическими этюдами христианства и походами против католицизма – воспитал дочь в монастыре Sacre-Coeur. Знаю, что такой-то из главных коноводов партии вместе с Гамбеттою – вчера еще ухаживал за бонапартистами, куртизанил и нравился. Знаю, что такой-то очень известный корифей – имел неприятности с исправительною полицией по денежным проделкам; такой-то великий деятель благодушно позволяет дочери быть содержанкою разных Халиль-беев; такой-то – сам на содержании у одного финансового общества; такой-то хотел «преспать» со своею сестрою, под предлогом, что она – une femme intelligente […] Знаю все это не по слухам – знаю […] все это пропагандирует и орудует единственно в честь своих выгод, имея в виду сохранение республики не ради большей свободы страны, а ради своей собственной поживы – но отводя глаза почтеннейшей публике […] Зная их так, как они суть, потворствовать им нельзя; потому что во 1-х формула, будто республика единственная форма прогресса – заведомый вздор; во 2-х, их понятия о свободе, о которой они вовсе не заботятся – в высшей степени эгоистичны и в десять раз рутиннее и уже понятий самого закоренелого монархиста».

Притом и к французским монархистам Щербань не испытывал никаких симпатий: «постоянно констатирую практическую невозможность прочного осуществления легитимизма и орлеанизма во Франции, равно как и отсутствие серьезного фонда в этих политических сферах». Не отрекался он и от самих либеральных ценностей. Публицист утверждал: «Ошибочно полагать, что критическое отношение к ним (республиканцам – А.К.) не либерально; не либерально, напротив, потакать им и своим молчанием помогать им туманить публику. Ошибочно также думать, будто бы в таком случае политическая тактика требует от либералов, для пользы вообще прогресса, какого-то если не союза, то отсутствия антагонизма с революционерами. Сошлюсь на недавний отзыв Нефтцера по поводу ошибок умеренной оппозиции: «История свидетельствует, что когда либералы потакают революционерам, когда умеренная партия щадит крайнюю – первая работает в пользу последней».

Сложно судить, насколько убедительными показались эти аргументы А.А. Краевскому. Сотрудничество Щербаня в «Голосе» еще некоторое время продолжалось, но общность политических взглядов и эстетических вкусов влекла его обратно к М.Н. Каткову.