РI продолжает знакомить своих читателей с наиболее интересными представителями того направления современной консервативной мысли, которое ее сторонники и противники называют «пост-либерализмом». Напомню, что этим термином сегодня объединяют большое и разветвленное сообщество религиозных традиционалистов, которые полагают, что кризис современного западного общества обусловлен просветительскими и протестантскими основаниями проекта модерна. Мы уже имели честь рассказать на нашем сайте о воззрениях, наверное, наиболее известного в политических кругах пост-либерального теоретика – Патрика Денина. Сегодня мы хотим познакомить нашего читателя с другим выдающимся мыслителем – католическим философом Дэвидом Шиндлером, профессором метафизики и религии в Институте исследований брака и семьи при Католическом университете Америки в Вашингтоне.

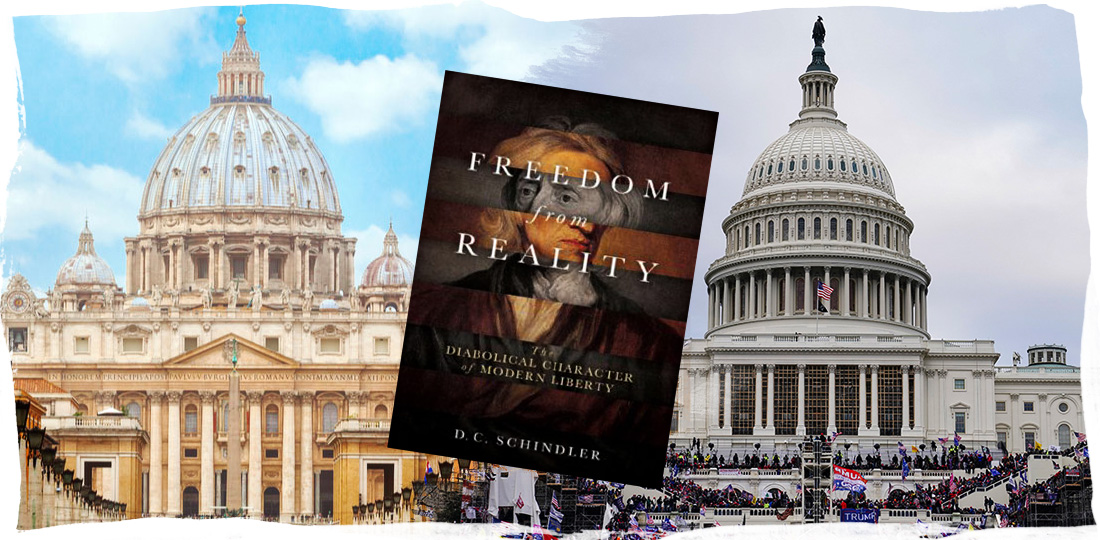

Дэвид Шиндлер – автор большого числа книг, особую известность среди которых приобрел первый том его предполагаемого трехтомного исследования о происхождении современного понимания свободы. У этой книги довольно нейтральное название «Свобода от реальности» и шокирующий подзаголовок «Дьяволический характер современной свободы». Во второй главе книге выясняется, какой смысл автор вкладывает в понятие «дьяволический». С его точки зрения, антонимом «дьяволичности», в контексте итальянской этимологии этого слова, выступает понятие «символический» – а по своему смыслу эта антиномия примерно соответствует дихотомии «разделение» – «сочетание». Современная свобода «дьяволична», поскольку она выламывается из всего единства ценностного универсума и противопоставляется ему, тогда как средневековое, преображенное католичеством классическое понимание «свободы», развитое еще Платоном и Аристотелем, трактует «свободу» как органический, «символический» компонент Всеединого Добра.

Статья «Что такое либерализм?», опубликованная в мае 2020 году в первом номере католического журнала «New Polity», продолжает начатую в книге 2017 года философскую деконструкцию либерализма и модерна. Шиндлер отрицает религиозную нейтральность либерализма, указывая на его изначально антихристианский (не в психологическом, но в метафизическом смысле) характер. По существу, либерализм с его постулированием превосходства «потенциальности» над «действительностью» отрицает актуальный характер Боговоплощения и, соответственно, политический статус Церкви.

Мы благодарим центр Симоны Вейль и Поля Гренье за предоставленный нам перевод статьи Дэвида Шиндлера. Предваряя публикацию, в личном письме к Полу автор «Свободы от реальности» признавался, что «написал это эссе из перспективы католика Запада, и в частности, американского католика», но выразил уверенность, что аргументацию статьи можно расширить также и на мир Восточного православия. «Центральный пункт – это сохранение традиции, апостольское преемство и объективность догмата, литургии и всего, что связано с этим». С точки зрения руководителя Центра Симоны Вейль Пола Гренье, «ценность этого перевода, как и других работ Шиндлера, – та ясность, с какой его мысль проводит разделение между либерализмом и ортодоксальным христианством как Запада, так и Востока. Выживет ли в наше время каноническое христианство, зависит, по крайней мере в немалой степени, от точного понимания как того, чем является философский либерализм, так и того, насколько он трансформирует каждую долю нашего восприятия реальности». Как сообщает Пол Гренье, «во второй части своего эссе, перевод которой в настоящий момент находится в стадии подготовки, Шиндлер приводит несколько примеров того, как либерализм предопределяет наше восприятие мира, оказывая гигантское влияние на наше представление о возможном и желательном».

Со своей стороны мы можем сказать, что идеи Шиндлера именно в нынешнем политическом контексте требуют всестороннего обсуждения. Отметим хотя бы такой факт: современная Евро-Атлантика в ее движении от модерна к постмодерну и нынешней попытке цивилизационного сплочения во многом ориентируется на прежнее римо-католическое единство Европы, и в этом ново-атлантическом контексте вполне можно ожидать изживания модерного понимания свободы и обращения к средневековой ее трактовке в какой-то пародийной, гротескной форме – в виде, допустим, отрицания национального суверенитета ради авторитета новой «сакральной вертикали» в лице либерального общественного мнения. Но мы убеждены, что только в диалоге с наиболее интересными представителями современной пост-либеральной, в том числе католической мысли, может возникнуть и самостоятельная российская политико-философская школа, адекватная нынешней ситуации цивилизационного самоопределения России.

***

Главные вопросы всегда «не ко времени» по самой своей природе. Платон называет Сократа «оводом» не потому, что у того был очень назойливый характер или болезненная склонность надоедать людям, которые просто хотели спокойно заниматься своими делами, но потому, что он всегда и везде продолжал задавать тот вопрос, который сделал его знаменитым: «Что такое х?» А этот вопрос по своей природе нарушает спокойное течение деловой активности[1].

Вопрос «что такое либерализм?» относится к числу главных вопросов, а значит это несвоевременный вопрос. В настоящий момент вопрос о «ценности» либерализма — современной политической философии, в основе которой лежит понятие «естественных прав» и та или иная версия теории «общественного договора» – ставится с такой настойчивостью, как, возможно, никогда раньше. Если предыдущие поколения просто принимали либерализм как нечто само собой разумеющееся, как заданный контекст, в рамках которого мы можем выносить практические суждения о многих других вещах, то нынешнее поколение, похоже, желает задавать поразительно смелые вопросы относительно самого либерализма. Является ли он единственным возможным способом мыслить о политике? Является ли он «лучшей системой»?

Разве мы не можем рассмотреть возможность того, что у некоторых других политических форм, на смену которым пришел либерализм, были какие-то хорошие черты? В католических кругах возникло новое воодушевление по поводу «интегрализма», то есть сотрудничества между троном и алтарем, которое невозможно было представить себе всего лишь пять лет назад. Недавний спор между Сохрабом Ахмари и Дэвидом Фрэнчем о том, следует ли нам отвергнуть правила игры, заданные либерализмом, или сотрудничать с либерализмом, чтобы изменить его изнутри, стал знаковым проявлением этого смелого нового времени[2]. Но какими бы настойчивыми ни были эти вопросы, они не являются вопросами первого порядка, а, значит, они не могут быть вопросами, с которых мы должны начинать.

Цель нижеследуюших размышлений состоит в том, чтобы четко сформулировать, чем являются эти основополагающие суждения; попытаться ответить на вопрос «что такое либерализм?» в метафизической и богословской перспективе; добраться до глубинной сущности этой политической реальности.

Выбирая такую методологию, мы вовсе не хотим сказать, что метафизических и богословских измерений будет самих по себе достаточно для описания либерализма. Если мы пытаемся откопать метафизические и богословские корни либерализма, то причина этого в том, что этим измерением зачастую пренебрегали, а также в том, что времена кризиса, подобного тому, который мы сегодня переживаем, требуют серьезного диагноза. Кьеркегор тревожился о том, что его время поглотит само себя в рефлексии; наше время ближе к заселению планеты Марс, чем к опыту какой-либо рефлексии вообще.

* * *

Нашей отправной точкой будет наблюдение Пьера Манана (Pierre Manent), которое он делает в поразительном фрагменте в начале своей книги Интеллектуальная история либерализма. Он заслуживает того, чтобы быть приведенным полностью:

Широко распространено мнение о том, что оригинальность европейской политической истории происходит из христианства, и что развитие современной политики может быть описано как процесс «секуляризации». В конце концов, что такое свобода и равенство, если не «библейские ценности», формирующие гражданскую жизнь? Этот тезис был рожден и наделен правдоподобием после Французской Революции. Он обладал тем достоинством, что примирял сторонников и противников «новой свободы»: люди поделились на тех, кто считал, что настал час человеческой зрелости, и тех, кто оставался приверженцем старой религии. Первые видели в христианстве первое выражение человеческой свободы и равенства, которые были замаскированы под видом благодати и раскрытию которых мешали рамки, поставленные отчуждением. Вторые праздновали современную свободу как новое торжество Евангелия. Однако необходимо помнить о том, что это примирение (для достижения которого во Франции потребовалось более столетия) наступило сразу после того, как христианская религия была впервые в истории полностью лишена какой-либо политической власти — власти, которую она себе уже никогда не вернет. Возможно, утомление от борьбы ослабило победителей в той же мере, как и побежденных. В любом случае, принципы новой политики — права человека и гражданина, свобода совести, суверенитет народа — были выкованы в течение двух предшествующих столетий в тяжелой борьбе против христианства и в особенности против Католической Церкви. Следовательно, основной вопрос такой: рассматривать ли войну Просвещения с христианством в качестве выражения глубинного непонимания, «исторические причины» которого нам необходимо осознать? Или же этот период как раз проясняет для нас значение всего проекта современной политики, а значит либерализма, намного более отчетливо, чем последующий период примирения?[3]

Неоспоримым историческим фактом является то, что по своему происхождению либерализм определяется отвержением христианства, прежде всего в форме Католической Церкви, по крайней мере, того положения, которое Церковь исторически занимала в Средние века[4]. Основной вопрос состоит в том, послужило ли это отвержение на самом деле осознанию глубинной правды Евангелия в том, что касается индивидуальной свободы и достоинства человека, — а это осознание равно признанию, что христианство не было задумано как политическая сила[5], — или же такое отвержение Церкви является отречением от христианства как такового, и каждый сам уже решает, радоваться или горевать по этому поводу[6]. Важно отметить, что, по наблюдению Манана, и «плачущие», и «торжествующие» по поводу радикальной современной свободы оказались способны найти общую почву в своем восприятии реальности либерализма как благотворной именно после того, как христианство смирилось со своим безсилием влиять на политический порядок и отказалось от каких-либо претензий на это. Ниже мы рассмотрим причины того, почему это именно так.

Нам должно быть ясно, что, поскольку Манан формулирует свой вопрос именно таким образом, этот вопрос является в конечном счете богословским. Для того, чтобы определить, затрагивает ли исключение Церкви из политической системы как таковой, институционализированное в либерализме, саму сущность христианства или нет, мы должны получить ответ на вопрос: какова природа Церкви по отношению к Евангелию и христианской вере, с одной стороны, и по отношению к миру и политической системе, с другой? А если формулировать вопрос еще глубже, то каково отношение между Церковью и Триединым Богом, открывающим Себя в истории, не посылая сообщение через пророка, но во плоти, в воплощенном Сыне, который нераздельно и неслиянно одновременно Бог и человек? Ответить на вопрос Манана невозможно, не вынеся эксплицитного или не подразумевая имплицитного суждения относительно этих основополагающих богословских предметов[7]. Сам Манан не рассматривает эту проблему на таком уровне в своей Интеллектуальной истории, а потому не отваживается дать ответ на поставленный им самим вопрос[8]. Он ограничивается более глубоким и подробным описанием характера и следствий либерализма по сравнению с общепринятыми представлениями.

В данном контексте невозможно рассмотреть только что поставленные богословские вопросы настолько полно, как они того заслуживают. Наше обсуждение будет «элементарным», ведь речь идет о сущности Церкви и основной форме христианства и человеческого существования, а не о неких эзотерических богословских темах. Мы предлагаем следующий тезис: богословскую сердцевину либерализма составляет наиболее радикальное из возможных отвержение христианства, поскольку либерализм постулирует и предписывает отмену того, чем определяется суть христианства, того, что делает христианство христианским, а именно, воплощения Сына Божия, которое является, так сказать, «продолжением» Бога во времени и пространстве. Как политический феномен, то есть как форма жизни и способ организации человеческого существования, либерализм представляет собой воплощение развоплощения. Перед нами институционализация «раскрещивания», которое К. С. Льюис предложил считать определяющей чертой современности[9]. Мы полагаем, что эта отмена христианства необходимым образом совпадает с метафизической реверсией классического приоритета действительности (act) над возможностью (potency), и постараемся показать, как образовавшийся в результате приоритет возможности служит объяснением многих общих черт современной жизни, которые являются социологическим выражением либерализма как политического феномена и теории.

Иногда говорят, что историю изобрели евреи. Если в языческом мире время обычно представлялось «циклическим» и рассматривалось, если воспользоваться выражением Платона, как «подвижный образ вечности», то евреи видели время как поступательно разворачивающийся сюжет. Соответственно, в нем проявлялась та структура, которую Аристотель считал сущностью любого сюжета: начало (творение), середина (завет) и конец (обетованный Мессия). Эти отличия в восприятии времени соответствовали различиям в восприятии природы Бога: для Платона Бог есть всецело трансцендентное Благо; для евреев Бог трансцендентен, но также и вовлечен в частные дела мирского устроения. Он избирает для себя определенный народ (что было немыслимо для Платона!)[10] и инициирует драматическое столкновение. Отличие христианства от любой другой религии состоит в его утверждении: обетование, данное Израилю, исполнилось — и более, чем исполнилось. Мессия не только пришел, но оказалось, что это не просто еще один, пусть величайший пророк или помазанный посланник с определенной (богословско-)политической миссией — возобновить господство евреев на Земле Обетованной. Вместо этого Он оказался самим Богом, вошедшим в историю, а Его миссия носит не только политический, но и космологический и даже онтологический, характер: войти в само бытие вещей и восстановить порядок в отношении не одного определенного народа, но через определенный народ в отношении целого мира в его глубочайших основаниях.

Но если евреи открыли богословское измерение истории, то римляне открыли ее строго политическое значение. Подобно грекам, римляне рассматривали реальность sub specie aeternitatis, но для них это была вечность земной миссии, а именно вечное и вселенское значение конкретного исторического события, основания Рима. Эта концепция стала для римлян основанием их особого понятия о Боге.[11]

Более того, Бог, который таким образом входит в историю, есть также Творец мира, а, значит, это вхождение представляет собой не вмешательство извне, а откровение того, что всегда было истиной об этом мире. В то же время, это более, чем исполнение обетования: цель состоит не только в восстановлении всего творения, но и в вознесении его даром в неслыханную славу в телесном участии во внутренней жизни Святой Троицы в качестве «усыновленных» Отцом. Да, христианство является поистине прорывом трансцендентного Бога в имманентный порядок, но мы упустим то, что является в христианстве подлинно христианским, если не осознаем, что это движение сверху не исключает движение снизу, а совпадает с ним и необходимым образом его включает: дар откровения и искупительного свершения подтверждает и исполняет глубочайшие чаяния природы и истории.

Если идея этого все более всеохватывающего характера христианства — его «вселенского» масштаба, одновременно собирающего [природу. – Ред.] снизу и дающего [благодать. – Ред.] свыше – если эта идея верна, то Бенедикт XVI прав, когда говорит, что «встреча между библейским посланием и греческой мыслью не была простой случайностью».[12] Мы добавим: то, что эта встреча состоялась в период Pax Augusta, также не было случайным. Как признавали ранние христиане, Церковь стала не только парадоксальным исполнением еврейских мессианских пророчеств, но и парадоксальным осуществлением римских надежд объединить все народы мира в гармоничное целое.[13] Одним словом, христианство стало преобразующим синтезом еврейского, греческого и римского элементов, и изъятие любого из этих сущностных элементов — будь то (маркионитский) антисемитизм, современная де-эллинизация или анти-политическая де-романизация — является фундаментальным искажением его значения. Если воспользоваться терминологией Ганса Урса фон Бальтазара, христианство — это определенная форма, форма, состоящая в единстве неотменимого принципа «свыше» и предшествующих условий «снизу», имеющих неотъемлемое и определяющее значение. В этом отношении, мы можем сказать, что в отношении мировой истории христианство предлагает определенную форму креста: пересечение вертикальной линии — еврейского вхождения Бога в историю свыше и греческого движения от имманентности природы снизу — и горизонтальной линии (римской) политической истории.

***

Два аспекта этого относительно простого описания имеют непосредственное отношение к вопросу о сущности либерализма: во-первых, мы видим, что потенциал обетования становится действительным в воплощении, а масштаб воплощения является универсальным и всеохватывающим.

Постараемся раскрыть эти аспекты, отметив еще раз, что речь идет не о тонких оттенках богословских смыслов, а о самой базисной истине христианства, точнее о смысле не только христианства, а истины как таковой. Почувствовав эту связь, Манан сказал, что в своем стремлении оградить себя от власти одного «частного мнения» (а именно, католического христианства), либерализм оказался «обязан лишить власти любое мнение». Но, конечно, характеризовать христианство как «частное мнение» уже значит смотреть на него с «другой стороны», из той перспективы, где оно уже превратилось в нечто безсильное, по сути «субъективное», – а вместе с ним и понятие истины вообще. С христианской (а не либеральной) точки зрения, христианство не является и не может быть мнением в строгом смысле слова по той простой причине, что оно не может по своей сути быть мнением, в смысле субъективного суждения, которое высказывает тот или иной человек. Ему просто невозможно быть мнением, потому что оно не является неким заявлением, которое может быть выражено как высказывание в форме суждения. Оно не является неким содержанием, доступным разумному пониманию, или, говоря более традиционно, не является в первую очередь «сообщением».

Христианство — это слово, которое в то же самое время есть и дело. Основанием христианства является прежде всего личность; источник христианства — откровение Бога о Себе в человеке Иисусе Христе. Важны не только слова, произнесенные этим человеком. Как продолжают подчеркивать православные своим почитанием праздника Богоявления, сама плоть еще не умеющего говорить ребенка (in-fans) представляет собой сущностное откровение Бога. Здесь необходимо пояснить, что для субъективных суждений, предположений и признания того, что откровение Бога также обладает и доступным разуму содержанием, не только есть место в христианстве, но все это и необходимо. Моя основная мысль сейчас состоит в том, что основание всех этих вещей лежит в самом факте воплощения. Идея христианства прежде всего является реальностью, не переставая при этом быть идеей: Слово, ставшее плотью.

Христос есть Путь, но также и Истина. Когда Христос говорит, что нет другого пути к Отцу кроме как через Него, это попросту не является мнением, истинность которого утверждается. Это утверждение определенной онтологической необходимости. Истина Богa в конечном счете не может быть чем-то кроме глубочайшей сущности Бога, бытием Божиим, Его «внутренней жизнью». Поскольку она является «глубочайшей» и именно потому, что она «Богa», мы не можем получить к ней доступ, если она не будет нам дана — если Он не откроет себя нам, не сделает «внутреннее» проявленным. Бог не может открываться иначе, кроме как совершенным образом. Самое совершенное самооткровение, которое, в силу Его природы, невозможно предвосхитить, но только признать как таковое, оказывается вхождением самой Божественной природы в конкретный, временной, сотворенный порядок истории. Назвать все это «частным мнением» – значит, не просто оставить без изменений все доступное разуму содержание, отказываясь от суждения о том, является ли оно истинным. Это будет изменением самой природы реальности, ее сущностного смысла.

Христианство как «плод» воплощения по своей сути не является потенциальностью (a possibility), которой индивидуум придает реальность (действительность, actuality) через свое суждение (если решает это сделать). Оно есть прежде всего действительность, в которую человек может войти или не войти, лишь отчасти через собственное свое суждение. Платон говорил нечто подобное о благе, которое, будучи самой основной истиной и самой основной реальностью, какие только есть, не может быть «гипотезой», которую можно было бы рассматривать на основании чего-то более фундаментального. Отличие тут в том, что для Платона сама фундаментальная истина была трансцендентна частностям истории, то есть оставалась в некотором смысле отличной от действительности исторического существования; для христиан благо вошло в историю и навсегда изменило ее значение. Мы еще вернемся к рассмотрению этого момента.

Далее, реальность Церкви как продолжающегося воплощения объясняет природу ее присутствия в мире. Так же, как Христос в воплощении целиком принял на Себя человеческую природу, самой сущностью Церкви является принятие всей человеческой истории, и даже, как утверждают святые отцы, всего пространства и времени в реальность Христа. Это один из тех моментов, где спор начинается по-настоящему. Воплощение не преобразует человеческую природу в Божественную природу, так что остается только Бог. Наоборот, тайна этой абсолютно центральной для христианства истины состоит в том, что совершенный союз Бога и человека не поглощает человеческую природу, но «освобождает ее». Подобным же образом миссия Церкви в мире состоит не в том, чтобы мир был поглощен Богом, но чтобы привести его в соответствие с его собственной истиной в результате соединения с Богом во Христе. Как бы ни истолковывались конкретные детали этой тайны, основное, что мы хотим сказать, – это то, что Церковь не была задумана как один из многих общественных институтов, как нечто «параллельное» миру с его земными заботами, но занятое лишь «делами» мира грядущего.

В этом последнем представлении содержится элемент христологической ереси. Церковь задумана как нечто, пронизывающее собой мир, каждый его онтологический дюйм, чтобы придать ему образ Христов — образ, освобождающий собственную уникальную реальность мира, его природу, которая остается неизменно отличной от благодати, даруемой даром. Исходя из такой перспективы может возникнуть вопрос относительно константиновского поворота в истории Церкви. Но как бы мы ни истолковывали специфику этой конкретной версии единства Церкви с политическим устройством Рима[14], этот поворот является выражением фундаментальной истины Церкви, то есть фундаментальной истины христианства: при всей своей автономии, всей своей имманентной целостности и собственной сфере власти, политический порядок, будучи организацией человеческой жизни в мире, не является самозамкнутой сферой, лежащей рядом со столь же самозамкнутой, в свою очередь, сферой Церкви. Он не является неким местом, лежащим вне Церкви и ее миссии, к которому Церковь по сути индифферентна и которым она интересуется только «эпизодически», когда деятельность в этом иначе отдельном пространстве затрагивает какие-то эксплицитно религиозные или моральные материи. Церковь имеет отношение к самому образу существования в мире, сообщая свой собственный образ миру аналогичным образом[15].

Именно в контексте этого положения мы должны понимать реальность либерализма. Как политическая форма либерализм мог возникнуть только внутри христианской Европы. Причина этого не в том, что понятие об индивидуальном человеческом достоинстве, лежащее в основе либерализма, – идеал, вдохновленный христианством. Интерпретировать этот вопрос таким образом — значит, как показал Манан, ориентироваться на поздний период истории либерализма, когда примирение стало возможно именно потому, что христианство лишилось всякого значения в политической сфере как таковой. Скорее, надо говорить о том, что либерализм представляет собой трансформацию человеческой природы снизу вверх; он является вырыванием человеческой природы, с корнями и ветвями, из актуальной традиции, в которую она встроена, чтобы сделать возможной поистине радикальную ре-интерпретацию каждого измерения человеческого существования. Такая всесторонняя ре-интерпретация возможна только как реакция на некое аналогичное притязание на человеческую природу, затрагивающее ее целиком, как то, что свойственно христианству в силу его универсального онтологического и исторического охвата, его миссии, направленной в глубину бытия и охватывающей человеческую культуру в ее целом, вплоть до эсхатологической судьбы мира.

Еще раз повторим: самой сущностью либерализма является отвержение — не «христианской веры» вообще, — а конкретно Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви постольку, поскольку Церковь — это настоящее (actual) присутствие христианства в истории, или, другими словами, постольку, поскольку она есть вера, сказывающаяся на конкретном человеческом существовании, воплощенном в мире[16].

Это отвержение совершается синхронно с радикальной ре-интерпретацией человеческой природы и делается возможным благодаря ей, а такая ре-интерпретация является необходимым образом «двусторонней». Она не может быть реинтерпретацией природы, не будучи в то же время реинтерпретацией благодати. Манан замечательно освещает одну сторону этого феномена, но упускает из виду ее связь с другой. Вкратце напомним его описание. Первые попытки, говорит он, отделить естественный политический порядок от церковного руководства имели место в начале XIV века в Италии (в творчестве Данте и Марсилия Падуанского), — что говорит о многом. Они стали возможны благодаря открытию Аристотеля в предыдущем столетии, которое фактически стало внедрением в христианскую традицию внешнего по отношению к этой традиции источника (Manent, 10-11).

Однако эти попытки были обречены на провал, поскольку Аристотель артикулировал такое ощущение природы, которое было по сути своей иерархическим, а значит не могло устоять перед лицом притязаний Церкви на роль «высшего» блага. Был необходим более решительный разрыв, который пришел в образе Маккиавелли, который прославил эффективность силы зла в политической сфере, тем самым «насильственным образом» оторвал эту сферу от морального порядка, неотделимого от Церкви. Однако окончательно и, можно сказать, безповоротно переосмысление политического порядка произошло на основании абсолютно не аристотелевской концепции природы у «отцов-основателей» либерализма, Гоббса и Локка, а затем, немного в другом ключе, у Руссо[17].

Концептуальное, если также и не реальное, основание теории «общественного договора», которым является либерализм в отличие от предшествующих политических форм, – это «естественное состояние», которое было «освобождено» от всех человеческих культурных «наслоений», включая не только притязания христианства, дошедшие до нас путем актуальной традиции, но даже ту открытость в отношении подобных притязаний, которая может имплицитно содержаться в аристотелевском понимании иерархии. Здесь подразумевается нечто решительно важное: для того, чтобы «отслоить» христианские притязания[18], необходимо нейтрализовать историю, традицию и культуру tout court, поскольку настоящая культура Европы не может быть отделена от Церкви. Этот факт сам по себе является свидетельством фундаментально «проникающего» характера природы христианства, или, если использовать богословский термин, ее «инкарнационного» характера.

Либерализм постулирует абстрактную природу, которая затем устанавливается в качестве основного принципа политического устройства. Говоря об «абстрактной природе», я имею в виду природу, опустошенную теперь от своего сущностного содержания, которое непосредственно (а лучше сказать — уже предварительно) укореняла природу в конкретной сети отношений, тем самым скрепляя ее с различными природными иерархиями, которые совместно детерминируют действительность того, что есть. Таким образом, вместо конкретной реальности в ее данности[19] в качестве основной точки отсчета для всех последующих детерминаций теперь выступает нечто по своей сути нереальное. Причем именно эта нереальность позволяет ему выполнять ту функцию, которая ему предписана в соответствии с этим замыслом. Это нереальное определяет основной горизонт, а значит, определенным образом освещает все остальное. В соответствии с пониманием греков, archē — это archōn: порождающий принцип, будучи таковым, никогда не отсутствует, но продолжает управлять порядком, который им установлен и сделан возможным, «окрашивая» определенным образом все вещи, которые из него проистекают.

Подобное переосмысление природы не может не сопровождаться переосмыслением тех самых вещей, которое должны быть «отшелушены»: культуры, истории и традиции. Действительно, такие переосмысления требуют определенной осевой точки, вокруг которой они могут быть раскручены, причем она должна быть достаточно глубокой, чтобы быть в состоянии сказаться на всем остальном. Еще более фундаментальным, чем переосмысление природы, является, таким образом, переосмысление миссии Церкви, несущей природе искупление путем проникновения в нее, ее возвышения, исцеления и преображения. Но эта миссия не может быть переосмыслена без переосмысления самого христианства, а это, в конечном счете, не может произойти без реинтерпретации природы Христа и, наконец, самой природы Бога. Классическая философская традиция понимала, что с онтологической точки зрения невозможно тому, что ниже, «иметь власть над тем», что выше. В контексте наших размышлений это означает, что переосмысление необходимым образом начинается сверху: в каждом случае именно переосмысление высшего принципа делает возможным переосмысление низшего, постольку, поскольку оно — если использовать феноменологическую терминологию — устанавливает горизонт, внутри которого реальности низшего порядка способны проявиться новым образом[20]. Это подразумевает, что отвержение Церкви, которое составляет реальность либерализма, не может совершиться без того, чтобы сначала стать возможным теоретически, в конечном счете путем переосмысления природы Бога. Политическая необходимость предполагает метафизическое/богословское «событие», а именно, сдвиг в самом базисном горизонте понимания.

Экклезиологическое «событие», значение которого мы хотели бы подчеркнуть в этом контексте, – это радикальное «спиритуалистическое» движение, прежде всего среди францисканцев позднего средневековья. В ранний период истории Францисканского ордена существовало разделение между теми, кто отстаивал «буквальное» следование основателю, святому Франциску, через принятие полной нищеты — то есть, абсолютное отвержение всей собственности в смысле владения, в отличие от простого использования, – и теми, кто признавал необходимость минимальной собственности, по крайней мере, во владении ордена, если не его индивидуальных членов. Именно последняя группа получила официальное одобрение Церкви. Конкретные детали этого конфликта достаточно сложны, в его разворачивании были задействованы различные слои конкретных исторических факторов и событий. Сейчас мы не можем погружаться в эти подробности[21]. Тем не менее, мы можем увидеть общую логику идеи, продвигаемой этим движением в отношении нашего рассуждения[22]. Мы практически потеряли способность видеть важное богословское значение вопроса о собственности. Намек на это мы можем увидеть в том, как французский историк XX века обсуждает споры об инвеституре в конце XI и начале XII веков:

Мы не собираемся оправдывать жадность и корыстолюбие; мы просто смотрим на исторические факты; и когда мы видим, как святой Георгий, святой Ансельм, святой Фома Кентерберийский и многие другие великие люди той эпохи борются за свои мирские владения, одновременно попирая их ногами; как они предпочитают смерть отказу от гибнущих сокровищ Церкви, сами прозябая в крайней нищете, мы говорим с уверенностью, что в этом факте содержится определенная Божественная идея[23].

Какова же эта «Божественная идея»? Мы предполагаем, что речь идет о понимании Церкви как продолжении воплощения в том смысле, о котором мы говорили выше. Из этой перспективы полное отвержение собственности, вплоть до провозглашения его христианским идеалом[24], причем институциализированным в качестве основного порядка христианского существования, не только представляет собой радикальное отречение от того господства, которое человек получил в момент творения, но и подрывает, одним ударом, онтологическую глубину христианской миссии вхождения в мир для преображения его (аналогически) в тело Христа. В спиритуалистическом абсолютном отвержении мирского господства мы видим своего рода раз-воплощение и лишение христианства действительности, которое теперь понимается как имеющее отношение только к эсхатологии, как нечто вроде идиллического воспроизведения мира прежде грехопадения, который, следовательно, становится «новым» творением, лежащим рядом со «старым»[25]. Этот сдвиг отвергает действительность или реальность данного сотворенного порядка — порядка, радикально искаженного грехом, но по-прежнему остающегося в еще более радикальном смысле благим творением Бога даже в своем искаженном состоянии, а, значит, требующего искупления, которое одновременно является и восстановлением, — тем самым подразумевая замещение. Одним словом, спиритуализм «де-натурализирует» христианство.

В этом контексте привлекает внимание фигура Вильяма Оккама, поскольку оба вышеописанных интеллектуальных сдвига, номинализм и спиритуализм, сходятся в ней. История христианства знает радикальные эсхатологические движения, абсолютизирующие «пророческое» измерение Евангелия, апокалиптику и т. д. Что придает особое значение поздне-средневековому моменту — это то, что апокалиптический дух здесь обретает, так сказать, эффективную политическую силу путем переосмысления самой природы Бога, а значит, и природы власти. Неслучайно Вильям Оккам оказывается одним из самых первых «архитекторов» «прото-либерального» отделения Церкви от государства как двух соположенных сфер юрисдикции (причем любопытно, что имя Оккама не появляется в истории Манана).

Хорошо известно, что первые протестантские реформаторы, стремясь преодолеть односторонний спиритуализм, который мы только что описали, пытались возродить некоторые элементы изначальной миссии христианства, чтобы как бы свести христианство назад «на землю». Мартин Лютер (чье интеллектуальное формирование происходило в рамках номиналистической школы Габриэля Биля) отверг монашескую оторванность от мира и хотел восстановить духовность, подходящую для повседневной жизни. Но в этом и состоит странная, даже трагическая ирония: христианство «сводится назад на землю» в качестве «чистой веры», которая тем временем была разъединена с реальностью мира. Отделенная от действительности традиции и реального учительного авторитета, органичным образом сформировавшегося в ходе истории, вера в то же время оказалась освобождена от подлинно онтологической субстанции. Если кажется, что теперь она может быть более легко связана с проблемами повседневного существования, то это именно потому, что эта реконфигурированная вера затрагивает не столько объективную форму этих проблем, их сущностное значение, сколько ставший теперь, в основном, субъективным дух, в котором они рассматриваются, и «наложенную сверху» цель, с учетом которой они решаются. Намного легче думать о Боге время от времени, работая бок о бок с коллегами-атеистами в научной лаборатории, чем тщательно обдумывать, какие богословские, философские, культурные и научные выводы необходимо сделать из утверждения о существовании Бога: ведь это может потребовать формирования радикально иных понятий о том, чем является наука и как ей надо заниматься. Намного легче произнести молитву вместе со своими партнерами, начиная рабочий день, в течение которого ты будешь стремиться максимизировать свои доходы, как все остальные участники бизнес-процесса, чем пытаться перестроить всю экономическую систему снизу вверх, чтобы она соответствовала христианским представлениям о милосердии и благотворительности. Если вера отделена от субстанции (substance) Церкви, она может распространяться везде, ни на что фактически не влияя.

Если такая общая характеристика верна (и тут требуется еще раз напомнить о том, что мы только формулируем тезис и высказываем соображения о необходимых выводах из него, но не доказываем его, что потребовало бы намного более пространного исследования), то это позволяет нам понимать возникновение либерализма совершенно новым образом. Обычно, со строго историко-политической точки зрения, принято считать, что либерализм возник как практическое решение практической проблемы: Реформация привела к конфессиональному многообразию, которое в свою очередь вызвало войну, – и вот либерализм, который по сути был попыткой отделить политику от богословских вопросов, был предложен в качестве средства обеспечения мира при возникновении этих проблем[26].

В своем рассуждении мы попытались показать, что практический порядок всегда является выражением определенного богословского горизонта, который предшествует ему и делает возможным тот или иной конкретный порядок праксиса. Либерализм, в своем первоначальном ядре, основан на представлении о Боге как о «potentia absoluta». «Potentia» – весьма двусмысленный термин. С одной стороны, он может быть переведен как «сила» и, соответственно, истолкован в соответствии с представлением о действующей силе. С другой стороны, он может быть переведен как «потенциальность, возможность», то есть нечто еще нереальное, еще недействительное или не действенное. Если потенциальность абсолютизируется, это означает, что нет ничего подлинно действующего в силе, о которой идет речь: в определенном смысле абсолютная потенциальность совпадает с абсолютным безсилием. Это означает, что Бог является фундаментальным образом возможностью, которой может быть или не быть «придано» значение (relevance) в той или иной ситуации через действие воли, а не актуальностью: то, какой реальностью Бог обладает в конкретном контексте, оказывается случайным: то есть, с одной стороны, не имеющим достаточно обосновывающих причин, а с другой — предметом выбора. Действительность человеческой власти внезапно приобретает определенное верховенство — в то же самое время, когда оказывается снятой с якоря и лишенной внутреннего порядка.

В своем знаменитом Послании о веротерпимости Джон Локк описывает «сущность» христианства, которая для него состоит в представлении о Боге как доброжелательном правителе, и по отношению к этой “сущности” конфессиональные различия не имеют значения[27]. Но конфессиональные различия уже не имеют значения, поскольку по отношению к изначальной potentia absoluta они теперь стали по своей сути случайными; можно сказать, что все они одинаково безсмысленны.

Разрешение конфликта между конфессиями, различия между которыми являются случайными, лежит либо через навязывание одного из «частных мнений» силой, так, чтобы остальные были исключены, или через исключение всех религиозных вопросов из игры в области действительно существующего порядка человеческого существования; при этом они заключаются в сферу, которая теперь контролируется во имя общественного порядка. Следующее обобщение, которое мы выскажем, будет достаточно провокационным: если либерализм оказывается единственным «жизнеспособным» решением проблемы религиозного насилия, причина этого в том, что либерализм – превращение Бога в чистую потенциальность и, таким образом, превращение его действительной реальности в абсолютно произвольную, и, таким образом, вопрос человеческой силы – сам по себе -является глубинной причиной религиозного насилия. Нас научили верить, что «притязания на обладание истиной» опасны. Но исторические факты и доказуемая внутренняя логика говорят о том, что только мнения насильственны. Любое притязание, которое навязывает себя силой, тем самым перестает быть притязанием на обладание истиной, а обнаруживает себя как мнение[28].

[1] Сократ сравнивает себя с оводом в Апологии, 30е; в Меноне используется образ ската, который парализует свою жертву (Менон, 80а-d). Вопрос «что такое х?», задаваемый Сократом, фрустрирует желание его слушателей следовать установленному способу действий (см. особенно поразительный случай, описанный в конце Эвтифрона: 15b-16a). Платон противопоставляет дела — философии в Федре, 227a-c; ср. Теэтет, 172c-e.

[2] . Получить общее представление о дискуссии можно по статьям Сохраба Ахмари под заголовком «Против дэвид-фрэнчизма» (First Things, 29 мая 2019) и Дэвида Фрэнча «Что неправильно понимает Сохраб Ахмари» (National Review, 30 мая 2019).

[3] Manent P. An Intellectual History of Liberalism. Princeton: Princeton University Press, 1995. XVII.

[4] Далее Манан излагает «историю» этого отвержения с точки зрения интеллектуальной истории, последовательно рассказывая об основных ее протагонистах, главных теоретиках либерализма. Как мы уже сказали, можно заглянуть еще глубже в историю, вплоть до споров об инвеституре XI и XII веков, или еще более ранних событий. Такая перспектива необходима для того, чтобы увидеть «полную картину».

[5] Обычно такую позицию приходится встречать у протестантов, но (что весьма интересно) существуют ее православные (см., например, David Bentley Hart. Atheist Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies [New Haven: Yale University Press, 2009] и католические версии (например, у неоконсерваторов, вдохновленных Джоном Кортни Мюрреем, которые в целом принимают либеральный порядок и считают возможным христианское влияние на него в формах гражданского общества; классический текст на эту тему, хотя и написанный до того, как автор стал католиком: Richard John Neuhaus. The Catholic Moment: The Paradox of the Church in the Modern World [New York: HarperCollins, 1987]).

[6] Вот недавний пример прославления свержения христианства либерализмом: Matthew Stewart. Nature’s God: The Heretical Origins of the American Republic (New York: Norton, 2014); другой пример, когда автор признает, что факт свержения христианства либерализмом, но оплакивает его: Christopher A. Ferrara. Liberty, the God that Failed: Policing the Sacred and Constructing the Myth of the Secular State from Locke to Obama (Tacoma, Wash.: Angelico Press, 2012).

[7] В споре, который мой отец, Дэвид Л. Шиндлер, вел с католическими неоконсерваторами Ньюхаусом, Новаком и Вайгелем в конце 80-х и в 90-х годах, «неоконы» всегда настаивали на том, что нет необходимости в богословских дискуссиях, поскольку все участники спора католики, а значит, должны сохранять общее согласие по вопросам веры. Предметом спора они считали понимание экономики или политики. Наоборот, Шиндлер утверждал, что несогласие по этим вопросам неизбежно ведет к прояснению более фундаментальных богословских позиций. Он считал, что экономические и политические суждения не могут рассматриваться без обсуждения их богословских и метафизических предпосылок.

[8] Лучшая критика богословских предпосылок Манана, без сомнения, содержится в эссе: John Milbank “The Gift of Ruling: Secularization and Political Authority” // New Blackfriars 85:996 (March 2004): 212-238. Милбэнк обвиняет Манана в том, что он в итоге признает либерализм в качестве базисной рамки, хотя не вполне понятно, насколько окончательно Манан формулирует свои взгляды на этот вопрос в своей Истории либерализма, которая является основным предметом критики со стороны Милбэнка.

[9] См. его инаугурационную лекцию в Кембридже “De Descriptione Temporum,” 1954. В своих рассуждениях, которые во многом совпадают с тем, о чем мы говорим здесь, Льюис настаивает: неверно полагать, «что Европа может выйти из христианства «через ту же дверь, через которую вошла», и оказаться снова там, где была до этого. Все происходит иначе. Пост-христианский человек — не язычник; это было бы все равно, как считать, что женщина после развода снова становится девственницей».

[10] А также и для Гегеля, который не мог примирить избрание отдельного народа Богом в Ветхом Завете со своим ощущением Абсолютного. Интересно рассмотреть в этой перспективе роль Спинозы в происхождении либеральной мысли: еврей, аннулировавший то самое, что делает иудаизм уникальным, а именно волю Божию, которая избрала из мира «избранный народ». Спиноза одним из первых ввел радикально пост-иудео-христианское ощущение Бога в основное интеллектуальное течение Запада.

[11] Как говорит Ханна Арендт, «Не греки, но римляне были по-настоящему укоренены в почве, и слово patria обретает свое полное значение в римской истории. Основание этой новой телесной политики… стало для римлян центральным, решающим, неповторимым моментом начала всей их истории, уникальным событием. А наиболее глубоко римскими божествами были Янус, бог начала, с которым мы как бы все еще начинаем наш год, и Минерва, богиня памяти» // «Что такое власть?» в: Между прошлым и будущим – Between Past and Future (New York: Penguin, 2006), 120-121.

[12] См. лекцию Бенедикта XVI в Регенсбургском университете «Вера, разум и университет. Воспоминания и размышления», 12 сентября 2006. Пер. Софии Халходжаевой.

[13] Это относится прежде всего к греческим христианам, и наиболее ярко выражено у Евсевия, однако нечто подобное наблюдалось и на западе: см. Francis Oakley. Empty Bottles of Gentilism: Kingship and the Divine in Late Antiquity and the Early Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 2010), 79-110. Хотя в Писании присутствуют четкие указания на необходимость отделения Церкви от данной политической ситуации, такие как «Царство Мое не от мира сего», эти христиане в большей мере опирались на ярко обозначенный у Луки мотив провиденциальности времени пришествия Христа.

[14] Имя Константина ассоциируется с учреждением Церкви как политического института, обладающего мирскими властью и интересами, хотя исторические факты в данном случае достаточно сложны. Константин действительно провозгласил «религиозную терпимость» в отношении христианства Миланским эдиктом (313 г.), однако документ, известный под названием «Константинов дар», который в средние века использовался для обоснования мирской власти папы Римского, скорее всего является подделкой VIII столетия. В любом случае, мы не намерены вступать в спор о природе политической власти Церкви или о том, насколько она связана с Константином, или о том, как по-разному она истолковывалась в средние века. Я просто хочу указать на тот факт, что воплощению в конечном счете присуща глубинная заинтересованность в «мирском» устроении.

[15] В своем классическом исследовании Эрнст Х. Канторович продемонстрировал, что средневековая концепция политической власти была эксплицитным аналогическим повторением центральных христианских таинств в политической сфере: см. The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology (Princeton: Princeton University Press, 1957).

[16] Вот почему так важны «иконоборческие» споры: хотя они могут показаться попытками оградить святость Бога и Божественных вещей, лежащий в их основе жест по сути разделяет то, что теперь интерпретируется в дуалистическом смысле как «мирское» от притязаний со стороны самооткровения Бога. В этом смысле, когда разбивают образы Божественного — это жест радикальной самозащиты: хотя он, по видимости, совершается с целью защитить трансцендентность Бога, он в то же самое время служит тому, чтобы просто исключить Бога из мира, а значит из наших повседневных дел.

[17] Заслуживает рефлексии то, в какой мере либерализм стал возможен только после научной революции и как корни этой революции в свою очередь восходят к концу XIII века, когда Церковь осудила аристотелевский натурализм. Гоббс и Локк были если не настоящими учеными, то серьезными дилетантами в науке. Руссо не был ученым, безусловно, зато он с энтузиазмом принял новый [метафизический. – Ред.] натурализм, который развивался уже почти без какой бы то ни было связи со схоластическо-аристотелевской традицией.

[18] Очень важно понимать, что мы не хотим сказать, что таковы были актуальные намерения кого-либо из теоретиков «социального контракта» (хотя мы и не отрицаем этого); мы только хотим сказать, что произошедшее в реальности может быть наилучшим образом описано именно так.

[19] Которая, что важно подчеркнуть, есть нечто большее, чем эмпирическая фактичность. Вот почему такой мыслитель, как Дэвид Юм, не предлагает никакой подлинной альтернативы. Юм также отвергает материю (и, не случайно, также и христианство), хотя и симпатизирует таким вещам, как обычай и традиция. Те, кто апеллирует к Юму с целью защитить значение традиции, должны осознавать тот факт (и «опасаться» его), что его «традиция» совсем не традиционна. Необходимо отметить, что в своем эссе мы не намерены защищать «консерватизм» как движение, возникшее в середине XX века на основе идей мыслителей периода Реставрации (таких, как Эдмунд Бёрк, или на континенте Луи де Бональд и Жозеф де Местр), так что само это движение является современным феноменом.

[20] Один из самых глубоких и мощных мыслителей, которые понимали эту основную идею в современном мире, это Хайдеггер: см., например, его эссе «Современная наука, метафизика и математика» (“Modern Science, Metaphysics, and Mathematics,” in Basic Writings [New York: Harper Perennial, 2008], 271-305). Это понимание лежит в основе его концепции «бытия сущего». Однако то, что мы предлагаем здесь, вполне противоположно тому, что в конечном счете предлагает Хайдеггер, поскольку он остается решительно в рамках греческого горизонта, и у него совершенно нет места христианскому преображению (возможно, речь идет об аппроприации христианской формы в греческий горизонт — без признания того, что он делает это).

[21] См., например, David Burr. Spiritual Franciscans: From Protest to Persecution in the Century after Saint Francis (University Park, Penn.: Penn State University Press, 2010); Virpi Mäkinen. Property Rights in the Late Medieval Discussion on Franciscan Poverty (Leuven: Peeters, 2001).

[22] Milbank J. “The Franciscan Conundrum” // Communio (2015): 466-492; в значительной степени дальнейшее обсуждение спиритуализма вдохновлено интерпретацией Милбэнка.

[23] Abbé Theodore Ratisbonne. St. Bernard of Clairvaux: Oracle of the Twelfth Century, new anniversary edition (Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1991), 139. Он обсуждает спор об инвеституре.

[24] К концу своей популярной книги, посвященной великому итальянскому святому, Г. К. Честертон замечает, что Франциск был такой великой личностью, что естественна наблюдавшаяся среди его последователей тенденция рассматривать его как основателя новой религии. В противоположность этой тенденции верным было папское осуждение спиритуалистических преувеличений и подчинение движения институциональной Церкви: «Церковь могла включить всё, что есть во францисканстве хорошего, но францисканцы не могли включить всё, что есть хорошего в Церкви» //«Святой Франциск Ассизский», пер. Н. Л. Трауберг в: «Вопросы философии», 1989, № 1 (Saint Francis of Assisi [New York: Doubleday, 2001], 142).

[25] В своей диссертации Джон Патрик Оукли (“John XXII, the Franciscans, and the Natural Right to Property”, PhD Dissertation, Cornell University, 1987) показал, среди прочего, что францисканцы рассматривали себя как «воссоздателей природного состояния», – что, конечно же, говорит об их «прото-либеральном» настрое.

[26] См. William Cavanaugh. The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2009). Это исследование — настоящий прорыв в своей области, оно очень хорошо дополняет то, о чем мы говорим здесь, хотя и под другим углом зрения.

[27] В начале своего Послания Локк говорит об «истинной церкви», которая находится за пределами различных исповеданий, и «основным критерием» которой является «взаимная веротерпимость»: Локк Дж. Послание о веротерпимости // «Сочинения в трех томах». Т. 3 (М.: Мысль, 1988). С. 91. Но не все религии заслуживают терпимости. Как пишет редактор английского издания трактата, Патрик Романелл, общепризнано, что, «несмотря на то, что [Локк] приводит в качестве примера [группы, в отношении которой не может быть проявлена веротерпимость] магометан, если мы посмотрим на политико-религиозную ситуацию в Англии 17-го века при Стюартах, станет ясно, что на самом деле он говорит о римо-католиках»: «Введение» //J. Locke. Letter Concerning Toleration (New York: MacMillan Pub., 1950), 10. Одним словом, в отношении любого христианства может быть проявлена веротерпимость … кроме того, которое действительно имеет притязания на историю и политическое устройство.

[28] Этот момент заслуживает более подробного рассмотрения и обоснования, чем мы смогли дать здесь. Более подробное обсуждение данной темы см. в главе «Истина беззащитна» в моей книге «Платоновская критика нечистого разума: О благе и истине в “Республике”» (Plato’s Critique of Impure Reason: On Goodness and Truth in the Republic, Washington, D.C.: CUA Press, 2008), 226-282, в противоположность словесной баталии мнений, описанной в первой главе, «Логика насилия», 41-84. Мой аргумент не исключает любое принуждение в принципе в отношении истины, но фундаментальным образом релятивизирует его ради того, чтобы более радикальным образом позволить истине проявить себя, а другим увидеть ее.

_______________________

Наш проект можно поддержать.

1 ответ к “Что такое либерализм? Часть I: «Войны мнений»”

Профессор кислых щей.

И охота “РИ” постить всякий вздор! Цитаты, имена, а всё без ощутимого смысла. Не понимают вопроса и благоговейно передают из рук в руки фантазии одежд голого короля.

Господа, фундаментом всех политических мировоззрений является вера-неверие в человека, в его самостоятельные творческие силы!

От неверия построены послушнические религиозные здания православия и мусульманства, а политические конструкции от соответствующей теологии до светского тоталитаризма.

Веру же в человека в разной мере отражают западные конфессии христианства, а политические конструкции от них развитие политического либерализма: от понимания человека самостоятельно ответственным в свободе сотворцом Богу с одновременной нравственной ответственностью перед Ним – до полного самообожествления со свободой от любых самоограничений.

Господа, это всё! Вот “печка”, от которой начинаются политические “танцы” либерализма!

(Ещё см. в “Публицисте.ру” мою статью “О либерализме”.)