Лакей Павел Федорович Смерядков – персонаж у Достоевского весьма любопытный и не совсем простой. Герои Достоевского – убийцы и самоубийцы – вообще редко являются проходными персонажами, тем более те, из них кого писатель наделяет той болезнью, от которой страдал сам – а именно падучей. До Смердякова эпилептиками в романах писателя выступали либо положительные герои – князь Мышкин и девочка Нелли из «Униженных и оскорбленных», либо герои сумрачные и странные, наделенные загадочным обаянием – Мурин из «Хозяйки» и Кириллов из «Бесов».

Смердяков странным образом выбивается из этого ряда, с первого взгляда он кажется мелким инфернальным злодеем уровня Липутина или же Петра Петровича Лужина. Но есть в этом персонаже что-то загадочное, что ставит его вровень с богоборцами и почти святыми – какая-то особая, не совсем «лакейская», черта, хотя именно «лакейство» Смердякова постоянно подчеркивается повествователем. Как и во многих другие злодеях у Достоевского, в Смердякове есть что-то сверхчеловеческое.

Тем не менее имя Смердякова странным образом стало нарицательным. Ни «ставрогинщины», ни «версиловщины» история русской общественной мысли не знает. «Смердяковщина» же на слуху, хотя само это явление отталкивается не от всего образа этого персонажа, а лишь от одной реплики этого персонажа, реплики, произнесенной во время препустейшего разговора с милой и глуповатой соседской барышней Марьей Кондратьевной. Исполняя какую-то пошловатую песню, Смердяков вдруг пускается в весьма откровенные рассуждения о своей ненависти к России и презрении к простому мужику. В ответ на реплику его спутницы о том, что сам Смердяков, был бы он «военным юнкерочком али гусариком молоденьким», так не выражался, «а саблю бы вынул и всю Россию стал бы защищать», герой отвечает, что он не только не желал быть «гусариком», но вообще желал бы «уничтожения всех солдат». На вопрос Марии Кондратьевны «А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?» Смердяков и произносит свою знаменитую сентенцию, которую позволим себе полностью процитировать: «Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Впоследствии Смердяков в тексте книги более никогда к этой теме не возвращается, и развитие его образа оказывается связано с другими аспектами его личности. Но все остальное в общем так или иначе остается внутри логики повествования, а вот реплика о «умной и глупой» нациях и той выгоде, которое принесло бы для последней присоединение к первой, навсегда вошла в своего рода синоптик популярных политических идей.

Кто только потом так или иначе не «цитировал» Смердякова, не ссылаясь на первоисточник – и журналист Александр Минкин, обсуждавший на заре перестройки преимущества поражения СССР во второй мировой войне (потом явно имея в виду «благопожелание» именно этого журналиста, кинорежиссер Григорий Чухрай в своей обличительной статье 1996 года акутализировал старый мем «пили бы баварское»), и отчаянная правозащитница Валерия Новодворская, не стесняясь явного плагиата, говорила о своей мечте ввести Россию в состав США в качестве одного из штатов.

Смысл всех подобных – «смердяковских» – высказываний, собственно говоря, один – национальная независимость, если это независимость от наций «умных», то есть тех, чьи «порядки» кажутся нам симпатичными, признания не заслуживает. В этом смысле Отечественная война 1812 года – как раз ярчайший пример такого выбора между предположительно хорошими «порядками» и «национальной свободой». Смердяков, конечно, был гуманнее Минкина: Наполеон все-таки не Гитлер, расовых законов он бы не вводил, напротив, как считают многие историки, он скорее всего отменил бы в России крепостное право, подобно тому как примерно в те же годы упразднил в Испании средневековую инквизицию, что, правда, не помешало еще одной «глупой» нации ответить на его благодеяния «герильей».

Но, вот в чем парадокс, если бы народы жили по Новодворской и Смерядкову, мир бы никогда не столкнулся с таким явлением, как деколонизация, которую, вообще говоря, можно оценить и как восстание «глупых» наций против «умных». Мир тогда вообще был бы совсем другим, с нашей точки зрения более странным: «глупцы» бы спокойно принимали бы власть «умников», в какой-то мере отдавая себе отчет в собственной «глупости». Амбициозные американские колонисты никогда бы не поднялись против «умных» англичан, порывистые итальянцы против «умных» австрийцев, а совсем уж дикие азиаты и африканцы против своих европейских «благодетелей». Большая часть человечества просто не вышла бы в этом случае из состояния «детства» с его готовностью принимать чужое, внешнее руководство над собственной жизнью, принимать «благожелательную гегемонию» (benevolent hegemony) над собой, как называет это явление американский политолог Роберт Даль. Возможно, такое «умное» человечество по Смердякову отличалось в том числе и какими-то положительными чертами – скажем, сравнительным миролюбием, готовностью покорствовать и подчиняться. Но, с другой стороны, непонятно, чем такое вот человечество отличалось бы в лучшую сторону от крепостнической России, где люди различных сословий, господа и крестьяне, то есть «умные» и «глупые» сословия, хотя бы исповедовали одну веру, то есть хотя бы формально разделяли одну систему убеждений?

Как мы знаем, главное жизненное дело Смердякова, ради которого он на самом деле и идет на преступление – это практическая реализация тезиса Ивана Карамазова – «если бессмертия нет, то все позволено». На страницах другого романа того же писателя эта максима получала пародийный извод в виде фразы: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан». Отрицание Смердяковым военного дела, то есть дела защиты Отечества – логически вытекает из смердяковского имморализма. «Если все позволено», то позволено даже и оправдано предательство, тем более если оно сулит какую-то непосредственную практическую выгоду. Здесь надо ввести еще одного персонажа – Версилова, который, как, может быть, помнит читатель «Подростка», некоторое время в Швейцарии увлекался «женевскими идеями» – идеями «добродетели без Христа». Эти идеи явились иным изводом атеизма – то есть не торжеством принципа «все позволено», но признанием безусловной ценности земной личности, утверждению его счастья в качестве высшей цели. И для этого отрешившиеся от веры в бессмертие люди были преисполнены намерения наполнить смыслом уходящие в никуда мгновения человеческой жизни, достичь Золотого века на земле, пускай и безнадежно оторванного от вечности.

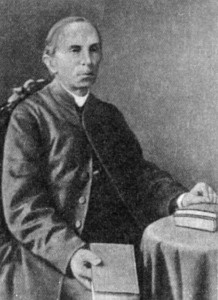

Принципом великих романов Достоевского является интертекстуальное двойничество: герой одного произведения зеркально отражается в другом, так, князь Мышкин отражается в «антихристе» Ставрогине, «царь Иудейский» Ганя Иволгин в поклоннике Ротшильда Подростке, Настасья Филипповна в Марии Хромоножке, а Степан Трофимович Верховенский в Версилове. «Братья Карамазовы» в этом смысле не стоят особняком: предшественником старца Зосимы, очевидно, является паломник Макар Долгорукий, а в Иване Карамазове с его Pro et Contra несложно разглядеть черты Ставрогина. Конечно, в Смердякове опять же проглядывает Версилов. У этих двух русских западников, возможно, есть общий прототип – профессор классической филологии Владимир Сергеевич Печерин, бежавший в 1836 году за границу, примкнувший вначале к революционерам, а затем нашедший пристанище в католическом ордене редемптористов. О Печерине много писала русская пресса в 1860-х годах, когда с ним вступил в переписку его старый друг, славянофил

Принципом великих романов Достоевского является интертекстуальное двойничество: герой одного произведения зеркально отражается в другом, так, князь Мышкин отражается в «антихристе» Ставрогине, «царь Иудейский» Ганя Иволгин в поклоннике Ротшильда Подростке, Настасья Филипповна в Марии Хромоножке, а Степан Трофимович Верховенский в Версилове. «Братья Карамазовы» в этом смысле не стоят особняком: предшественником старца Зосимы, очевидно, является паломник Макар Долгорукий, а в Иване Карамазове с его Pro et Contra несложно разглядеть черты Ставрогина. Конечно, в Смердякове опять же проглядывает Версилов. У этих двух русских западников, возможно, есть общий прототип – профессор классической филологии Владимир Сергеевич Печерин, бежавший в 1836 году за границу, примкнувший вначале к революционерам, а затем нашедший пристанище в католическом ордене редемптористов. О Печерине много писала русская пресса в 1860-х годах, когда с ним вступил в переписку его старый друг, славянофил

Федор Чижов. Стихотворную поэму Печерина 1834 года с характерным названием «Торжество смерти» напечатал в одном из своих заграничных сборников Александр Герцен. В этой поэме готовящийся к возвращению на родину после годичной командировки в Германию профессор филологии излил свои чувства по отношению к России, которую он видел не иначе, как источником всех бед и несчастий для Европы и всего человечества. Как писал биограф Печерина Михаил Гершензон, «в воспаленном мозгу Печерина родилась мысль о спасении человечества через гибель России, которую он облек в кошмарные образы своей поэмы. Общая задача обновления – разрушить царство «предрассудков», определилась для него точнее: надо взорвать главную твердыню этого царства – Россию». Уже потом в письмах он напишет самые знаменитые свои поэтические строчки: «

“Как сладостно отчизну ненавидеть

И жадно ждать её уничтожения!

И в разрушении отчизны видеть

Всемирную десницу возрождения!

Я этим набожных господ обидеть

Не думал: всяк свое имеет мненье.

Любить? – любить умеет всякий нищий,

А ненависть – сердец могучих пища!

Тогда в конвульсиях рука трепещет

И огненная кровь кипит рекою

И, как звезда, кинжал пред оком блещет,

И в темный путь манит меня с собою…

Я твой! я твой! – пусть мне навстречу хлещет

Весь океан гремящею волною!..

Дотла сожгу ваш подлый храм двуглавый,

И буду Герострат, но с большей славой!»

Версию о том, что прототипом Версилова в «Подростке» Достоевскому послужил именно Печерин, до сих пор обсуждают литературоведы, но очень соблазнительно предположение, что этот образ в сознании писателя трансформировался в образ Смердякова. В Версилове в общем-то уже проглядывают «смердяковские» черты, он буквально на полпути к преступлению, от которого его удерживает только внутреннее благородство: он разбивает икону, подаренную Макаром, он идет на сговор с шантажистом Ламбертом, которого, правда, сам же и останавливает в решающий момент. Но если мы вглядимся в ту фигуру, которая стоит за обоими героями – в фигуру Печерина, то какие выводы о происхождении «смердяковщины» мы сможем сделать на основании его жизни. Печерин приехал в Берлин из холодного Петербурга периода николаевской реакции и влюбился поначалу в эту Мекку европейских философов, где царил дух только что ушедшего из жизни Гегеля. Затем он съездил на каникулы в Италию и Швейцарию, и воздух альпийских гор, наряду с античными руинами, красотой местных девушек и призраками грядущей революции, буквально опьянил его. Он узнал, что такое рай. Выражаясь терминами Мережковского, вначале он познал бездну Духа в лице Берлинского университета, потом бездну Плоти в виде красот Италии, а потом та и другая «бездны» слились для него в Риме, Вечном городе, куда он молил друзей в России перенести его прах после смерти. И познав обе эти «бездны», Печерин не просто возненавидел Родину, но искренне захотел ее уничтожения.

В письмах и дневниках Печерин был очень откровенен, и потому его тексты 1830-х годов, потом вошедшие в книгу Гершензона 1910 года «Жизнь В.С. Печерина», читаются сегодня как своего рода «психоанализ смердяковщины». Чужбина и Родина буквально меняются для него местами: настоящей родиной оказывается Запад, а подлинной чужбиной – ненавистная Россия. Весь смысл истории теперь для него сводится к уничтожению его страны как досадной помехи, неприятного препятствия для прогресса человечества.

История петербургской России знает много примеров образованных дворян, которые покидали страну для того, чтобы жить в Европе, существуя на доходы от своих поместий. Но никто из этих любителей Запада не испытывал таких сильных чувств, ни у кого из них желание жить в Европе и, соответственно, не жить в России не сопровождалось такой самоубийственной истерикой, никто не называл себя Геростратом и не грозился «сжечь двуглавый храм» своей Родины. Чтобы такие сильные чувства возникли, нужно, чтобы на арену истории вышел новый класс, класс людей, отличающихся, как писал философ Георгий Федотов, «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей», класс русской интеллигенции.

Интеллигенту всегда немного неуютно на своей Родине, просто потому что в своей стране он всегда слаб и принижен, он всегда зависим от тех, в чьих руках деньги, сила и влияние. Что может противопоставить власти интеллигент? Только одно – силу идей, причем чаще всего идей чужих и заимствованных, идей, могущество которых обусловлено в первую очередь могуществом породившей эти идеи цивилизации – именно Европы. Интеллигент смотрит на Запад с восторгом и изумлением отнюдь не потому, что там легко и комфортно жить (как раз Печерин убежал в 1836 году от обеспеченной жизни у себя дома в нужду и нищету за границей), а потому что на Западе всегда есть то, что позволить ему утвердит свою силу и влияние, поможет добиться признания у классов и сословий, обладающих властью или же богатством.

Интеллигент бежит на Запад, как конь на водопой. И часто необходимость возвращения на Родину рождает в его сознании вот эти печеринско-смердяковские кошмарные фантазии.

Беда Смердякова в том, что он духовно и творчески бесплоден. Я думаю, этот мотив хотел подчеркнуть Достоевский, введя в роман рассуждение о Матери-земле. Возможно, писатель здесь также отталкивался от образа Печерина – тот оторвался от родной земли и в общем за всю жизнь так и не смог стать никем – ни филологом, ни поэтом, ни революционером, ни монахом. Он остался в национальной памяти исключительным примером интеллигента, опустошенного своей любовью к Европе и оттого творчески импотентного. Смею думать, что Достоевский здесь был мистически прав – невозможно удержаться в русской культуре, не обратившись хоть каким-то образом к тому, что трудно выразить иной метафорой, чем родная земля. И если бы сбылась мечта Смердякова, и «умная» нация покорила бы «глупую» и установила на ее земле свои «порядки», а русская история, как мы ее знаем, прекратилась бы, думаю, вместе с этими «порядками» наступила вечная эра великой паузы, серых и пустых дней, из которой уже не было бы иного исхода, чем тот, что и выбрал герой Достоевского, когда наконец реализовал свое право на отцеубийство.

Сокращенный вариант этой статьи опубликован в октябрьском номере журнала «Историк»: https://историк.рф/journal/82/smerdyakov-i-smerdyakovshina.html

2 ответа к “Происхождение «смердяковщины»”

Дополнил журнальный текст размышлениями о двойничестве у Достоевского.

Вопрос, который остался не раскрытым – сводится ли Смердяков к смердяковщине?