От Александра Чаленко. У русского политического философа Константина Крылова есть гениальное лаконичное определение того, что из себя представлял поздний СССР, поздний Совок — «сенсорное голодание».

Перманентное и непрекращающееся сенсорное голодание. Никаких сильных впечатлений, никакого чувства эстетической красоты, наполненности, гармонии советская действительность у нормального, интеллектуально развитого русского человека не вызывала. Практически всё, что давал и производил Совок, было убогим, косным, нищим, серым, неинтересным — не на что было глаз положить. СССР был страной тотального дефицита, тотального запрета и тотальной же регламентации. Все постоянно испытывали чувство интеллектуального и эстетического недоедания.

Поэтому, когда изучаешь эпоху 60-80-х годов XX века, то самым интересным в ней, самым человеческим были люди и сообщества людей, которые существовали автономно от Совка и которые сами себе задавали интеллектуальную и моральную повестку.

Вне всякого сомнения, к таким интересным сообществам относилось и московское метафизическое подполье (легендарный Южинский кружок), неформальным лидером которого сначала был писатель Юрий Мамлеев, а после его отъезда в эмиграцию — философ, поэт, эрудит, бард Евгений Головин (Эжен).

Самыми известными представителями данного кружка в постсоветские времена стали Александр Дугин и Гейдар Джемаль.

Увы, Мамлеев, Головин, Джемаль, да и многие другие видные московские философы и литераторы, ушли от нас в мир иной. Поэтому свидетелей той эпохи, которые помнят ее и могли бы рассказать, как всё тогда было, остается всё меньше и меньше. Одним из таких последних могикан московского метафизического подполья является Сергей Жигалкин.

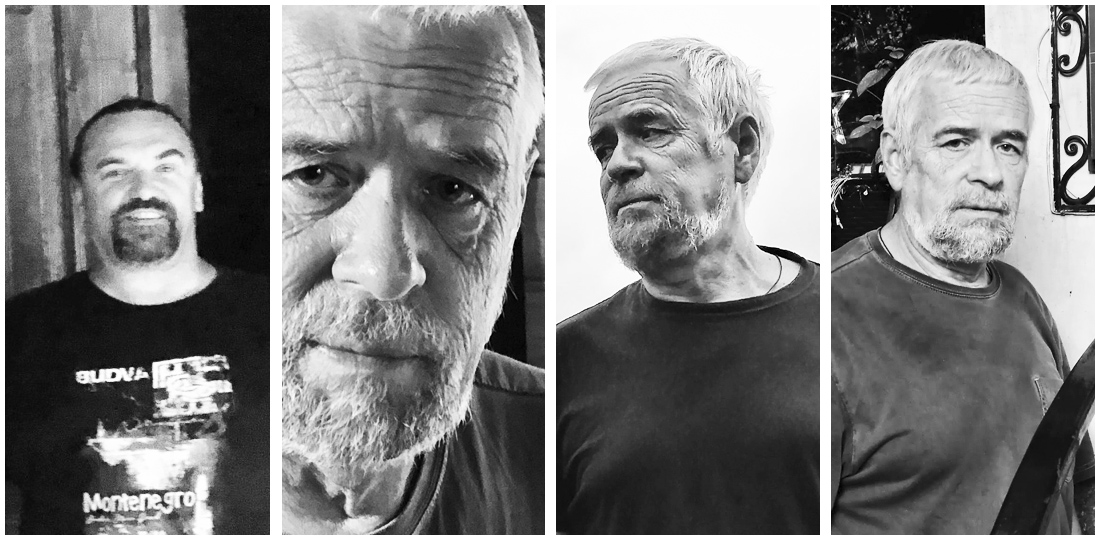

Когда я впервые увидел этого высокого человека с небольшой поседевшей бородой, то мне показалось, что ему пятьдесят с чем-то лет, настолько он выглядел спортивным, поджарым, подтянутым, бодрым и молодым. При этом и одет он был по-молодежному – шорты, футболка, шлёпанцы. Никакого пафоса.

Каково же было моё удивление, когда после встречи из его биографии я узнал, что ему почти 70 лет.

Сергей Жигалкин — философ, литератор, переводчик, издатель. Автор книг «Метафизика вечного возвращения» (1996), «Об иных горизонтах здешнего: апология вечного возвращения» (2019), «Тень альпиниста. Рассказы Сергея Жигалкина и Наталии Прокуратовой» (2020), статей, очерков, эссе, составитель весьма любопытных книг.

С английского и немецкого языков он переводил художественную литературу и философские труды. В свое время участвовал в издании коллекции книг черной фантастики «Гарфанг» (1991-2008), которую вёл Евгений Головин. В 90-х годах основал издательство «Nox», среди прочего, выпускавшего художественно-публицистический альманах «Splendor Solis» (1995). В настоящее время — заведующий редакцией “Издательского Дома ЯСК”.

Сергей Жигалкин живет в небольшом дачном поселке Клязьма — это на севере от Москвы. Он занимает часть двухэтажного деревянного дома со стенами темно-орехового цвета. Строение в окружении высоченных сосновых деревьев выглядит красиво — как небольшой замок. Тут Сергей и его жена Наталия Прокуратова, которая в начале этого года перешла в мир иной, прожили более 40 лет.

У Жигалкина в доме две комнаты, кухня и веранда на первом этаже. Отдельный вход. Одну комнату (ту, что побольше) занимала Наталия, меньшую — сам Сергей. В каждой комнате обычная интеллигентская обстановка — полки от пола до потолка и на всю стену, забитые до отказа книгами, стол, компьютер, тахта.

Везде висят красивые гобелены. Произведения Наталии. Она была художницей. Самый красивый и самый большой ее гобелен под названием “Саламандра”, на котором в буйстве стихии огня, в блеске молнии, пламени, проступает сама саламандра, находится в ее комнате. Гости Жигалкина часто располагаются для чаепитий, бесед в этой комнате среди гобеленов.

Место, где находится дом, необычное. Стоим с Сергеем во дворе. Он рассказывает мне совершенно мистические истории:

— В конце 70-х у нас с Наталией начался роман, и вскоре она поменяла свою комнату в питерской коммуналке на маленькую комнатку и кухоньку в этом доме. Помню, когда мы приехали посмотреть этот дом в первых раз, было роскошное лето. В тот день то сияло солнце, то хлестал ливень. Наталия не колебалась: не заходя даже в дом и бросив лишь взгляд на сосны и ели, на шелестевшую всюду густую листву, она объявила: “Ну всё, это — то самое место, будем здесь жить”. Мгновенность ее решения объясняется, думаю, тем, что она вдруг почувствовала суггестию, силу этого места. А оно и действительно уникальное, заряжено какой-то особой энергией. И это не людская энергия, а именно энергия места. Попадая сюда, сразу становится как-то спокойно — и н а ч е, чем всюду…

К тому же здесь происходят разные странные вещи. При нас, например, прямо на наш участок, три раза ударяла молния. Один раз я видел её из окна. Ветвь молнии вошла прямо в землю, метрах в десяти от меня. Сгорели компьютеры, телевизор, хотя были выключены из розеток. И не удивительно — это был вот такой электрический столб огня, — Сергей руками показывает, каким был диаметр этого столба — где-то полметра.

— В другой раз при ударе молнии нас дома не было. Вон видите кусок сгоревшей сосны? Молния расколола ее пополам, причем вдоль, сверху донизу.

Смотрю в то место, на которое показывает Сергей. Рядом стоят довольно высокие cосны, этажей, так, в шесть-семь.

— А в третий раз в землю ударил лишь небольшой отросток молнии, но гром был при том был колоссальный. Знакомые физики предполагали, что в земле, может, железо или что-то еще, кое-что измеряли, но ничего не нашли. Да и ямы копали мы здесь глубокие — там только глина, песок. А иные советовали снять гобелен “Саламандара”, усматривая в нем мистическую причину сего, однако, не знаю, что и сказать… но если и так, пусть всё же висит…

В общем, что-то необычное в этом месте действительно есть. Все, кто сюда приезжают, говорят, что здесь как-то особенно, умиротворенно… Даже Эжен, от которого мало кто слышал какой-либо похвалы, зато много чего наоборот, приехав сюда в первый раз, снисходительно заявил, что хотя мы и дикие люди, мы как-то случайно друг с другом и с местом совпали, и всё тут по кайфу…

Сергей спокойный, не очень эмоциональный человек. Даже может показаться, что флегматичный. Угощает пельменями и клубникой. Рассказывает, что летом и осенью каждое утро прежде всего садится в свою машину, проезжает 25 километров и подолгу плавает в прозрачном лесном озере, затем проезжает еще пару километров и завтракает в кафе на берегу уже другого озера. Потом возвращается к книгам, делам… Красиво!

Садимся за стол в комнате Наталии, пьем чай. Я начинаю задавать ему вопросы о том времени, когда Головин, Джемаль, Дугин были еще молодыми.

Александр Чаленко

— Сергей, когда я недавно разговаривал с одним из самых известных сегодня южинцев Игорем Дудинским и сказал ему, что буду делать с вами интервью, то попросил совета: что спросить у Жигалкина?

Игорь мне посоветовал: спроси у него о том времени, когда Южинский кружок после отъезда из СССР Юрия Мамлеева был возобновлен благодаря его с Наталией Прокуратовой дому в подмосковной Клязьме.

Разбираясь в ваших метафизических собраниях, я вроде как понял следующее: у южинцев есть два периода. Есть собственно южинский период, когда все собирались у Мамлеева в Южинском переулке. Потом, когда Мамлеев уехал на Запад и главным стал философ Евгений Головин, и это уже второй период в истории южинцев.

Я правильно понимаю, что возрождение Южинского кружка под патронатом Головина произошло у вас в Клязьме или нет?

Сергей Жигалкин

— Отчасти так, но всё-таки не совсем так, а в каких-то аспектах и вовсе не так.

Сказать, что Южинский кружок располагался в одном месте, а потом переехал в другое, можно лишь с известной натяжкой. Также и идея, что на Южинском был кто-то главный, был лидер, крайне сомнительна. «Оригинальный» Южинский тем-то и интересен, что люди этого кружка не были единомышленниками: каждый был своего рода лидером… Я имею в виду лидером или, лучше сказать, своеобразным провозвестником, именно своей философии, своего, как тогда говорили, «личного мифа». И на Южинском между этими людьми велась глубочайшая, невероятно интенсивная полемика. Хотя во многих аспектах все и приходили к согласию, все-таки единой позиции там не было.

На Южинском тогда собирались яркие, выдающиеся индивидуальности, объединенные именно глубиной понимания онтологической и метафизической ситуации, безусловно трагической, в которой находится человек нашей эпохи, поисками какого-то выхода из нее… или же беспощадным признанием отсутствия всякого выхода. Как раз это глубочайшее взаимопонимание, ну и плюс невероятная эрудиция, сходство важнейших оценок, их безусловно и объединяло, но всё же говорить об общей идеологии я бы не стал: одно дело, к примеру, Гейдар Джемаль и совершенно другое дело — Евгений Головин. То есть сформулировать общую философию Южинского, думаю, всё же нельзя.

Полагаю, неверно считать, что после отъезда Мамлеева его место центральной фигуры занял Головин. Потому что, как я уже говорил, все южинцы были людьми свободными, независимыми, носителями определенных тайных доктрин. Взаимное влияние, разумеется, было, и очень сильное, но нельзя сказать, что Головин какое-то время находился под полным влиянием Мамлеева или наоборот — что Мамлеев под полным влиянием Головина. Нельзя сказать, что Валентин Провоторов находился под полным влиянием Юрия Мамлеева или наоборот — Мамлеев под полным влиянием Провоторова.

Но вот говорить о «популярности» той или иной фигуры в то или иное время, думаю, можно. Не исключаю, что Мамлеев раннего Южинского был популярнее, известнее Головина, и что только после отъезда Мамлеева Головин, уже окончательно, по популярности вышел на первое место московского метафизического андеграунда. Однако утверждать этого я не могу, так как на самом деле я никогда не был на «оригинальном» Южинском и познакомился со всеми его представителями позже. По этому поводу вам лучше всего расспросить Игоря Дудинского или Сергея Гражданкина, которые как раз там бывали и многое помнят…

Когда Юрий Витальевич уехал, а, кажется, даже немного раньше, квартира Мамлеева в Южинском переулке перестала быть местом встреч. Южинцы и новые люди, примкнувшие к ним, теперь собирались в разных местах — на квартирах, в мастерских художников. Часто приезжали и к нам с Наташей в Клязьму, где много чего происходило… Гейдар Джемаль, Евгений Головин, Владимир Степанов, Игорь Дудинский, Александр Дугин, Сергей Гражданкин, вернувшийся из эмиграции Юрий Мамлеев и многие, многие другие…

Приезжали на вечер, оставались на несколько дней, даже недель… Думаю, именно это имел в виду Игорь Дудинский, когда говорил о переезде южинцев в Клязьму. Отчасти это действительно так, но лишь отчасти: были и другие места, в Москве, да и в Питере, где южинцы продолжали встречаться…

Александр Чаленко

— Я сразу хотел бы уточнить. Как вы присоединились к этому кружку и почему?

Сергей Жигалкин

— Это было приблизительно в 1977 или 1978 году. Андеграунд тогда не ограничивался только Южинским. Это было довольно большое, даже очень большое движение, вернее, это был целый мир, метакультура: десятки (если не сотни) тысяч людей, разбросанных по городам и просторам тогдашнего СССР…. Понятно, что многие представители андеграунда не знали о том, что такое метафизический андеграунд, не знали о Южинском, вообще ничего. Кто-то, конечно же, слышал о том, ведь слухи распространялись в то время с удивительной быстротой, но большинство, полагаю, пребывало в неведении.

Александр Чаленко

— Простите, попутный вопрос: как вообще в послесталинскую эпоху в СССР появился андеграунд?

Сергей Жигалкин

— По моему мнению, андеграунд — явление уникальное. В некоторой степени внешние обстоятельства действительно были одной из причин его возникновения. Представьте себе: жесткий режим, где всё под запретом — философия, литература, искусство… Только Карл Маркс, только Ленин… повиновение, диктатура, коммунистическая идеология, а кто не согласен — чекисты, тюрьма, лагеря…

Однако философы и поэты, художники и музыканты, просто свободные люди, не терпящие повиновения, рождаются всё равно, при любых обстоятельствах. Плыть по течению в мутных водах мейнстрима — никак не для них. В условиях полицейских можно, конечно, замкнуться в себе, писать книги в стол или вообще не писать, как делали многие, но это не выход…

Для людей творческих, ищущих, мыслящих полемика, общение, выражение мнений, идей, особенный образ жизни, а для многих даже признание, влияние на умы и судьбы людей, на весь социум, причем без оглядки на какую-либо цензуру, необходимы: художнику необходимо, чтобы картины его видели, музыканту — чтобы его музыку слышали, писателю — чтобы его читали… Для этого должна быть среда. И как только большевистская власть стала давать сбои, ослабевать, такая среда моментально образовалась, сама собой.

Хотя слово «андеграунд» и вошло в обиход, оно всё же не совсем удачное, лучше бы говорить «метакультура». Именно «мета», а не «суб», поскольку культура андеграунда была куда интереснее культуры советской со всеми ее гуманитарными институтами вместе взятыми.

Андеграунд не был чисто оппозиционным движением, как теперь иногда говорят. Это была именно метакультура: своеобразная ойкумена для множества самых различных людей. Там можно было встретить философов, метафизиков, эзотериков, оккультистов, поэтов, художников, музыкантов, литераторов, ученых и диссидентов. Там были свои лекции и беседы, своя музыка, свое книгоиздание (самиздат), свои художественные галереи (квартирные выставки), причем всё это в невиданных и неслыханных в совдепии направлений, и причем всё «подпольное»…

Андеграунд — не странное сообщество покинувших социум разнообразных людей, уединившихся где-то вдали от больших городов или в тайных местах. Андеграунд пронизывал социум, был иным измерением, существовавшим буквально везде, но невидимым для посторонних. Кто-то действительно бросал карьеру, работу, социальные связи, устраивался дворником или сторожем и уже как свободное существо занимался своими делами: поэзией, музыкой, живописью, философией… А кто-то действовал тоже свободно, но продолжая работать на официальных должностях…

Принадлежность к андеграунду определялась не тем, вписывался ли человек в социум или не вписывался, работал ли где-нибудь или нет, зарабатывал много или вообще ничего, а исключительно тем, насколько он ощущал себя другим, чем ангажированные пропагандой массы людей. Ну и тем, что он собой представлял. Иными словами, центр тяжести внутренней жизни принадлежавшего андеграунду должен был лежать не в социуме, а в другом месте — далеко, в стороне от него…

Именно такие люди, объединившиеся стихийно, и создали андеграунд, метакультуру…

Понятно, что большевистские власти в восторге от этого не были, но уничтожить андеграунд было очень и очень непросто. Потому что у этого движения не существовало единого центра, оргкомитета, единой идеологии, единой направленности действий. Власти, конечно, пытались следить, принимать меры — кого-то сажали в тюрьму, кого-то в дурдом, — однако проблемы это отнюдь не решало, а всех посадить в то время чекисты уже не могли.

Преследованиям подвергались в основном политические протестанты, борцы против советского строя, ну и диссиденты, нацеленные на Запад и в идеале на личный отъезд, тайно лелеющие надежду на должный прием на той стороне. Философы, метафизики, художники чистого искусства, мистики, поэты, писатели, эзотерики и прочие, не считавшие социалистическую действительность достойной внимания, почитались спецслужбами за дураков, и особенно шумным из них светил лишь дурдом…

В 1970-х годах, до встречи с южинцами, я уже был знаком со многими представителями метакультуры, однако, как стало ясно впоследствии, московский метафизический андеграунд был кругом самым глубоким, самым серьезным и самым интересным — это было нечто радикально иное… немыслимое, невероятное…

Александр Чаленко

— Чем вы тогда занимались?

Сергей Жигалкин

— Окончил институт, начал работать в НИИ, но это всё — внешнее, фон… Некоторые пробуждаются рано, даже с раннего детства, кто-то попозже, а многие множества — никогда. Ницше, к примеру, вел дневник с 11 лет, и в его юных записях уже виден мыслитель. То же самое про себя говорили Джемаль, Головин… У меня пробуждение наступило довольно-таки запоздало — года в 23-24. Я имею в виду, что именно тогда я вдруг понял, что сам отвечаю за всю свою жизнь, и действовать, что-то искать, размышлять я должен, обязан исключительно сам. Плыть, как и прежде, в общем потоке стало вдруг невозможно… Конечно, мгновения личной ответственности за свою жизнь, за поиск пути случались и раньше: при смерти родителей, родственников, близких друзей, при внезапных угрозах, при сложностях романтических отношений — при резких поворотах судьбы, но окончательное пробуждение все-таки наступило попозже. И оно не было связано с какими-то необыкновенными людьми, обладавшими изрядной суггестией, энергией, силой, — с философами, поэтами, эзотериками, мистиками, оккультистами. В то время я жил один и вращался среди своих друзей и знакомых, которые хоть и были людьми хорошими, не были захвачены притягательной силой далекого горизонта. И если они и были причастны к андеграунду, то лишь отчасти… Но, может, я и ошибаюсь, ведь кто-то из них впоследствии стал священником, кто-то — монахом, кто-то — иконописцем, писателем… Так или иначе, но из внешних причин наиболее сильное впечатление на меня произвели всё же книги, особые книги…

Александр Чаленко

— Какие именно книги?

Сергей Жигалкин

— Во-первых, Ницше — случайно попавшее ко мне потрепанное дореволюционное издание, которое мне дали на время под страшным секретом. С одной стороны, книги Ницше можно было в каком-нибудь букинистическом магазине купить, а с другой стороны, могли за него и посадить. Книга называлась «Так говорил Заратустра» и была она без четвертой части и в очень плохом переводе.

По разнообразным книгам о Ницше, по всяческим упоминаниям, по оценкам так называемых советских философов и журналистов у меня сложилось мнение о Ницше как об особом, непримиримом философе. И мне было невероятно интересно, что же в нем такого непримиримого. Когда я начал читать, то был разочарован и удивлен. Во-первых, текст не соответствовал моим ожиданиям — текст был совершенно другой, не философский в том моем понимании: это был текст, которого я не понимал и не предполагал. Скорее, поэтический текст…

Во-вторых, ничего неприемлемого в этой книге я не находил. И вообще ничего не находил… Но всё равно вечерами упорно читал эту книгу, достаточно долго, неделями, даже месяцами, наверное… А потом, в один миг, я вдруг всё понял — понял мгновенно и сразу всё…. Ницше открылся мне именно так…

Еще меня очень интересовали различные срезы реальности — грёзы, действительность, сны в их сплетении и уникальности и, главное, интересовало сокрытое в бессознательных, иррациональных сферах ума, в том числе собственного. Я года два даже вел своеобразный дневник, записывая туда вечерами наиважнейшее впечатление, событие, мысль данного дня, а каждое утро — приснившийся сон. Часто считают, что, случается, сны и не снятся, но это не так: они снятся всегда, мы просто их забываем, и на то есть причины… Но если научиться их вспоминать, то многое начинаешь в них понимать, в том числе и рационально необъяснимое…

Я теперь даже побаиваюсь читать этот дневник, потому что как-то туда заглянул, чтобы уточнить какую-то дату, случайно прочел пару снов и вдруг с пронзительным чувством понял, что приснившееся тогда в точности, как в тех снах, через много лет произошло в действительности… Мистическая предопределенность судьбы (в противовес дурацкой уверенности, что гончар нашей судьбы — наша собственная воля), знаете ли, ужасает, когда вдруг становится очевидной…

Потом я случайно столкнулся с художниками андеграунда, с группой «Движение». Их удивительные работы, напряженнейшая творческая атмосфера, совершенно иной образ жизни, колоссальные масштабы деятельности производили, мягко говоря, сильное впечатление. Точнее сказать, произвели на меня впечатление революционное… Вместо унылой советской реальности вдруг попадаешь в совершенно иной мир, о существовании которого, вернее даже о самой возможности существования которого, и не подозревал… Мир, безусловно, красивый, но и рискованный, очень опасный. Члены «Движения» вообще распрощались с социальной обыденной жизнью: жили в мастерских, перемещались из города в город, но каким-то образом, отлично умея уговаривать, убеждать даже людей, от искусства далеких (в том числе и чиновников), брали заказы, устраивали выставки… Антисоветчиками они не были, поскольку занимались чистым искусством. Контакт с этой группой — событие в моей жизни важнейшее…

Это я потихоньку отвечаю на ваш предыдущий вопрос о столкновении с южинцами….

Затем начались встречи, контакты, знакомства с людьми неординарными… Семидесятые годы… Владимир Степанов… — через него, я думаю, до нас впервые и донеслась волна Южинского. Я говорю «до нас», имея в виду и Наталию Прокуратову. Она была членом группы «Движение». В 70-х годах часть группы уехала на Запад, а часть осталась в СССР. После общения в группе я не видел Наташу годы и не знал о ней вообще ничего, наши пути, как я думал тогда, окончательно разошлись. Но потом, совершенно случайно, мы встретились в одной компании в Питере. Интересно, что за несколько месяцев до этой встречи мне вдруг стали сниться эротические сны, где она была в главной роли. «С какой это стати?» — я тогда недоумевал, ведь у нас прежде не было никаких отношений: встречались мы лишь в мастерских группы, где всегда были и другие люди, и держались всегда на дистанции. Сны эти, кстати, записаны в том дневнике.

В Питере у нас начался роман, феерический, который продолжался лет 45… То есть она стала моей супругой. Но не просто и не только супругой: как человек активный, со своими позициями и ориентирами, она была ещё (даже прежде всего) и сподвижником, другом, соратником — фигурой самостоятельной… Без нее я, наверное, не сделал бы ничего из того, что сделал: не понял бы многого, не писал бы книг… Наташа знала очень многих людей андеграунда. Мои и ее знакомые смешались… Пожалуй, первый южинец, с которым мы познакомились, не считая Степанова, был Гейдар Джемаль, тогда еще молодой. Это был конец семидесятых. «Ориентация — Север» еще не была написана…

В Питере у нас начался роман, феерический, который продолжался лет 45… То есть она стала моей супругой. Но не просто и не только супругой: как человек активный, со своими позициями и ориентирами, она была ещё (даже прежде всего) и сподвижником, другом, соратником — фигурой самостоятельной… Без нее я, наверное, не сделал бы ничего из того, что сделал: не понял бы многого, не писал бы книг… Наташа знала очень многих людей андеграунда. Мои и ее знакомые смешались… Пожалуй, первый южинец, с которым мы познакомились, не считая Степанова, был Гейдар Джемаль, тогда еще молодой. Это был конец семидесятых. «Ориентация — Север» еще не была написана…

Александр Чаленко

— А можете вспомнить, как вы с ним познакомились, как он тогда выглядел?

Сергей Жигалкин

— Однажды Сергей Рокамболь, художник-концептолог, эзотерик и мистик, который, кстати, тоже был некогда в группе «Движение», правда, недолго и совсем юным, вдруг нам позвонил и предложил в ближайшие дни отправиться в горы, на Тянь-Шань. Отец его тогдашней жены Марины, человек сам по себе интересный, который в то время жил в Алма-Ате и знал многое про Тянь-Шань, согласился быть нашим проводником. Мы собрались кое-как и пошли. Это был довольно несложный поход — два перевала, которые можно пройти без альпинистского снаряжения, высотой около 4000 м. Но для новичков это всё равно серьезные впечатления. Компания собралась большая — человек 15. С нами была в том числе знакомая Наташи Катя Подольцева из Питера, которая дружила с Гейдаром и взяла его с собой.

Кто это такой, тогда мы не знали вообще. Завязалось знакомство, пошли разговоры. Гейдар говорил много, и сначала мне казалось, что говорил вещи странные, иной раз и вовсе бредовые. Но чем дольше мы с ним беседовали, тем больше понимали, что за этим человеком стоит какая-то продуманная и выверенная доктрина, глубокая, цельная, но тёмная и непонятная.

Мы подружились, наше общение становилось всё более интенсивным. Гейдар часто приезжал в Клязьму, беседовали подолгу, иной раз ночами, иной раз по нескольку дней подряд. В то время к нам в Клязьму приезжало всё больше самых разных людей — художников и поэтов, эзотериков и оккультистов, метафизиков и философов, появлялись и южинцы.

Дискуссии с Гейдаром были чрезвычайно интересными и невероятно полезными: в частности, с необходимостью приходилось переосмысливать, отстаивать, углублять свою собственную позицию, которая в то время у меня была преимущественно интуитивной. Гейдар обладал невероятной разрушительной силой, которой трудно было противостоять, но благодаря которой оттачивались и углублялись собственные представления. Я очень рад, что судьба свела меня с этим человеком. Наше общение, дружба продолжались до самой его смерти… В жизни Гейдара было два периода: первый связан с андеграундом, Южинским, второй — это исламский, в который мы тоже встречались, общались, но реже.

Александр Чаленко

— А вы познакомились, когда он уже был практикующим мусульманином?

Сергей Жигалкин

— Нет, тогда еще не был.

Александр Чаленко

— А как произошел его переход к исламу?

Сергей Жигалкин

— Гейдар был философом глубоким и сложным, его позиции, ум находились в постоянном движении и проследить его, так сказать, духовный анабасис, я думаю, невозможно. То есть затруднительно будет предположить, как, почему и когда он обратился к исламу. Могу попробовать рассказать лишь о своих чисто внешних впечатлениях, то есть о наблюдениях за Гейдаром со стороны.

Его почтение и интерес к мусульманской традиции, хотя поначалу и не очень активный, нетрудно было заметить в нем и с самого начала нашего знакомства. Но я думаю, что постепенное углубление исламской темы, безусловно, связано в том числе и с нашими экспедициями в горы, в основном на Памир, а устраивали мы такие экспедиции каждый год, лет пятнадцать подряд. Небольшими группами, по четыре-пять человек, но несколько раз ходили втроем: я, Наташа и Гейдар. При этом поднимались мы достаточно высоко, часто попадая в ситуации сложные, рискованные, опасные. Известных маршрутов, как альпинистских, так и туристических, мы старались избегать, предпочитая тропы нехоженые тропам проторенным.

Бывало, забредали и в забытые всеми кишлаки, затерянные в горах, откуда до мест населенных, где можно было приобрести спички и соль, прочие важные мелочи, жители добирались на ишаках и верблюдах за несколько дней, да и то только летом — потом перевалы заносило снегом и караваны пройти уже не могли.

В таких незатронутых цивилизацией кишлаках царил дух Средневековья. Казалось, с тех пор не изменилось вообще ничего: практически натуральное хозяйство, но, главное, — вера, ислам. Вера была абсолютной, незамутнённой, то есть это была даже не вера: всё, сказанное Пророком, было для жителей истиной очевидной. Представить такое современному человеку даже с хорошо развитой фантазией, думаю, невозможно. Поэтому, когда попадаешь туда, испытываешь настоящий шок… – это совершенно другой мир… – и еще испытываешь сожаление, что на просторах России такой веры нет и в помине, разве что у отдельных людей, которых надо еще поискать… при этом понятно, что столь сильная вера, традиция в России тоже была, правда, давно… И нам становилось ностальгически жаль, что пропали, исчезли те времена…

Александр Чаленко

— Это был Таджикистан?

Сергей Жигалкин

— Да. Жизнь в таких кишлаках была ритаулизирована абсолютно: божественное и земное пребывали в единстве. Порядок, спокойствие, красота, чистота. И если кто хочет что-то понять про ислам, лучшего способа, чем оказаться в таких местах, наверное, не найти. То есть жизнь этих людей, в том числе и людей самых простых, но причастных к духовной традиции, утвердившейся там во всей силе, производила неизгладимое впечатление даже на нас — людей иных территорий, понятий и вер… Что говорить о Гейдаре, у которого ислам от рождения был в крови…

В горных походах нас с Наташей и других наших друзей больше интересовали стихии, места первозданные, ветры вершин… мысли, прозрения и состояния на заоблачной высоте, мало возможные на равнинах внизу, а для Гейдара центром притяжения стал и ислам.

Спустившись с вершин, мы обыкновенно отправлялись в аэропорт и покидали Среднюю Азию, Гейдар же нередко задерживался в Душанбе, странствовал по другим городам, кишлакам… подолгу, иногда месяцами. Он открыл для себя эту страну, освоил фарси, заводил множество разных знакомств с видными мусульманами, погружался в ислам.

Александр Чаленко

— В книге уроженца Таллина русского писателя, мистика и йога Владимира Видемана, который в настоящее время проживает в Лондоне, рассказывается, как они с Джемалем торговали в Таджикистане изданиями Корана, которые размножали на ксероксе. Стоили они от 100 до 300 советских рублей. Причем Коран был на русском, дореволюционное издание. Помните?

Сергей Жигалкин

— Помню, конечно. Тем более что готовили мы самиздатовские издания Корана вместе. Это был не просто ксерокс — книги были как следует, хорошо и красиво, переплетены. Только Коран был не на русском, а на фарси — перевод с арабского. Но вот не припомню, кажется, это была даже билингва: то ли русский—фарси, то ли арабский—фарси… Я не участвовал в продаже и какой-либо финансовой выгоде от этого, продажей занимался Гейдар, но его выгода была крайне скромная… Однако она всё же как-то поддерживала его, особенно в странствиях по Таджикистану, ведь денег тогда ни у кого не было. Но вообще делали мы это не для выгоды — просто считали, что распространять священную книгу — это правильно.

Был один смешной случай под названием «восточная мудрость как она есть». Однажды в Таджикистане Гейдара остановил милиционер и, заметив торчащую из рюкзака толстую книгу, потребовал показать. Гейдар вынул. Коран!.. Милиционер, задумчиво покачивая книгу в руке, то ли как улику, то ли как огромную ценность, со всей строгостью произнес: «Как представитель закона я должен вас задержать, отвести в участок, составить протокол по статье за религиозную пропаганду и посадить в КПЗ, а как мусульманин я должен вам всячески помогать и благодарить. Поэтому… — тут он на секунду замолчал, чтобы преступник как следует сосредоточился, заслушивая вердикт, и закончил: — поэтому я Коран забираю себе, а вы идите»… Коран тогда стоил немало…

Вообще же я думаю, что даже и без поездки в Таджикистан Гейдар всё равно ушел бы в ислам…

Александр Чаленко

— А к какому направлению ислама он больше склонялся?

Сергей Жигалкин

– Я не знаток ислама и не хотел бы оценивать, обсуждать различные школы и направления этой традиции, могу только сказать, что Гейдар общался с представителями разных течений и разных народов — с видными мусульманами Кавказа, стран Средней Азии, Ирана, Судана и так далее. Но на самом деле у него была своя тайная доктрина, которой он придерживался с юности и от которой не отказался, и став правоверным. То есть он был не только и не прежде всего мусульманином, строго придерживавшимся какого-то определенного направления: в первую очередь он был всё же философом, метафизиком и теологом и трактовал ислам, его понимал, следовал ему со своих фундаментальных позиций.

Понятно, что многим мусульманам это не нравилось. Никаким ортодоксам не нравится свободная мысль, особенно глубочайшая. На то есть, понятно, причины…

Другими словами, ислам Гейдара — не совсем традиционный ислам. Поэтому, как мастера слова, как мастера отстаивать веру и убеждать, его сначала с радостью принимали люди разный исламских конфессий, но вскорости отворачивались от него… потому что в отношении своих представлений он никогда не шел на компромисс… поэтому в общем-то он был одинок…

Александр Чаленко

— А как у вас появились южинцы?

Сергей Жигалкин

— Появился Степанов, Джемаль, а с ними — рассказы о Южинском, об образе жизни, беседах на Южинском, вообще о ситуации в московском интеллектуальном андеграунде. Понятно, был целый шквал историй о Головине, о похождениях Головина, которые тогда пересказывались во многих и многих кругах. Потом мы познакомились и с ним. Но прежде, по-моему, познакомились с Игорем Дудинским, кажется, у него на квартире, где по какому-то случаю собралась большая компания — художники андеграунда в основном, — но точно не помню. Мамлеев в то время уже уехал…

Александр Чаленко

— А как вы познакомились с Головиным? И какое он на вас тогда произвел впечатление?

Сергей Жигалкин

— На меня при первой встрече он вообще никакого впечатления не произвел — с моей стороны было лишь любопытство, а с его стороны и совсем ничего: меня он, похоже, просто-напросто не заметил… хотя, кто его знает…

Мы встретились с Головиным на квартире московского художника Коли Новикова, впоследствии воцерковленного иконописца и автора книг о русских святых… Пришли мы туда с Наташей и нашим близким другом Василием Максимовым, наставником юного Виктора Пелевина (а потом другом всей его жизни), первым переводчиком книг Кастанеды, а позже монахом корейской дзенской школы «Кван Ум». Была там Катя Подольцева из Питера, Владимир Степанов и еще человек пять или десять. Гейдара там не было.

Головин появился, вернее его привели, немного попозже — вечер был в самом разгаре, но выпито было ещё не всё. Головин мог идти и сам, но артистически делал вид, что не может, предпочитая, чтобы его поддерживали и уговаривали двигаться дальше молодцы из сопровождавшей его свиты. Усадили ровно напротив меня. Эжен уронил голову, возможно, заснул, однако не падал, сидел. Всего пару раз за весь вечер он вдруг поднимал голову, бросал на всю обстановку, компанию молниеносный бешеный взгляд, будто очнулся в аду, потом снова ронял голову, успев по пути глотнуть водки. Помню, у него был здоровенный синяк, по размерам и форме похожий на приклеенную по центру лба половинку пинг-понгового шарика.

Говорил Головин тогда мало, вернее, вообще ничего, но я всё равно с интересом рассматривал этого человека-легенду. И все-таки даже на вид и даже в таком состоянии обычным, понятным он не был…

Александр Чаленко

— А что о нем рассказывали? Что на вас в этих рассказах производило впечатление?

Сергей Жигалкин

— Впечатление производило многое. Его постоянно цитировали, рассказывали о его похождениях почти всюду, где бы мы ни бывали… Во множестве его стихи, фразы, высказывания приводил и Гейдар во время наших бесед, и даже эти короткие, но очень точные, глубоко поэтические фразы просто не могли не произвести впечатления…

Александр Чаленко

— Он всегда был пьян?

Сергей Жигалкин

— Нет, далеко не всегда. Часто он пропадал, удалялся от всякой компании и работал в одиночестве в библиотеках, дома, мало ли где… при этом вообще и подолгу не пил…

Иначе откуда взялась бы его невообразимая, колоссальная эрудиция?

Когда наступила перестройка, андеграунд перестал существовать… Головин проявлялся теперь по-другому: печатался, выступал с лекциями… Я с ним встречался тогда очень часто, в том числе на предмет издания книг… Сначала под его патронажем мы издавали альманах «Splendor Solis», потом задуманную им коллекцию книг жанра черной фантастики «Гарфанг», выпустили много его собственных книг… Кстати, недавно я тут подсчитал: всего было издано около 30 книг. Еще записывали и тиражировали его выступления, песни… Сказать, что в этот период Эжен не пил, было бы преувеличением, однако пил он уже значительно меньше, а при работе над текстами, над изданиями книг почти никогда…

Когда наступила перестройка, андеграунд перестал существовать… Головин проявлялся теперь по-другому: печатался, выступал с лекциями… Я с ним встречался тогда очень часто, в том числе на предмет издания книг… Сначала под его патронажем мы издавали альманах «Splendor Solis», потом задуманную им коллекцию книг жанра черной фантастики «Гарфанг», выпустили много его собственных книг… Кстати, недавно я тут подсчитал: всего было издано около 30 книг. Еще записывали и тиражировали его выступления, песни… Сказать, что в этот период Эжен не пил, было бы преувеличением, однако пил он уже значительно меньше, а при работе над текстами, над изданиями книг почти никогда…

Александр Чаленко

— Почему Головина называли Адмиралом?

Сергей Жигалкин

— Я точно не знаю, это пошло еще с Южинского… Могу лишь предположить. Стихия воды была для него очень важной. Под стихией, элементом воды надо понимать всё подвижное, изменяющееся, не фиксированное — фантазии, грезы, пространства галлюциногенные, онирические… Таковым был для него и этот мир — не нечто фиксированное, твердое, определенное, то есть с доминацией элемента земли, а нечто текучее, непредсказуемое — пространство беспрерывных превращений, метаморфоз. Пересекая водовороты, ураганы, шторма океана подвижного бытия, Эжен следовал особенной навигации, известной только ему. И, как капитан, он был мастером этого дела… В отдаленной земной проекции это отчасти ассоциируется с морем вообще, с парусниками и ветрами, путешествиями за горизонт… Отсюда, возможно, и «Адмирал». Хотя сути дела понимали, наверное, немногие, но чувствовали, думаю, все, кто оказывался с ним на одном корабле… Но, может быть, есть объяснение этого прозвища и попроще…

Александр Чаленко

— Сколько языков он знал?

Сергей Жигалкин

— Трудно сказать… Немецкий, французский, испанский, итальянский, английский, в том числе в вариантах средневековых, плюс греческий, иврит, латынь… Наверное и другие….

Александр Чаленко

— Спокойно говорил на них?

Сергей Жигалкин

— А с кем он стал бы на них говорить? Читал он на них без проблем, произносил на них фразы, пассажи, читал стихи… обменивался со знающими язык сентенциями — как короткими, так и пространными… Но болтать, говорить… Чтобы говорить на чужом языке, нужно много общаться, чтобы фразы, слова были не в голове, а на физическом языке… как при ходьбе мы не задумываемся об управлении своими шагами, сокращением мышц, так и, болтая с носителем языка, мы не должны задумываться ни о подборе слов, ни о построении фраз, как это мы делаем, разговаривая на родном языке… Но, при недюжинных талантах Головина, может быть, он это умел, однако не знаю…

Александр Чаленко

— А правильно я понимаю, что с традиционализмом, Рене Геноном, Юлиусом Эволой познакомил вас всех именно Головин?

Сергей Жигалкин

— Правильно. Не сомневаюсь, что он первый открыл для России Рене Генона. Причем наткнулся он на него, как он говорил, совершенно случайно. По его словам, его сразу же поразила агрессия, нонконформизм не только по отношению к современным политике и геополитике, науке и медицине, религии и философии, психологии и метафизике, а вообще ко всему современному миру…

Александр Чаленко

— А почему на вас произвела впечатление философия традиционализма?

Сергей Жигалкин

— Потому что это совершенно нормальная позиция. Поясню, обращаясь к Античности. Тогда греки считали, что всякий народ, почитающий Бога, богов заслуживает уважения… Это и есть, в сущности, традиционализм… в первом и самом поверхностном приближении…

Но от себя и немного по другому поводу могу добавить: а всякий народ, не почитающий Бога, богов, уважения не заслуживает…

Александр Чаленко

— А что вам рассказывали в то время о Мамлееве?

Сергей Жигалкин

— Рассказывали о его похождениях, выступлениях, главным образе о чтении для собравшихся своих новых рассказов, о его творчестве, вообще об атмосфере, в которой это происходило.

Александр Чаленко

— А «Шатунов» Мамлеева вы тогда уже читали?

Сергей Жигалкин

— Читал много напечатанных на пишущей машинке его рассказов, роман «Шатуны» тоже. В 1982 году мы даже осуществили самиздатовское издание этого романа. Это издание и на сегодняшний день уникальное, ведь там именно оригинальный текст, написанный в середине 1960-х. (показывает экземпляр книги) В более поздних изданиях, уже типографских, текст несколько отредактирован, изменен… сняты абзацы, даже целые главы о московском интеллектуальном андеграунде, о «религии “я”». Сделано это было самим Юрием Витальевичем отчасти из чисто редакторских соображений, отчасти из политеса, а отчасти ввиду изменившихся собственных взглядов.

К тому же весьма интересно и написанное к этому изданию предисловие Игоря Дудинского под названием «Письмо молодому интеллектуалу», которое начинается словами: «Дорогой Саша!..»

Любопытно и краткое предисловие самого Мамлеева тех времен, которое, кажется, больше никогда не публиковалось. Под «дорогим Сашей» имеется в виду Александр Дугин, тогда еще юноша, который только осваивался в той особенной интеллектуальной атмосфере, только входил в ситуацию, но в котором мы все уже распознали будущего философа…

Александр Чаленко

— А что это было за издание?

Сергей Жигалкин

— Как видите, хорошее издание, в хорошем переплете, выпущенное тиражом, думаю, экземпляров 30. По тем временам это много, ведь самиздатовские книги тогда передавались из рук в руки, читались многими, перепечатывались в нескольких экземплярах энтузиастами и неконтролируемо распространялись дальше.

Вообще-то мы издавали много книг. Мы и многие, многие другие известные и неизвестные нам люди… Вот, например, книга Говарда Лавкрафта в моем переводе и с моим послесловием (показывает хорошо изданную книгу в твердом, очень качественном переплете). Она издана в 1981 году, когда в СССР об этом уникальном писателе вообще никто ничего не слышал. Издали «Языческий империализм» Юлиуса Эволы в переводе Александра Дугина. В общем, издавали множество книг как на русском, так и на иностранных языках, в наших или дореволюционных переводах, переиздавали и много дореволюционных, но запрещенных в СССР книг.

Кстати, в 1983 году мы выпустили «Ориентацию — Север» Гейдара Джемаля. А это перед Вами — первое издание Кастанеды в переводе Василия Максимова, а вот — «Египетская книга мертвых» на английском, а там — эпохальный гностический текст «Пистис София» на немецком (показывает и эти книги)… Ну и так далее…

Александр Чаленко

— К вам приезжал английский журналист Чарльз Кловер, который издал затем книгу, в которой рассказывается, в том числе, и о Южинском. Книга называется «Черный ветер, белый снег». Вы с ним тут, в Клязьме, беседовали?

Сергей Жигалкин

— Да, беседовали, причем целый день, с утра и до поздней ночи, был тогда и Дудинский, и много виски, вина… Парень-то Чарльз неплохой, даже приятный, но книга его, в общем-то, околесица, хотя есть и смешные, бодро написанные фрагменты, правда, имеющие отношение не столько к описываемой им реальности, сколько к его странной фантазии. Почему-то сейчас, когда журналисты, писатели, кинорежиссеры, ученые пишут или снимают фильмы о каких-нибудь выдающихся людях, движениях, их интересует всё, что угодно, кроме самого главного. Будут говорить и писать о личных проблемах, об экстравагантных жизненных ситуациях, лучше всего нелицеприятных, о разводах и склоках, о заимствованиях и влияниях, о какой-нибудь беспробудной маргинальности — о чем угодно, только не о том, что, собственно, стоит за теми или иными людьми либо движениями — какая доктрина, мифологема, какая энергия, сила через них врывается в мир. Если она, конечно, врывается…

— Да, беседовали, причем целый день, с утра и до поздней ночи, был тогда и Дудинский, и много виски, вина… Парень-то Чарльз неплохой, даже приятный, но книга его, в общем-то, околесица, хотя есть и смешные, бодро написанные фрагменты, правда, имеющие отношение не столько к описываемой им реальности, сколько к его странной фантазии. Почему-то сейчас, когда журналисты, писатели, кинорежиссеры, ученые пишут или снимают фильмы о каких-нибудь выдающихся людях, движениях, их интересует всё, что угодно, кроме самого главного. Будут говорить и писать о личных проблемах, об экстравагантных жизненных ситуациях, лучше всего нелицеприятных, о разводах и склоках, о заимствованиях и влияниях, о какой-нибудь беспробудной маргинальности — о чем угодно, только не о том, что, собственно, стоит за теми или иными людьми либо движениями — какая доктрина, мифологема, какая энергия, сила через них врывается в мир. Если она, конечно, врывается…

Так, например, в книге Кловера нет ни слова о поэзии Головина, а ведь он был блестящим поэтом, ни слова о философии Джемаля, а ведь он был глубоким философом, ни слова даже об эрудиции южинцев, владевших десятками языков, в том числе древних, и досконально изучивших огромное количество труднейших богословских, алхимических, философских и прочих трактатов, о самом существовании которых Чарльз, судя по всему, не имеет ни малейшего представления. Нет, вспомнил, —философию Гейдара он всё же упоминал, называя «Ориентацию—Север» откровенно фашистской книгой. Точно как чугунные коммунисты совкового периода: у них и Ницше, и Хайдеггер, да и все остальные философы немарксистские — тоже фашисты…

В книге Чарльза все люди интеллектуального андеграунда предстают отпетыми отщепенцами и мракобесами, одержимыми ультрарадикальными идеями, больными и сумасшедшими, дикими, обделёнными, раздавленными коммунистическим режимом, и приличному человеку их становится поэтому даже жаль. Тогда как пожалеть надо скорее этого самого воображаемого «приличного человека», оторванного как от измерений божественных, так и от инфернальных…

Иной раз Чарльз намекает, что здесь всё было пронизано влиянием чекистов, всё создавалось и контролировалось КГБ. КГБ заправлял просто всем, и вот андеграунд — его спецпроект. Михаилу Булгакову чекисты как бы нашептали про Мастера и Маргариту, Александру Солженицыну — про ГУЛАГ, Головину — про алхимию и Снежную Королеву, поставили кисть Анатолию Звереву, напели мелодии рок-музыкантам. Наши известные люди, писатели, философы и поэты — лишь куклы, режиссеры — гэбэшники. Оригинальный намек…

Правда, может, мне только так показалась, всю книгу я, в общем-то, и не прочитал — только фрагменты.

Один лишь пример. Когда он расспрашивал о самиздате, я объяснял, что сначала книги перепечатывались на машинках, через копирку, экземпляров по пять. Потом появились ксероксы. Ксерокс был качественнее, быстрее, куда лучше машинки, к тому же была возможность уменьшать напечатанные на машинке странички и печатать по две полосы на одной странице — получались книги удобного формата, которые легко было переплетать. Но добраться до ксероксов было трудно, к тому же за тиражированием на них спецслужбы следили. Однако сотрудники разных организаций, работавшие на ксероксах, ради денег, которых у всех было мало, тогда шли на риск. В одной гэбэшной конторе тоже стоял ксерокс, и один их сотрудник тайно за деньги печатал наши книги. Слежки там было куда меньше: ведь гэбэшники в основном следили за советским народом, а не за самими собой.

По Кловеру же складывается впечатление, что по действующему спецпроекту ГБ под названием «андеграунд» их агенты сами подсовывали андеграунду определенные книги, не препятствуя и даже способствуя их размножению, привлекали для этого людей завербованных (или не понимающих того, что они завербованы), то есть нас. Оригинально уж точно…

Ну да ладно, что написал, то и написал… но я, зная и ту ситуацию, и тех людей, ни ситуацию, ни людей из чарльзовой книги совершенно не узнаю… Правда, в защиту Чарльза надо сказать, что, наверное, и действительно очень трудно всё это понять, тем более только со слов очевидцев и тем более человеку совершенно иного мировоззрения…

Александр Чаленко

— А сколько вы платили тому сотруднику?

Сергей Жигалкин

— Уже не помню.

Александр Чаленко

— Но большие деньги?

Сергей Жигалкин

— По тем временам приличные, но всё же разумные, ведь люди должны были книги приобрести, а денег у всех было мало. Вообще-то мы делали это не ради денег и приблизительно так. Сообщали людям своего круга, что собираемся издать, допустим, «Ориентацию — Север». Кто хотел, давал деньги на свой экземпляр. Получалась нужная сумма, печатался нужный тираж, и все забирали свои экземпляры. А со времени перестройки мы начали печатать книги уже официально, в типографиях. Как я говорил, головинских книг напечатали около 30.

Александр Чаленко

— Которые Головин переводил?

Сергей Жигалкин

— Не только. Также писал свои, был составителем многих книг, писал к ним предисловия, курировал, редактировал авторов и переводчиков. Также переводились в печатную форму лекции, которые он начал читать.

Александр Чаленко

— Это какие годы?

Сергей Жигалкин

— С конца 80-х годов до его перехода в лучший мир. Сигнальный экземпляр его блестящего перевода книги немецкого филолога Гуго Фридриха «Структура современной лирики: От Бодлера до середины двадцатого столетия», об издании которой он мечтал десять лет, вышел в день его смерти — 29 октября 2010 года…

Александр Чаленко

— А как вы познакомились с Александром Дугиным? Игорь Дудинский мне сказал, что Дугин был вашей креатурой.

Сергей Жигалкин

— Это преувеличение. Говорить о влиянии можно, но мы не плодили никаких последователей, креатур, предпочитая иметь дело с людьми независимыми, самостоятельными, не важно, понимают они уже многое или пока ничего…

Александр Чаленко

— Но ведь это вы его привели в данный кружок?

Сергей Жигалкин

— Да. Митя Шехватов, наш друг, чья дача находилась по соседству с дачей дугинской, как-то привел его к нам… Александр тогда был совсем молодой… Мы подружились… Через какое-то время у нас он познакомился с Гейдаром, потом с Евгением Головиным….

Александр Чаленко

— А он здесь пел свою песню «П…ц проклятому совдепу», о чем Кловер написал в своей книге?

Сергей Жигалкин

— Вообще-то и он, и Головин, и Александр Скляр, и другие пели здесь свои песни — ситуация была интенсивная до предела и длилась годами, происходила масса всего, так что вспомнить именно эту песню мне затруднительно. Кловер ведь тот еще летописец… Но вот строка «П…ц проклятому совдепу уже не за горами» известна. Вроде бы это древняя головинская фраза времен тяжелого застоя, которую он иной раз пророчески произносил, опрокидывая очередной стакан водки и бросая пристальный взгляд в направлении социалистической действительности. Может, это и правда строки из песни, Головина или Александра, может, песня написана в продолжение фразы, а может, здесь что-то напутано.

Александр Чаленко

— А первая ваша встреча с Мамлеевым, когда он приехал в Россию из эмиграции, как произошла?

Сергей Жигалкин

— Была большая торжественная встреча в какой-то старой просторной квартире, кажется, в районе Курской, где тогда собрался весь цвет московского интеллектуального андеграунда, человек пятьдесят, может, больше, ведь кто-то уходил, кто-то приходил… Там были все, так сказать, знаменитости… Ну, почти все…

Александр Чаленко

— И какое впечатление он на вас произвел?

Сергей Жигалкин

— Трудно сказать. Слишком много было народу, причем необычного, к тому же до крайности возбужденного. К Мамлееву беспрерывно подходили разные люди, и отовсюду только и слышалось: Юра, Юра, Юра… Знакомиться и вступать с ним в беседу было совсем неуместно… я просто представился, чисто формально…

Александр Чаленко

— А потом вы с ним подружились? Бывал ли он здесь?

Сергей Жигалкин

— Потом, разумеется, подружились. Он часто бывал в Клязьме и на нашей квартире в Мытищах, мы с Наташей тоже бывали у них с Машей, а все вместе нередко бывали у Гейдара на даче в Валентиновке, неподалеку…

Александр Чаленко

— Дудинский еще говорил, что вы хорошо знакомы с Виктором Пелевиным?

Сергей Жигалкин

— Да, это верно, но не хорошо знаком, а просто знаком…

Александр Чаленко

— Можете рассказать, как вы познакомились? О чем говорили?

Сергей Жигалкин

— Познакомились у Василия Максимова, о котором я уже говорил. Он тогда работал, кажется, егерем на Градуевском озере под Выборгом, а жил на берегу, в небольшом домике. Там и познакомились. При первой встрече Пелевин был не в кондиции для разговора, и внимания мы на него поэтому не обращали, а Виктор внимания на нас тоже не обращал, поскольку это внимание было повернуто решительно внутрь себя.

Александр Чаленко

— И какое же впечатление он на вас произвел?

Сергей Жигалкин

— Особенного не произвел, поскольку всю ночь, пока мы беседовали, находился во тьме, за пределами света от керосиновой лампы, откуда лишь иногда давал о себе знать звучными возгласами, напоминавшими человеческие. На литературное поприще он тогда как следует еще не вступил, слегка был известен, но не знаменит. Но верил в себя как в писателя. Помню, Василий ему говорил, что когда он приезжает сюда и входит в дом, прежде всего должен снять с себя пиджак писателя, повесить в прихожей на крюк, затем заходить как нормальный, простой человек. Но впоследствии оказалось, что он парень как парень, неплохой. Нашлись и знакомые общие. Потом мы пересекались несколько раз в ситуациях разнообразных. Как-то ездили в Кунсангар, кажется, на тибетский Новый год, однажды втроем, вместе с Гейдаром, ходили на перфоманс Славы Пономарева, ну и еще несколько раз где-то были и пили, правда немного, а о чем говорили, не помню. Кажется, бывал Виктор и в Клязьме, но не уверен. Потом, уже позже, я как-то заходил к нему домой, он жил в какой-то высотке…

Александр Чаленко

— А зачем заходили? Вы с ним дружили?

Сергей Жигалкин

— Не то чтобы дружил — был там по делу. Я собирался в деревню Бронницы под Великим Новгородом в гости к Мьонг Гонгу Суниму, как теперь звали Василия Павловича Максимова. Пелевин дружил с ним всю жизнь и решил подарить ему машину, Ладу «девятку». Меня просто просил захватить в Бронницы деньги.

Александр Чаленко

— Пелевин подарил машину?

Сергей Жигалкин

— Ну да, а почему бы и не нет, ведь они были настоящими друзьями. Подарить другу машину, если при средствах, — достойный, порядочный жест. Василий Максимов вроде даже послужил прототипом одного из героев «Чапаева и пустоты». Вообще довольно много наших общих знакомых из окружения Максимова послужили прототипами этого романа, как говорят.

Александр Чаленко

— Можно поподробнее?

Сергей Жигалкин

— Там в основном все питерские люди. Вы их всё равно не знаете. Я не вижу ничего особенного в том, что писатель берет прототипы для своих романов из жизни, особенно если это люди не очень обычные, а то и совсем необычные. Это в порядке вещей. Всё равно писатель в фантазии преображает их по своему усмотрению, бывает, преображает до неузнаваемости. Не помню, прототипом кого был Василий и прочие, для меня это неважно, но, если хотите, могу расспросить питерцев — многие еще живы.

Александр Чаленко

— А вы сами роман читали? Понравился?

Сергей Жигалкин

— Виктор как-то попросил меня этот роман прочитать, и я прочитал, потом мы о нём поговорили. В то время он еще лишь поднимался к своей славе. Мне показалось тогда, что местами весьма интересно и остроумно написано, а местами довольно затянуто, скучно. Но в целом книжечка тогда показалась мне любопытной.

Александр Чаленко

— Я хотел вас попросить рассказать о том, как проходили встречи метафизиков у вас в Клязьме. Сколько человек сюда к вам приезжало?

Сергей Жигалкин

— Раньше договариваться о встречах было сложно. Телефонов не было. Просто занимаешься дома своими делами, вдруг видишь — за окном появляется человек, знакомый, но, может быть, и незнакомый. Затем он заходит, представляется, если нужно, и мы начинаем беседовать, пить чай и так далее… Всё просто. Потом он может уехать или остаться, в зависимости от обстоятельств… Могли явиться и несколько человек…

Александр Чаленко

— А сколько здесь максимально людей могло собраться?

Сергей Жигалкин

— Но вообще-то большие компании собирались здесь редко. Обычно один или несколько человек. Бывало, пять-десять. Совсем редко — около двадцати. Больше всего, пожалуй, в этом году, в феврале, на сороковой день после ухода Наташи в иные миры… человек тридцать—сорок, я думаю… Но сказать, что у нас в Клязьме был своего рода проходной двор, при этом никак нельзя. Допускались сюда вовсе не все — повесам, тусовщиками, пустым и бессмысленным людям, каких в том числе в андеграунде было немало, было отказано. И времени, чтобы побыть, поработать в тишине и уединении, было у нас предостаточно.

Александр Чаленко

— А вы всегда пили тут с гостями вино и водку?

Сергей Жигалкин

— Не всегда. С тем же Гейдаром в начале 1980-х годов мы, бывало, беседовали днями и ночами только за чаем по нескольку суток подряд… — спали урывками, потом продолжали беседу…

Александр Чаленко

— О вас обо всех говорят: метафизики, южинский кружок, головинский кружок. А какая метафизическая доктрина была выработана в этих кружках?

Сергей Жигалкин

— Не было никакой общей доктрины, позиции, идеологии… Взаимопонимание — да, общая оценка ситуации — да, глубина понимания — да, ну и так далее. Но это были именно разные люди, особенно фигуры наиболее яркие. Каждый шел твердо своим путем…

Александр Чаленко

— Почему советский философствующий человек, когда хотел приобщиться к духовности, уезжал не в Грузию или в Бурятию к буддистам, а в Таджикистан?

Сергей Жигалкин

— А почему такой человек должен был ехать в Грузию? Не очень понял вопрос. Но в Бурятию тогда все-таки ездили многие, интересующиеся восточными традициями, встречались там с ламами… Мы же отправлялись в Таджикистан не ради местных традиций, хотя неизбежно сталкивались с ними и рады тому, а прежде всего ради гор…

Александр Чаленко

— А вы там, на Памире, занимались медитацией?

Сергей Жигалкин

— Мне вообще-то не очень нравится это слово, так как оно ассоциируется с тихой умиротворительной музыкой, благовониями, расслаблением… с засыпанием, грёзами, дрёмой, принимаемыми за просветленные, небесные состояния… Горы — это ярчайшая яркость беспощадного солнца, это льды и снега, голубые ручьи и эдельвейсы, ураганы, дожди, потусторонние черные скалы, ночь, холод, пурга… это — иной горизонт, который открывается лишь по ту сторону преодолений, опасностей, риска — по ту сторону перевалов, вершин… Размышления — да, но «медитация» — нет… Хотя кто-то, случалось, пытался…

Александр Чаленко

— Вы когда-нибудь сталкивались с КГБ? Они вам, метафизикам, каким-то образом досаждали?

Сергей Жигалкин

— Метафизикам не особенно досаждали, главную заботу для них представляли все-таки протестанты, смутьяны, ну и всякие там писатели, разоблачающие и высмеивающие данную власть, коммунистические идеалы. Взгляд метафизика был направлен уверенно мимо всей политической шелухи, вглубь бытия… Но всё же опасность репрессий была… всё непонятное чекистами тоже считалось враждебным…

Меня, например, они в общем-то не беспокоили, но какая-то слежка, наверное, место имела. Хотя большевистскую власть я, разумеется, не любил — мягко говоря, не любил, — в отряды сопротивления не записывался, считая это занятием слишком поверхностным и с очевидностью проигрышным — не нацеленным, так сказать, на победу, на «корень зла». Это всё равно что скандалить с продавщицей из-за ассортимента и цен, к которым она на самом-то деле не имеет никакого отношения.

Александр Чаленко

— А в чём состоит «корень зла»?

Сергей Жигалкин

— Попробую разъяснить в двух словах, хотя это сложная тема.

Первый уровень, самый массовый, — это люди, напрямую ангажированные идеологией и политикой. Этот круг формируется СМИ, пропагандой всех видов.

Вспомним XX век. Существовали три политических строя: либерализм, фашизм и коммунизм. Приверженцы каждого строя — это целые народы и страны, колоссальные массы людей. При этом с точки зрения каждого строя два прочих считались строем одним и тем же. С точки зрения коммунизма либерализм и фашизм — одно и то же: загнивающий капитализм, его разные формы, как нас ещё в школе учили. С точки зрения либерализма, фашизм и коммунизм — это одно и то же: диктатура, тоталитарный строй. Ну а с точки зрения фашизма, коммунизм и либерализм — одно и то же, царство недочеловека и власть ошалелых сионистов, мечтающих о рае на земле, где все народы неизбранные будут упорно трудиться на благо народа избранного. В результате, фашизм и коммунизм были побеждены и уничтожены. В военном, финансовом и техническом отношении теперь в полной власти либерализм, который за неимением врага внешнего постепенно деградирует, разрушая себя изнутри. Понятной народу альтернативной политической системы в данный момент не существует. Но, разумеется, такие системы есть, и они отлично были описаны еще в древности, Платоном, к примеру. Однако сегодня они непонятны либо неприменимы по обстоятельствам.

Нужна другая парадигма — иная, четвертая, политическая система, способная воодушевить и захватить человечество… Отличие и сила этой системы, как представляется, должны стать следствием не горизонтальной, но прежде всего вертикальной, то есть духовной, ориентации. Важнейшим должна стать не экономика, территории, выгода, деньги, сытая жизнь — словом, земное, а именно духовная перспектива, простирающаяся в иные пределы, по ту сторону смерти, вообще преходящего бытия. Такая перспектива в эпохи ушедшие у всех народов всегда и была, и именно она придавала их жизни порядок, энергию, смысл, красоту. Пока же мы ждём от философов, интеллектуалов нашей планеты концепции нового миропорядка, способной нас всех захватить… и, думаю, это «уже не за горами»…

Однако вернемся к вопросу о протестных движениях и «корне зла»…

Итак, первый уровень — это массы, ангажированные идеологией, политикой. Второй уровень, по численности небольшой, а по значимости колоссальный, — это люди, ангажированные геополитикой. Для них все наличные политические системы пребывают в своего рода единстве и взаимосвязи.

Эти системы как бисер, из которого составляются различные узоры и украшения. Das Glasperlenspiel — игра в бисер Германа Гессе… Кто прав, кто не прав, где истина, а где ложь, где добро, а где зло, не имеет никакого значения. Важны лишь узоры, которые составляют из бисера. Из этих людей одни суть советники, политологи, идеологи, журналисты, в большинстве своем небогатые и лишь предлагающие расклады, другие суть те, в чьих руках сосредоточена власть — баснословные капиталы, силовые структуры, монополии, парламенты, партии, то есть это верхушка, геополитическая элита, сплоченная родственными и вековыми взаимосвязями.

Первые предлагают эскизы, вторые, считающие себя властителями данного мира, из этого фона что-нибудь выбирают или выдумывают расклады, узоры свои, которые затем воплощают в реальность. С какими-то никому, кроме них, неизвестными целями или, быть может, без целей вообще.

Уровень третий, по численности пустяковый, а по влиянию самый существенный, — это философы, метафизики, богословы, ну и другие, способные взглянуть на происходящее с человечеством с космической высоты… О них только что было сказано несколько слов. Но поясню…

Как-то Мартина Хайдеггера попросили сделать доклад о политике. Он пришел и сделал доклад о технике, о, так сказать, научно-техническом прогрессе… Почему? Да просто-напросто потому, что это и есть тот поток, в которой вовлечено человечество и который, похоже, не остановить. В этот поток входит всё: наше позитивистское мировоззрение, отрезавшее нам путь к регионам божественным, да и демоническим, и ограничившее нашу жизнь лишь жизнью земной, наша безумная тяга к комфорту, деньгам, виртуальным пространствам, компьютерам и так далее. Это зло, которое ни одна политическая система и ни один геополитический узор не в состоянии остановить. «Властители мира сего» в отношении этого техногенного мейнстрима бессильны… Что Брежнев, что Гитлер, что Рузвельт, что все они вместе взятые, делали и будут делать одно и тоже: интенсифицировать, развивать этот процесс. Ну а если кто-то из так называемых правителей попытается отказаться, его страна вылетит с центрифуги, утеряет военный потенциал и будет раздавлена, уничтожена… И не они, а люди иные — философы, метафизики всегда имеют над парадигмой, в которой находится человечество, какую-то власть. От них мы и ждем результата, как от имеющих дело с самим «корнем зла»…

Ну и последний уровень — это четвертый, где вообще нет людей. Прежде всего, это божественный промысел, откуда к нам посылают провидцев, пророков, может быть, и пассионариев Льва Гумилева… Однако на этом же уровне существует и дьявольский промысел, откуда приходят смутители нашего рода…

Протесты людей первого уровня — это бунт, имеющий шанс лишь когда внешняя власть окончательно прогнила, ослабела и дышит на ладан… При этом в случае успеха власть как правило получают не бунтари, а люди иные, чаще всего геополитики, с намерениями и идеями, обычно противоположными изначальным.

Игра в бисер властительных геополитиков имеет куда больше шансов на успех и на видимом плане проявляется в виде революций, дворцовых переворотов, смены режимов, локальных войн и т. п. Однако возможности этих «властителей» весьма и весьма ограничены: они не в состоянии повлиять на общий мейнстрим человечества.

Повлиять могут лишь люди третьего уровня: перемены в таком случае по-настоящему радикальны, но о шансах сказать очень трудно — в истории это случалось по-разному.

Об уровне же четверном говорить не приходится — это вторжения, перемены, неподвластные нам: молния, ураган… «метафизический ураган»…

Поэтому я никогда не был оппозиционером первого уровня, не был и деятелем второго, поскольку к правящим элитам не принадлежу, возможно, немного причастен лишь к третьему уровню, в меру «своих слабых сил»… Видимо, потому меня целенаправленно и не преследовали чекисты: не политик и не геополитик — я не был им интересен…

То, что большевизм, большевистская власть — это зло для народа, страны — очевидно. Речь лишь о намерении и способах противодействия. Я вкратце разъяснил свою позицию, но в действительности всё намного сложнее. Бунт, метафизическая подоплека бунта гораздо глубже, чем возмущение, гнев, недовольство тёмной материи масс. Тем более что бунт нередко приводит к видимым переменам. Поэтому я вовсе не осуждаю других людей за иные позиции, если только они в состоянии их как следует обосновать. Понятно, что в андеграунде были и протестанты, даже непримиримые, которые и подвергались наибольшему преследованию. И при этом также понятно, что оказаться преследуемым мог просто любой…

Наташу, например, как-то арестовали и отвезли на допрос. За участие в группе «Движение», отнюдь не протестной, но занимавшейся искусством не принятым, не советским… Ей было тогда двадцать лет. Яркая лампа в лицо, мертвый стол, голые стены, алюминиевые глаза следователей, сменяющих друг друга каждые два-три часа. Грозили тюрьмой лет на десять, обещали бесчинства, болезни, холод и голод в их лагерях, в общем, крест на надеждах на юную личную жизнь, а то и вообще на всю жизнь…

Александр Чаленко

— Вербовали ее?

Сергей Жигалкин

— Не то чтобы вербовали, скорее допрашивали — как оказалась в группе, знакома ли с тем или другим, где с ними встречалась, о чем они говорили, читала ли их манифесты, записки, слышала ли о том или о сём, видела ли то или это… еще предлагали подписать какие-то протоколы, составить доносы с их слов и так далее… пластинка обычная… Ответов они не получили, но это неудивительно для меня… Потом — кажется, через день или два, может, три, — ее отпустили…

Затем, уже в семидесятых годах, после отъезда группы «Движение» на Запад, Наташа пыталась устроиться в Питере на работу. Ее принимали, но вскорости, видимо, получив звонок от гэбэшников, увольняли как бывшего члена группы. Ну и, понятно, нависала угроза высылки из города за тунеядство.

Или был другой случай. Однажды мы с Наташей поехали к украинскому писателю-фантасту Олесю Берднику…

Александр Чаленко

— Вы с Бердником были знакомы?

Сергей Жигалкин

— Были.

Александр Чаленко

— До второй посадки в 70-х годах?

Сергей Жигалкин

— Мы поехали к нему году в 1977-ом. Сначала в Киеве встретились со знакомыми из киевского андеграунда, потом отправились к Берднику на квартиру, кажется, на бульваре Леси Украинки, где тогда проживала его первая жена Людмила. С ней долго беседовали, рассматривали картины Олеся, он тогда много рисовал… Потом отправились в деревню Гребени, где Олесь жил в маленьком домике на холме… Бердник был человеком крайне интересным, много читал, писал, рисовал… много размышлял, экспериментировал с психическими состояниями, поверяя всё на себе…

Помню, рассказывал, что устраивал для себя иногда своеобразную медитацию: раскладывал огромный костер по окружности, сам садился в центр и там размышлял до глубокой ночи, если не до утра. Объяснял, что костер по кругу создает особый огненный колодец, который восходит через всю атмосферу до самого космоса и защищает сидящего внутри вообще от всех вредных, да и не вредных, влияний, которыми пронизана наша атмосфера — от радиоволн, телепрограмм, людских мыслей, энергий, грез, снов и тому подобное. То есть созерцатель в центре такого костра невидимо подключается прямо и только к энергиям, токам космическим…

Но Бердник был еще и активный оппозиционер, кажется, участвовал в создании какой-то «Украинской хельсинской группы», и потому находился под жесткой слежкой. Наш визит, который накануне мы по телефону обсуждали с киевскими друзьями, похоже, не остался незамеченным. Когда мы сели в местный автобус до Гребеней, вслед за нами вошли два мрачных парня малоприятного вида, которые тут же устроились на сидении прямо за нами. Билетов они не покупали, показав водителю «красные книжечки». Разумеется, это была не тайная слежка, а, скорее, угроза, давление, «дыхание в спину», если, конечно, это было дело спецслужб… но очень похоже на то… От автобуса до дома Олеся было идти далековато, дом стоял на отшибе… Парни вышли на пустынной автобусной остановке сразу за нами, за нами и шли, держась чуть поодаль, метрах в десяти, но ничуть не скрываясь. Остановились только когда мы вошли в калитку. Постояли немного и побрели обратно, других домов ведь поблизости не было…

С Олесем мы встречались и позже, в 1980-х, после его освобождения из тюрьмы. Встречались у нашего друга, известного светомузыканта, основателя «Оптического театра», Сергея Зорина, тоже бывшего члена «Движения» и друга Олеся в течение практически всей жизни. Эти встречи в воспоминаниях смешались, и трудно восстановить, когда и о чем говорили.

По-моему, в Гребенях Олесь развивал философскую тему о том, что люди, животные видят вещи, предметы, других живых существ совершенно по-разному, и это зависит не только от органов восприятия, но и, в отношении людей, от их точек зрения и принятых парадигм. А как тогда вещи, предметы выглядят на «самом деле»? — ставил Олесь вопрос. И уводил разговор в сторону Канта и «вещи самой по себе»… Еще говорили о книгах, искусстве, эзотеризме… Излагал он красиво — убедительно и понятно, хотя и, бывало, казалось, что спорно…

Вскорости, через несколько лет после нашего посещения Гребеней, Олеся все-таки посадили. По пути к нему в лагерь его молодая жена Валентина заезжала к нам в Клязьму, оставила на время какие-то вещи… Помню, это создало определенное напряжение — за ней была слежка, и у нашего дома некоторое время маячил какой-то подозрительный тип. Это было некстати, так как у нас часто бывали южинцы, ну и другие, неугодные коммунистам… Коктейль из перекрестных слежек был как-то весьма нежелателен… Но ничего не случилось, а с Валентиной мы позже встречались не раз…

Александр Чаленко

— Головин, насколько известно, свой кружок называл «Черный орден СС». Почему именно так? Вас это не шокировало?

Сергей Жигалкин

— Да, такое словосочетание всплывало. Только это был не кружок и не орден в обычном понимании — не было конкретных членов, кодекса, намерения, цели, программы. Не только политика, идеология, идея каких-то движений и партий, конспиративных кружков, революций, но и весь социум вообще, вся нынешняя эпоха, вся эта цивилизация в далеком вояже Головина в сторону Норда остались далеко за бортом. То есть ни о какой «организации» вроде ордена или партии нет смысла и говорить. «Черный орден» был скорее поэтической фигурой, принадлежавшей измерению метафорическому. Что это за фигура, почему она так называлась и что это за измерение, широкой публике мне было бы трудно сейчас объяснить… А почему это должно было меня шокировать? Вы, верно, имеете в виду ассоциацию названия с нацизмом, фашизмом, исходя из которой недоброжелатели Головина сочиняют разные пасквили, хотя на самом-то деле ни сном ни духом и близко не понимают, о чём вообще речь…

Однако такая ассоциация всё же и вправду возможна. Но и она вряд ли была бы способна как-то шокировать. Я вовсе не оправдываю фашизм, но когда какое-то явление, концепция, действие, мысль попадают в сферу масс-медиа с клеймом демоническим, то ни о какой объективности этих самых масс-медиа не приходится говорить. Сталинская пропаганда представляла фашизм в одном облике, брежневская в похожем, однако немного ином, западная пропаганда — совсем в другом облике, а рассказы прошедших войну, с которыми я в молодости говорил, — в третьем.

Александр Чаленко

— То есть увлечение нацизмом и его оккультными практиками преувеличено?

Сергей Жигалкин

— Я уже говорил, что Головин был далек от политики. Об оккультных же исследованиях нацистов мы, конечно, читали и знали, но, что касается именно оккультизма, было множество книг и получше. Оккультизм в окружении Головина не очень-то почитался, его практиками не увлекались, тем более с подачи третьих лиц, в том числе и нацистских исследователей.

Александр Чаленко

— Почему Вы лично не проявили себя ни во время, ни после перестройки, когда стало можно заниматься политикой, как Джемаль и Дугин?

Сергей Жигалкин

— Свое отношения к политике я уже разъяснил. Но дело не только во взглядах и в отношении. К этому примешиваются и личные качества: один по природе рвется к трибуне, хочет внушать, убеждать, вести за собой, другой любит уединение, предпочитает глубокие размышления среди проплывающих облаков. Мы часто говорили на эту тему с Гейдаром. Среди выдающихся мыслителей человечества были отшельники и аскеты, но были и политики, полководцы, даже цари. Сам Гейдар придерживался позиции крайне активной — считал, что отсиживаться недостойно и что человечество, да и весь мир, должны подвергнуться трансформации радикальной, а динамит и запал такой трансформации — это доктрина, учение, мысль, вторгающаяся через философов из высших сфер трансцендентных. Он полагал, что полемика, проповедь, внушение, действие необходимы. Во многом он прав, но я — может быть, по природе — больше склонялся к размышлениям в пространствах безлюдных, в спокойствии и тишине.

Но истина, видимо, всё же посередине… К тому же и личные обстоятельства: тяжелая болезнь Наташи вынуждала к определенному затворничеству.

Александр Чаленко

— Последний вопрос: что ваша супруга Наталия значила для вас и для вашего круга?

Сергей Жигалкин

— Для меня — просто всё, а для нашего круга тоже немало, поскольку она принимала участие, и очень активное, во всех встречах, полемиках, предприятиях, была в курсе всего… к тому же вела свою линию, имела свою точку зрения… Как-то меня поразило, что Евгений Головин и Василий Максимов, не сговариваясь и в разное время, сказали мне о ней приблизительно одну и ту же в фразу: «Ты даже не понимаешь, с кем ты живешь».

Александр Чаленко

— А что они имели в виду?

Сергей Жигалкин

— Ну, что она — существо иного измерения, нежели я. Недоступного мне измерения. Видно, оно так и есть…

Александр Чаленко

— Всегда вокруг вашего кружка ходили слухи и легенды, что у вас практиковалось не только безудержное распитие алкоголя, но и беспорядочный секс. Было такое?

Александр Чаленко

— Насчет алкоголя — да, это верно. Но с оговоркой: во-первых, тогда пила вся страна, и, во-вторых, не все пили сплошь и всегда: сам Головин нередко пропадал и уединялся в трезвости для чтения, размышления, мало ли для чего. Так делали многие. К тому же это были не просто пьянки: поэзия, мистика, метафизика были решающей атмосферой даже самых тяжелых попоек. Что касается секса, то в наших компаниях дам было немного, а часто они отсутствовали вообще. Оргии не проводились. Но романы, разлуки, свидания, встречи, измены, разные безобразия место, конечно, имели, ведь люди мы были, в общем-то, молодые. Касательно личных отношений ничто не приветствовалось и не порицалось — каждый жил так, как хотел. Были и крепкие пары, были и связи весьма беспорядочные, правда последние, как представляется, чаще случались в богемной среде… В общем, я думаю, какой-то особенно наглый, циничный, разнузданный секс нашему кругу, взятому в общем и целом, всё же нельзя приписать…

_______________________

Наш проект можно поддержать.

1 ответ к “Об андеграунде 60−80-х, преимущественно о южинцах”

Про перфомансы Головина рассказывать вкратце дело неблагодарное, благо их атмосфера достаточно точно передана в “Мистическом андеграунде” и “Мандрапапупе”.