*Статья опубликована под инициалами Л.Ш.: «Киевское слово», Ежедневная Литературно-Политическая и Экономическая газета, Пятница, 22-го декабря 1895 года.

Ранним статьям русского философа Льва Шестова, публиковавшимся в киевских газетах под разными псевдонимами (Черный, Читатель, Л.Ш.), в историографии уделяется традиционно немного внимания. Сам факт существования этих ранних, «дошестовских», текстов Л.И. Шварцмана (1866–1938), который только в 1898 году, при написании своей первой книги, выбрал для себя псевдоним «Лев Шестов», стал известен в основном благодаря книге дочери философа Н.Л. Барановой-Шестовой, вышедшей в Париже в 1983 году[1]. С этого времени ранними текстами философа практически никто не интересовался. Только в прошлом году, в год 150-летия Льва Шестова, в ноябрьском номере журнала «Вопросы философии» появилась статья петербургского историка русской философии А.А. Ермичева «До Шестова… (Газетные выступления Л.И. Шестова 1895–1899 гг.)», в которой анализировалось содержание ранних газетных публикаций философа и в том числе его статья «Георг Брандес о Гамлете». Эта статья никогда не переиздавалась с 1895 года, притом, что она, безусловно, заслуживает особого внимания, как наиболее важная для философа публикация, написанная и изданная в самый «кризисный» год его жизни. Другие статьи, вышедшие в то же время, представляют в основном критические рецензии на другие публикации – в частности, две статьи в газете «Жизнь и искусство» посвящены полемике с этическими воззрениями Вл. Соловьева.

Статья о Шекспире, конечно, выделяется на этом фоне, поскольку великий английский драматург сыграл огромную роль в становлении Шестова как мыслителя. Шекспир был первым учителем философии для Льва Исааковича Шестова[2]: именно от автора «Гамлета» и «Короля Лира» он воспринял «столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем и столь грозное и тревожное: время вышло из своей колеи»[3]. Шестов начал читать Шекспира, Канта и Библию в 1892–1894 гг. Начинающий философ сразу же ощутил себя противником Канта, а от чтения Шекспира потерял сон.

Как известно, первая книга Льва Шестова была посвящена именно Шекспиру – она вышла в свет в 1898 году и носила заглавие «Шекспир и его критик Брандес». И хотя статья 1895 года по своей тематике вроде бы непосредственно предваряла написание этой книги, – статью следует анализировать как отдельный документ, поскольку восприятие Гамлета и всей нравственной коллизии великой трагедии заметно меняется у Шестова за два-три года, что разделяют эту газетную публикацию и выход в свет его первой монографии.

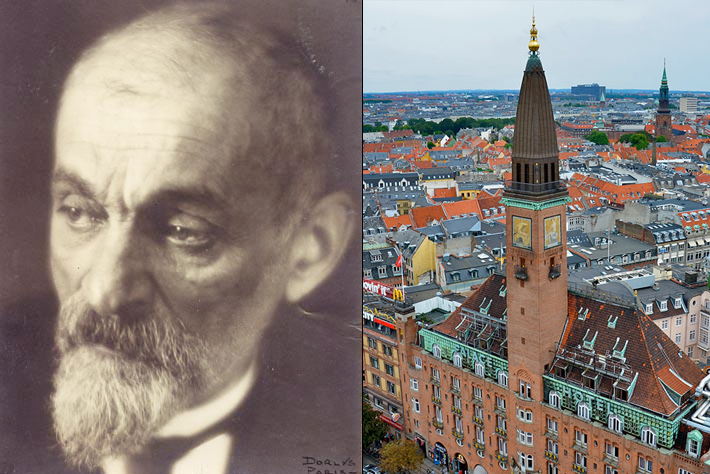

Первая статья Шестова о творчестве английского драматурга («Георг Брандес о Гамлете»[4]) явилась реакцией на опубликованные в 1895 г. в журнале «Русская мысль» (№ 8 и № 9) главы из работы о Шекспире известного датского критика Георга Брандеса.

Согласно Шестову, трагедия Гамлета проистекает из ощущения «неправоты ничегонеделания». Датский принц, как считает философ, вместо того, чтобы выйти из состояния «постыдной» инертности и апатии (для чего необходимы мужество и бескорыстная любовь к ближнему и к добру), обосновывает необходимость пассивности и получает в глазах читателей и критиков «мученический венец принудительного бездействия».

По мнению Шестова, крест Гамлета – его бессилие: принц не имеет веры и любви («А без любви, без веры — где взять сил человеку?»), потому у него нет сил на борьбу и оттого он чувствует свою слабость и чуждость окружающему: «Он не умеет ничего и никого [не] любит. И не умеет верить. И видя, как другие люди и любят, и верят, и поступают хорошо, справедливо – он бичует себя, сознавая свою непригодность для жизни, свою душевную нищету. Что осталось у него в жизни? Нет, мир кажется ему ничтожным, ненужным».

Гамлет борется с собственной совестью, зовущей его к активным действиям, которая для него «судья, враг, палач, от которого он старается всеми способами избавиться». Тень отца, олицетворяющая совесть принца, оказывается важным героем трагедии: она пытается навязать Гамлету сознание нравственной обязанности восстать против зла, но чувство этой обязанности абсолютно чуждо принцу – Гамлет, подчеркивает Шестов, не умеет жить лежащими вне его отвлеченными нравственными идеалами. «Он страдалец, великий страдалец, если он сознаёт свою вину, если его терзают вечные упреки совести. Но верните ему душевный покой, дайте ему всю жизнь прожить так, как он жил до появления духа его отца – и весь трагизм исчезнет».

Гамлет, по мнению Шестова, – один из тех, кто бежит великих нравственных задач и поступков, чтобы укрыться в тиши кабинета или уюте семейного очага. Спасение Гамлета заключается в том, чтобы «претерпеть до конца»: «бежавший от нужд совести – не найдет спасения…»

В этой статье Шестов фактически упрекает Гамлета за то, что он отказался исполнить недвусмысленно выраженную волю отца; за то, что он упрямо, руководствуясь теми или иными мотивами, старается избежать осуществления того, что требует от него долг, – отомстить за отца, покарать его убийцу. «Трагизм положения Гамлета, – пишет философ, – не в стремлении бороться с бесконечно более сильным, чем он сам противником – мировым злом, он об этом и не думает. Его задача исполнима: ему нужно убить убийцу своего отца. Но в нем нет любви, в нем нет истинной веры. Он не жаждет мщения, он не умеет верить всем своим существом в святость своего дела. А без любви, без веры – где взять сил человеку?» Шестов как будто повторяет здесь слова еще вроде бы не прочитанного им Кьеркегора, писавшего в своем дневнике об оставленной им невесте: «Если бы у меня была вера, Регина была бы моей». Если бы у Гамлета была вера и любовь, он, не задумываясь, исполнил бы то, что от него требует тень отца, – уничтожил бы его убийцу. Но Гамлет не извлекает меч из ножен, вместе со своим апологетом – Брандесом, вместе со всем веком сомнений и размышлений «он затеял позорное бегство».

Трудно сказать, чтó глубоко личное хотел вложить Шестов в свой пафос абсолютного повиновения отцу и его воле, какую личную месть имеет в виду и оправдывает он в своей первой статье. Брак на православной девушке Анне Березовской, который он скрывал от отца (ортодоксального иудея), состоялся годом после выхода в свет статьи «Георг Брандес о Гамлете». Личная драма 1895 года, также связанная со сложными отношениями с православными девушками (будущей писательницей Варварой Малахиевой-Мирович, а потом и с ее младшей сестрой Анастасией), вроде бы не включала в себя отца философа как особое действующее лицо. Так что, непосредственный биографический контекст появления этой статьи Шестова остается неизвестен. Между тем, он несомненно существовал, и косвенным подтверждением этому служит тот факт, что в книге 1898 года «Шекспир и его критик Брандес» отношение Шестова к Гамлету немного меняется. Гамлет по-прежнему воспринимается философом как человек слабой нравственной воли, как дитя сомнения, не способный на поступок, однако, Шестов уже не ждет от него простого выполнения воли отца, он уже не хочет видеть героя лишь орудием в руках племенного долга, зовущего к кровной мести.

Обстоятельства возвращения Шестова к теме Шекспира и Брандеса вкратце таковы. Ранней осенью 1895 г. Шестов заболевает, у него случается нервное истощение, причиной которого стало уже упоминавшееся нами происшествие, названное Шестовым в «Дневнике мыслей» одним из «самых крупных событий жизни»[5]. Шестов оставляет Киев, начинает скитаться по Европе, где всецело посвящает себя литературе и философии. Увидев на витрине магазина сочинение Брандеса о жизни и творчестве Шекспира, он, прочитав его, начинает работать над новой статьей о трагедиях английского драматурга, которая постепенно разрослась в книгу, получившую название «Шекспир и его критик Брандес» и вышедшую под псевдонимом «Лев Шестов».

Первая рукопись этой работы относится к 10 сентября 1896 г., то есть она была начата через год после того драматичного события с сестрами Варварой и Анастасией, когда для Шестова, по его собственным словам, «распалась связь времен».

Гамлет, пишет Шестов, – созерцательный мыслитель, утративший инстинкт жизни, и потому его взгляд убивает: всё живое представляется ему неподвижным, замершим. Он – кабинетный философ, и оттого философия как «обзор и объяснение человеческой жизни»[6] для него недоступна, ведь «человека можно понять лишь живя всей его жизнью, сходя с ним во все бездны его страданий – вплоть до ужаса отчаяния, и восходя до высших восторгов художественного творчества и любви»[7].

Принц живет в мире понятий, поэтому человек для него утратил самостоятельное значение, став абстракцией: «Люди для него обратились в идеи, а идеи уже давно перестали представлять собою жизнь. Он не знает, что вокруг него людям, живым людям, больно, горько, обидно, что они радуются, плачут, надеются. Оттого-то он так презирает ближних, так ненавидит их, хотя по природе своей он кроток, как овца. Оттого-то все у него оказываются плутами, развратниками, преступниками. Он клеймит и казнит людей только потому, что они ему – чужие, что они для него – не люди»[8].

Реальность для принца предстает обедненной, поскольку он привык воспринимать ее односторонне – рассудочно: в этом причина его бессилия и несостоятельности. Но, считает Шестов, слабость Гамлета составляет и его силу. Спасение принца заключено в той способности, которая подавляет его жизненную активность: «привычка к размышлению»[9] научила Гамлета видеть себя со стороны, и это толкнуло его на путь трагедии, которая одна лишь может очистить его.

Если Гамлет творит добро или желает помочь, то не ради человека, нуждающегося в помощи, но формально – ради принципа и «торжества добродетели». Гамлет сознаёт, что есть нечто высшее, но он не умеет полюбить его и сделать своим. И потому совесть терзает его. Без нее он был бы счастлив и спокоен, но, с другой стороны, принц понимает, что она – благословенна. Гамлету необходима трагедия, чтобы понять значение жизни и оставить созерцание: «“Скорбями заострится” приглаженная и прибитая философией душа, и тогда он вновь научится любить и ненавидеть»[10]. Шестов утверждает, что только через страдания Гамлет может очнуться, вернуться к жизни.

Вроде бы всё в целом напоминает ход рассуждений в статье 1895 года. Однако в новой интерпретации Шестова утрачивает свое ключевое значение тень отца как внешняя инстанция: «Очевидно, приняв весть и приказание от духа, принц точно принял их от самого себя, точно он сам узнал, что преступление совершено и что нужно отомстить»[11]. Это означает, что совесть перестает быть исключительно внешней силой и становится внутренним осознанием, а конфликт, лежащий в основе трагедии, в значительной степени интериоризируется: «Пока связь времен не будет восстановлена, нельзя, не нужно жить. И он [Гамлет. – К.В.] знает, что связь порвалась не вне его, а в нем самом»[12]. Гамлет осуждается уже не за то, что он не выполнил волю отца, а за то, что не противопоставил этой воле другую – основанную на внутреннем моральном законе. Гамлет не находит для себя более высокого авторитета, более высокой нравственной инстанции и остается бездеятельным мыслителем, не способным к героическому поступку.

Мыслитель Гамлет противопоставляется Шестовым Бруту, герою трагедию «Юлий Цезарь» – истинному философу в античном смысле, для которого мысль и чувство, идея и жизнь нераздельны. Размышления Брута не остаются в сфере умозрения, но завершаются в решении и действии. Поступок Брута, участие в заговоре против Цезаря, согласно Шестову, является не убийством, а нравственным подвигом, поскольку высший закон, нравственное требование имеет не формальный внешний характер, но находит свое основание «внутри нас». Пройдя через трагедию, Гамлет приближается к величию Брута.

Новый образ Гамлета вписывается в целостную философскую концепцию Шестова, его апологию трагедии, согласно которой страдания человека имеют субъективную необходимость, они не случайны, поскольку только через них человек возвышается и обретает себя.

Если в своей первой книге Шестов борется с призраком случая, то впоследствии мыслитель изменяет свою точку зрения: в работе о Толстом и Ницше он утверждает, что случай всё же имеет власть над людьми и всё, что может сделать человек – склониться перед ним, покориться судьбе и принять жизнь со всеми ее тяготами и роковыми изломами. Позднее и эта концепция переосмысливается Шестовым. С нарастанием в его мировоззрении фидеизма – приоритета веры – Шестов пришел к выводу, что для Бога нет ничего невозможного, как и для человека, верующего в Него. Но, обретя веру, Шестов окончательно отделил ее от морали, заявив еще в книге о Толстом и Ницше, что Бог выше добра и сострадания, и потому следует искать Бога «по ту сторону добра и зла».

Но это уже был Шестов поздних работ. Первая же его серьезная статья, которую мы представляем вниманию читателей «Русской идеи», вопреки всему, что говорил философ впоследствии, утверждала однозначный приоритет долга над всеми человеческими сомнениями и колебаниями, нашедшими свое художественное выражение в герое шекспировской трагедии, а своего апологета – в знаменитом датском критике. Поздний Шестов взбунтовался против воли своего отца, а «тени отца Гамлета» отказал в праве считаться волей Бога.

***

Георг Брандес о Гамлете

В августовской и сентябрьской книжках «Русской Мысли» помещена статья известного датского критика Георга Брандеса о «Гамлете» Шекспира. Она представляет большой интерес. Не потому, впрочем, что Брандесу удалось выяснить лучше, чем кому бы то ни было из его предшественников смысл и значение этого величайшего произведения всемирного гения. Нет, Брандесу менее всех других литературных критиков Шекспира повезло с Гамлетом. Но любопытно проследить в этой статье характерную особенность ума современного интеллигентного человека. Брандес хочет видеть в Гамлете выражение протеста лучшего человека против царящего в мире зла, – протеста, который в силу условий нашей жизни, ни в чем ином, кроме горьких размышлений и колких разговоров сказаться не может. «Мы любим тебя, о Гамлет», говорит Брандес, «как брата. Твоя печаль – наша печаль, твое негодование – наше негодование, твой гордый ум отмщает за нас тем, кто наполняет землю своим пустым шумом и кто властвует над нею. Нам знакома твоя глубокая пытка, при виде торжества лицемерия и неправды и, увы, твоя еще более глубокая пытка, когда ты чувствовал, что перерезан в тебе нерв, превращающий мысль в великое дело. И к нам взывал из преисподней голос усопших»… Вот основная мысль статьи… Гамлет, по Брандесу, мученик великой идеи, представитель протестующего человечества, вечно терзаемый желанием что-либо сделать в защиту добра и сознающий, что ему не побороть никогда своего вечного могучего противника – мировое зло, и принужденный в силу этого тягостного сознания сложить руки и ограничиться ролью едкого сатирика, преследующего насмешкой всех и каждого, кто представляется ему принадлежащим к противному лагерю. И на Гамлета возлагается мученический венец страдальца за правду.

Такой взгляд на Гамлета чрезвычайно, как мы сказали характерен. В нем чувствуется, с какой силой назрела в современном человеке потребность оправдать себя пред своей совестью и пред совестью других людей за свое постыдное ничегонеделание. Сознание неправоты бездействия своего глубоко мучит нас. Нам нужно избавиться от этих вечных терзаний. А избавиться можно только двумя способами: либо прервать это постыдное бездействие, либо объяснить себе, что оно необходимо, что иначе быть не может, признать себя мучениками этого бездействия и окружить себя же новым ореолом. Были в истории времена, когда люди избирали первый способ. Они ничего не боялись, не спрашивали себя к чему приведет их борьба и смело выступали против зла, шли на смерть. Но это – тяжелый выход. Много нужно сил, много мужества, бескорыстной любви к ближнему и добру. И слабый человек невольно избирает второй способ – который дает ему и мученический венец принудительного бездействия, и спокойную, тихую, полную мирных радостей жизнь в семье, среди высоких занятий наукой, искусствами, политикой и т.п. Это-то стремление оправдать себя во что бы то ни стало и сказалось в статье Брандеса. И он не брезгает никакими способами, прибегает часто к совершенно недозволенным приемам критики для того, чтобы найти в Гамлете доказательства своей правоты. Прежде всего он почти отождествляет Гамлета с самим Шекспиром. Это также легко опровергнуть, как и трудно доказать. Но, если принять ни на чем необоснованные предположения, если напр. сослаться, что в то время, когда Шекспир писал «Гамлета» его постигло несколько очень тяжелых ударов судьбы, если, затем, вспомнить некоторые исторические события того времени – то почва для принятия этого положения готова. А затем – небольшое усилие, легкая натяжка, ряд вставных соединительных фраз, – и сомнения забываются, устами Гамлета говорит сам Шекспир. А это очень важно. Как много отрады принесет в нашу душу сознание, что и величайший гений человечества признавал себя Гамлетом, т.е. разговаривающим, но ничего не делающим (по Брандесу, конечно) мучеником-протестантом.

Затем Брандес наталкивается все-таки на вопрос – отчего Гамлет сразу, тотчас же по получении откровения от духа, не убил короля, и отвечает: «Если бы Гамлет убил короля тотчас по получении откровения от духа, пьеса должна бы была ограничиться одним только актом. Поэтому положительно необходимо возникнуть замедлениям.» Вот какое оправдание Брандес дает Гамлету. Обыкновенно такое замечание относят к пустым пьесам бездарных авторов. Говорят, что если бы писатель сразу женил или убил своего героя, то ему не пришлось бы пьесы своей писать, а потому он заставляет этого героя проходить сквозь всевозможные мытарства. Но ведь такой упрек исключает возможность признания за литературным произведением какого бы то ни было достоинства. Если поступки действующих лиц обусловливаются не внутренними их побуждениями, а количеством страниц, которые должен исписать автор, то как можно серьезно говорить о литературном произведении? У третьестепенных авторов оно так бывает, но Шекспиру приписывать такой недостаток возможно лишь человеку, желающему во что бы то ни стало доказать ту или иную мысль свою. И таких ложных приемов у Брандеса много. Он всем готов пожертвовать, лишь бы доказать, что в Гамлете выступает «типический современный человек с глубоким сознанием противоречия между идеалом и окружающим миром», что всегда в Гамлете «страждущие и мыслящие люди находили брата», что Гамлет с одной стороны «меланхолия, с другой – ураган», что он, словом, есть совершеннейший, законченный тип человека, какой только может быть желателен в наше время. Это, повторяем, Брандесу нужно, чтобы оправдать себя, чтобы успокоить свою встревоженную совесть, объяснить себе красивыми фразами свой индифферентизм, свое равнодушие. Не Брандес оправдывает Гамлета, – Гамлет сам в лице Брандеса встает на свою защиту, но не от зла, а от упреков собственной совести. И как характерно это для Гамлета! Ведь вся жизнь для него – это вечная борьба со своей совестью. Для него совесть – не союзник, не руководитель, а судья, враг, палач, от которого он старается всеми способами избавиться. Вся изворотливость его тонкого ума направлена на то, чтоб отразить удары своего жестокого, беспощадного противника. И Гамлету, вечно занятому этой борьбой, некогда и думать о протесте и борьбе с мировым злом, которое только тогда ему и стало в тягость, когда он почувствовал, как больно задело оно его и, главное, когда совесть в лице духа его отца, навязала ему обязанность восстать против этого зла, отомстить виновниками возмутительного убийства. Когда тень удаляется, Гамлет, только что выслушавший от нее ужасный рассказ от тех страданиях, которые приходится выносить человеку, умершему без молитвы «во весне грехов». Гамлет только что восклицавший, что он сотрет «со страниц воспоминания» все, что знал до сих пор, и только будет помнить об ужасном злодеянии и думать об отмщении – этот самый Гамлет восклицает:

Пала связь времен!

Зачем же я связать ее рожден?

И это – протестант! И это – мститель!

Его пугает обязанность мстить. Он с горечью спрашивает, зачем на его долю выпала печальная, несвойственная его природе обязанность мстить. А меж тем безжалостная совесть не дает ему покоя, продолжает терзать его – и он не знает, куда бежать от своего страшного врага. Он знает, что нужно, непременно нужно отомстить, что необходимо наказать убийцу – но это нужно не ему, а чему-то вне его живущему, чему-то отвлеченному, что не срослось со всей его духовной природой. Если бы нравственная задача, выпавшая на его долю, не была бы так чужда ему, если бы он постигал ее не отвлеченно, а всем существом своим, у него не было бы ни сомнений, ни колебаний. Характерно, что Шекспир заставляет тень отца возложить на Гамлета обязанность отомстить дяде. Это не случайность – этим гениальный писатель желал выразить, что сознание нравственной обязанности приходит к Гамлету извне. Тень два раза является к нему, но все напрасно. Он всячески старается отдалить роковой момент, и изворотливый ум, опытный в борьбе с совестью, дает ему достаточно к тому предлогов. Когда он после представления проходит мимо молящегося короля – поле представления, рассеявшего последние сомнения Гамлета в правдивости слов духа, когда ему нужно только извлечь меч – и преступление будет отомщено, – эти нервы, в которые еще так недавно судьба «вдохнула крепость льва африканского» – ослабевают, и Гамлет, под благовидным предлогом откладывает исполнение и приходит к матери терзать ее упреками, которые к нему самому, оказавшемуся не более стойким, чем эта слабая женщина, применимы во всей своей полноте. Она не сумела воспротивиться соблазну и «пала в кровосмешенья ложе», он – не исполнил того что считал своей священной обязанностью. Во время сцены с матерью, в которой наиболее полно сказывается несчастная природа бедного принца, умеющего поучать и корить, но не умеющего жить лежащими вне его нравственными идеалами, вторично является ему дух и снова взывает о мщении. И этого мало для Гамлета. Он все продолжает свою непрерывную, бесконечную, неизвестно для чего им придуманную игру в сумасшедшие – и ничего не предпринимает, даже соглашается ехать в Англию. Нет, не таков дух протестанта – в Гамлете нет, совсем нет протестантского начала. Трагизм положения Гамлета – не в стремлении бороться с бесконечно более сильным, чем он сам противником – мировым злом, он об этом и не думает. Его задача исполнима: ему нужно убить убийцу своего отца. Но в нем нет любви, в нем нет истинной веры. Он не жаждет мщения, он не умеет верить всем своим существом в святость своего дела. А без любви, без веры – где взять сил человеку?

И это – крест, тяжкий крест Гамлета. Когда он видит, с каким увлечением молодой Фортинбрас спешит на борьбу, когда он замечает слезы в глазах актера, декламирующего о совсем чужой ему Гекубе – он понимает, как жалка и бедна его душа, как мало в ней тех элементов, которые дают человеку право считать себя высшим существом. «Что такое жизнь человека» и т.д. «Как все винит меня». И это глубокая правда о Гамлете. Он не умеет ничего и никого [не] любит. И не умеет верить. И видя, как другие люди и любят, и верят, и поступают хорошо, справедливо – он бичует себя, сознавая свою непригодность для жизни, свою душевную нищету. Что осталось у него в жизни? Нет, мир кажется ему ничтожным, ненужным. Он говорит:

О Боже мой, о Боже милосердный!

Как пошло, пусто, плоско и ничтожно

В глазах моих житье на этом свете!

Презренный мир – ты опустелый сад.

Негодных трав пустое достоянье…

И эти слова – не фразы. О нет! В них сказывается нечто ужасное. Человек перестает понимать смысл жизни. И чем дальше, тем тяжелее он чувствует, что не под силу ему справиться с нравственной задачей своей, он замечает, что в его существе недостает чего-то, что дает возможность покорить одной мысли всю душу и – впервые в его жизни – оглядывается на свое прошлое, чтоб в нем найти себе объяснение и оправдание. Но в прошлом ряд следовавших друг за другом однообразных лет – и только. И он не может себя обманывать. Правда слишком ясна, слишком несомненна. И вот как он определяет всю жизнь свою. «Что такое человек, если он {и} лучшими благами жизни, высшим благополучием почитает сон и еду? В таком случае он только животное».

Он не победит на этот раз своей совести, над которой он так часто одерживал блестящие победы. Он легко оправдывает себя за убийство Полония, за убийство Гильдестерна и Розенкранца («их смерть мою не потревожит совесть. Не сами ль смерть накликали они, ввязавшись в дело»), он уходит от Офелии и на нее взваливает собственную вину. Всех и всякого винит он, осыпает оскорблениями и едкими насмешками. Но ему не легче от этого. Для него ничего, ничего нет в жизни. Он не умеет ни к чему привязаться, ничто не согревает его холодной души, и с ужасом он начинает чувствовать свое одиночество, свою душевную пустоту. А неугомонная, неотвязчивая совесть продолжает свое ужасное дело. Пред несчастным, измученным принцем непрестанно восстают ужасные картины. И он нещадно бичует себя, когда остается наедине, но пред другими он горд. Тщеславие, долголетняя привычка считать себя лучшим, чем все – сказываются. Он смеется над людьми, прыгает в могилу Офелии, чтобы состязаться с Лаэртом в силе любви к несчастной девушке и т.д. Кто взглянет на Гамлета в такой момент, тот никогда не заподозрит в этом блестящем юноше слабого, нищего духом, человека, не умеющего никого и ничего любить и ни во что верить. Да и сам Гамлет не знал этого, пока не испытал себя при первой выпавшей на его долю трудной и важной жизненной задаче.

Таков Гамлет. Он страдалец, великий страдалец, если он сознает свою вину, если его терзают вечные упреки совести. Но верните ему душевный покой, дайте ему всю жизнь прожить так, как он жил до появления духа его отца – и весь трагизм исчезнет. Гамлет, не познавший себя, или Гамлет, оправдавший себя и вышедший из трудной задачи жизни, не разрешивши ее, с сознанием своей правоты – теряет всю свою привлекательность. А Брандес этого и добивается. Ему хочется доказать, что Гамлет напрасно терзается упреками совести, что Гамлет лучший представитель человечества, что Гамлет – борец, защитник добра, нечто вроде воина Христова. Внушите Гамлету эту идею – и он справится со своей совестью, освободится от своих мучений, и снова заживет ровной, серой жизнью, предаваясь «еде и сну», услаждая свое тщеславие громкими фразами в роде «сорока тысяч братьев», наполняя свободное время остроумными высмеиваниями окружающих. Так часто и бывает в жизни. Много есть Гамлетов, бежавших от великих нравственных задач и укрывшихся от преследования совести в тиши кабинетов, у мирных семейных очагов. Но это уже не Гамлеты-мученики, это – Гамлеты-фарисеи. Обманув свою совесть, они вырвали из себя лучшее свое человеческое достояние. Лучше им было мучиться с беспощадно изобличавшею их совестью, чем радоваться душевному спокойствию, достигнутому путем обмана этой совести. Претерпевший до конца – спасется; бежавший от нужд совести – не найдет спасения… А Брандес – вместе со своим Гамлетом – затеял позорное бегство.

Публикация и вступительная статья Ксении Ворожихиной и Бориса Межуева

Примечания:

[1] См.: Баранова-Шестова Н.Л. Жизнь Льва Шестова: В 2 т. Т. 1. Paris: La Presse Libre, 1983.

[2] Такое признание сделал Шестов в своей статье «Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль)». См.: Шестов Л. Умозрение и откровение. Paris: YMCA-Press, 1964. С. 299–327.

[3] Шестов Л. Умозрение и откровение. С. 304.

[4] Шестов Л. Георг Брандес о Гамлете // «Киевское слово», 22.12. 1895.

[5] Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т.1. С. 23.

[6] Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес // Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М.: АСТ, 2000. С. 68.

[7] Там же. С. 50.

[8] Там же. С. 75.

[9] Там же. С. 58.

[10] Там же. С. 58.

[11] Там же. С. 51.

[12] Там же. С. 59.