Лето – благословенное время в жизни университетского преподавателя: рабочая суета отступает и наконец-то есть время заниматься не только текущим, краткосрочным, но читать «не обязательное», не нужное непременно «здесь и сейчас». Ведь это и есть самое ценное чтение – где есть или возможность отдаться тексту, то есть возможность получить не только ответы на собственные вопросы, но и увидеть совсем другие вопросы, другие ходы мысли – идти в его логике, а не отыскивая лишь недостающие элементы уже в принципе готовой картинки – или читать нечто, относящееся не непосредственно к предмету твоих занятий, а к контексту, более или менее широкому. А ведь именно контекстуальное, неочевидное и придает конкретный, в том времени и в той ситуации, смысл тексту, действию, поступку.

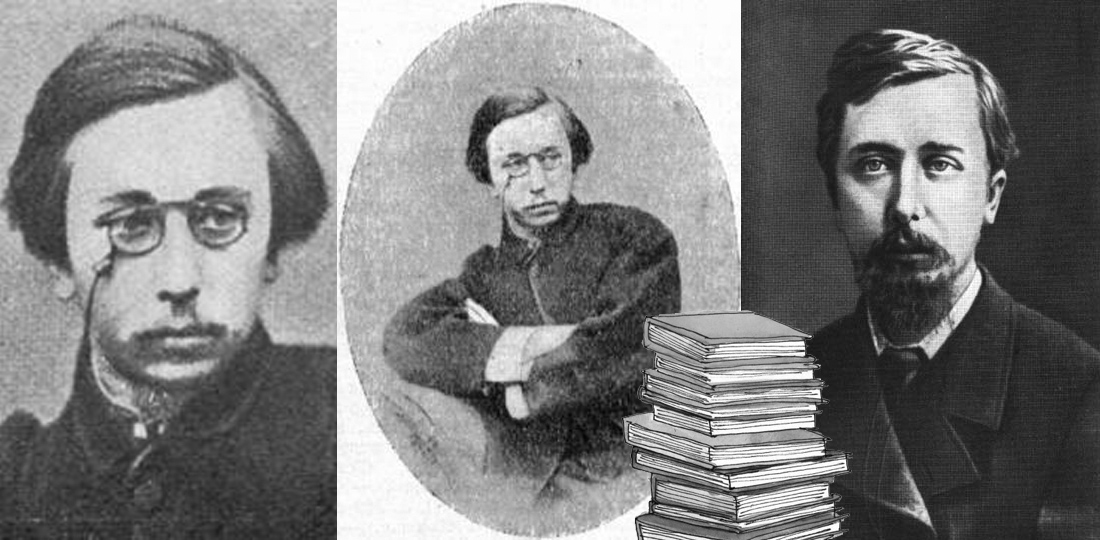

Так теперь, воспользовавшись небольшой паузой, отчасти перечитал – а по большей части прочел впервые статьи Варфоломея Зайцева времен «Русского Слова». Известность его изначально носила несколько скандальный характер – а сам он воспринимался и, следует сказать, во многом справедливо как более простой (и оттого радикальный) вариант писаревщины.

Оглядываясь назад – удивляешься от осознания, насколько кратким был тот период, который и обеспечил ему известность, сохраняющуюся до сих пор. Начинает он печататься у Григория Благосветлова в двадцать лет, в 1863 году, а уходит из журнала – вместе с Дмитрием Писаревым (и практически всеми забытым Николаем Соколовым) в 1865 году. Собственно, эти два года – и есть то время, за которое Зайцев не только входит в историю русской мысли, но и ими же его роль в последней и ограничивается. Разрыв с «Русским Словом» оказывается для него уходом «в никуда»: его репутация скандальна, его убеждения и принципы – отнюдь не «журналистские» – ни в какое другое издание ему не удается устроиться и приходится перебиваться переводами. В 1866 году его ненадолго арестуют по делу Дмитрия Каракозова – затем выпустят, но найти себе применения не получается и в итоге в 1869 году он эмигрирует, чтобы там примкнуть к Михаилу Бакунину, что-то писать (временами – вполне удачно, так, например, он напишет весьма интересную некрологическую брошюру об Александре Герцене), но все это будет уже на обочине. В начале 1880-х Григорий Елисеев, по болезни живший в те годы за границей, к которому Зайцевы (а к радикальному движению принадлежали и мать, и сестра Зайцева) обратятся за помощью, попробует найти ему какую-то возможность сотрудничества в «Отечественных записках», но сама интонация его обращения к коллеге по редакции Михаилу Салтыкову – о благотворительности, о том, что следует помочь тяжело нуждающемуся эмигранту, ценности же сотрудничества особенно не предвидится. Помогать, впрочем, тогда и не пришлось – уже вскоре после обращения к Елисееву Зайцев скончался, в январе 1882 года.

То есть тот Зайцев, которого читает русская публика, который является действующим лицом русской мысли – это фактически истории двух с небольшим лет.

Интересный эффект от Зайцева, «вислоухого критика» – первую половину тома прочел стремительно, с задором – а вот вторую дочитывал уже с трудом, хотя там многое менялось (уточнялось) по сравнению с первыми статьями – так что привычное «все одно и то же» в данном случае не совсем верно.

Впрочем, кажется, он и сам устает – уходит задор, он становится подробнее, больше уточнений. Попытки прежнего лихого – как в статье о Николае Чернышевском, радикализируя эстетику. Но впечатление – уже усталости, от двух лет непрерывного журнального труда. Который приносит известность – но не приносит удовлетворенности, ощущения полезного дела. Где молодой задор, склонность дразнить – вначале возбуждает, но с течением времени это уже не доставляет первоначального удовольствия, а попутно – как ни скрывай от себя – открывается оборотная сторона.

Ведь мы нуждаемся в уважении – чтобы нас признавали, ценили, любили.

Возбудитель внимания, скандалист – роль мало для кого действительно подходящая (а о тех, кому подходит – кому приносит внутренний мир, покой – вряд ли стоит говорить всерьез; другое дело – что для многих, кто принимает эту роль – это единственный отысканный механизм находить необходимое внимание, взгляд другого, то, в чем тебе неуютно, но где другое – еще хуже, ведь это просто молчание, ненужность, пустота).

Но интересно другое – типичное ведь для многих в этом поколении. Зайцеву нельзя отказать ни в уме, ни в образованности, ни по крайней мере в сравнительной легкости письма. Да, он говорит зачастую странные, иногда решительно непродуманные мысли, сам запутывается в рассуждениях. Но ведь это пишет совсем молодой человек – ему лишь двадцать лет в начале и двадцать два года в конце истории сотрудничества с «Русским Соловом». И если сделать поправку на возраст – и на ощущение радикализма, переживание борьбы – то за ним, казалось бы, никак нельзя отрицать ни ума, ни способностей. А затем он мало в чем меняется – то есть интересна здесь своеобразная остановка развития, то, что не только кажется, но и есть признак ума в двадцать – оставаясь тем же самым, повторяясь в своих основных чертах через десять или пятнадцать лет предстает уже совершенно иным. Молодость на то и дана, чтобы говорить глупости – еще не видеть оговорок, уточнений, не воспринимать чужой правды и т.д. Но они – а ведь это относится и к постоянному оппоненту Зайцева из «Современника», Максима Антоновича – так и не вырастают, замирая в вечной юности мысли, которая не старится, а дряхлеет, ветшает. И может быть – это эффект раннего начала, раннего высказывания – когда времени учиться, размышлять, перерабатывать – не остается, а затем – с возрастом – этот навык уже не получается приобрести.

Впрочем, за самой репутацией «нигилистов» скрывается отчасти и недопонимание – или, в других случаях, намеренное нежелание понять, потому что иначе сам спор оказывался бы далеким от однозначности. Отрицание эстетики, которое чаще всего вспоминают в связи с Зайцевым – и его скандальными статьями о Михаиле Лермонтове или, например, об Афанасии Фете (впрочем, здесь еще и отрицание романтического – ведь Зайцев почти столь же неприемлет кумира прошлого поколения русских радикалов – Жорж Санд) – оказывается если не более разумным, то намного более понятным, стоит присмотреться хоть немного подробнее.

Искусство, атакуемое им (и здесь он окажется во многом в единстве с более поздними рассуждениями Владимира Стасова и еще ближе – со Львом Толстым) – это именно «искусственное» в противоположность «естественному», «искусственное» как затемнение, обман. Внезапно оказывается, что Зайцев – поклонник античного искусства (как и моралистического понимания истории, образцом для него оказывается Плутарх). Это может показаться странным, парадоксальным – но достаточно процитировать следующий фрагмент, чтобы стала понятной его логика:

«<…> искусство действительно не произвело ничего подобного тому, что создали греки; но ведь это от того, что оно может как роскошь, как предмет наслаждения процветать лишь тогда, когда народ, создающей его, может наслаждаться, потому что не страдает. Вместо того, чтобы вывести такое заключение, поклонники искусства пишут стихи, в которых воспевают разные невинные вещи и отправляются за две тысячи лет назад искать себе идеалов»[1].

И год спустя, еще отчетливее: «Польза и искусство – понятия, взаимно исключающие, а теперь общество находится еще в таком положении, что ему вредно все, что бесполезно»[2].

Здесь, как ни странно на первый взгляд, отсвет шиллеровской античности – беззаботных, счастливых, наивных людей. Момент детства – и момент счастья в мировой истории. «Естественное» прекрасное создается непроизвольно, от избытка силы, как чистая трата, чистая радость – но в нашем мире здесь и сейчас бесполезное, «искусство» – отвлечение сил от борьбы. Там, где царит голод и несправедливость – там изысканное, «салонное», тонкое украшение жизни – безнравственно. Собственно, то самое хрестоматийное – о поэзии после Освенцима.

А то, что делает пафос Зайцева не бессмысленным – это само переживание близости, простоты, возможности добиться свободы и справедливости. Правильный, счастливый мир, где есть место бесполезному, избыточному – близок, и напрасная трата сил здесь и сейчас потому и оборачиваются вопиющей несправедливостью.

Так что здесь не столько непонимание искусства – сколько аскетическое отречение, которое, впрочем, дается тем легче, что для самого отрицающего не имеет особой ценности – или она им пока еще не осознана, критик ведь юн и тороплив – а требование отречения распространяется в первую очередь на других.

Словом, скучная история – как вы можете спокойно есть, когда голодают дети Африки?!

И здесь возраст критика – решающий фактор. Ведь то, что делает всю историю осмысленной – близость перемены, скорое наступление справедливого мира. Не «более справедливого», не «более свободного», а именно свободного – как настаивает он сам (416 – 417), утверждая, что нет степеней – и быть не вполне свободным означает, в сущности, быть рабом.

А если жизнь продолжается – и все более или менее остается тем же самым – то тогда даже если принуждать себя повторять старые песни, то задор уходит. А ведь здесь главное – именно вера в возможность радикальной перемены, острота переживания близости иного – собственно, тот самый «задор», так что без него и все остальное уже не очень имеет смысл.

[1] Зайцев В.А. Избранные сочинения. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Б. Козьмина. – М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. С. 172, ср.: 263.

[2] Там же. С. 308.

______

Наш проект осуществляется на общественных началах и нуждается в помощи наших читателей. Будем благодарны за помощь проекту:

Номер банковской карты – 4817760155791159 (Сбербанк)

Реквизиты банковской карты:

— счет 40817810540012455516

— БИК 044525225

Счет для перевода по системе Paypal — russkayaidea@gmail.com

Яндекс-кошелек — 410015350990956