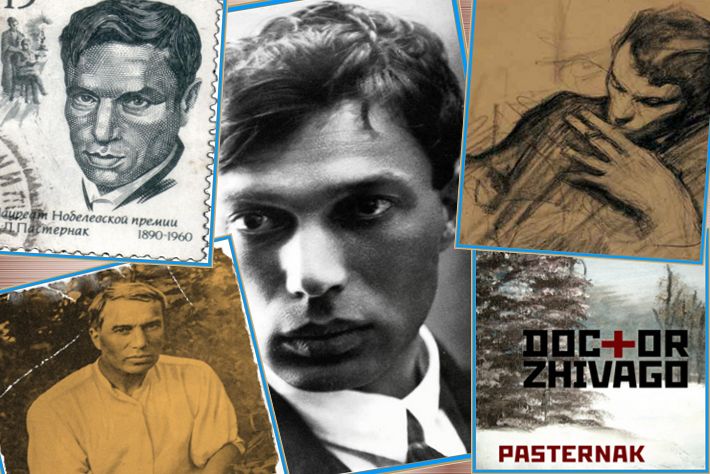

Сегодня, 10 февраля, 125 лет назад в Москве в семье художника и пианистки родился великий русский поэт, переводчик, прозаик – Борис Леонидович Пастернак. Человек, в 1958 году удостоенный Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго». Таковы общеизвестные факты, а дальше, собственно, начинается другая, мистерийная, история. И талантливый литератор оказывается даже не частью культа, а идеей, базисным символом. Пастернак стал разделительной чертой, вдоль которой возводят баррикады условные патриоты и не менее условные либералы, русофилы и западники. И на стороне и тех, и других – правота, которая, как писал Бродский, разделяет пуще греха. Покажи томик стихов Пастернака одним – возликуют, покажи другим – зайдутся. Так, например, происходит в романе Михаила Елизарова «Pasternak», где лирика автора «Доктора Живаго» поглощает человеческую кровь, зараженную духовным блудом, а сам поэт – точнее, инфернальный гротеск на него – предстаёт в виде крылатого существа с конским черепом и перепончатыми крыльями, усеянными неряшливыми письменами. Главный герой, языческий терминатор Льнов, называет его не иначе как «пархатый демон», полагая, что имя поэта «как троянский конь укрывает зло». Безусловно, это лишь художественный образ, к тому же созданный в типично китчево-брутальной елизаровской манере. Тем не менее, в нём действительно отчасти сконцентрирована неприязнь радикальных патриотов к Пастернаку как средоточию либеральной (читай – бесовской) гнуси, отравляющей, терзающей Святую Русь. И роман «Доктор Живаго» в данном контексте представляется то ли гримуаром, то ли сатанинской библией. Однако подобное отношение во многом есть реакция на поведение так называемой либеральной общественности, возведшей Пастернака в статус Святого Мученика, пострадавшего от тоталитарной советской власти. И мученическое, как его стараются представить, житие одновременно становится и причиной, и следствием творческого наследия Бориса Леонидовича. Но страдальцем, если проводить аналогии, например, с судьбой Варлама Шаламова или Осипа Мандельштама, Пастернак, конечно, не был. Умер в своей постели. Жил, творил в относительно комфортных условиях на переделкинской даче, подаренной, по легенде, самим Сталиным. Деньги зарабатывал в основном изнуряющим трудом переводчика. Помогали и государственные премии. Это не означает, что Пастернак всегда жил благополучно. До сытых вершин Горького ему было далеко. Определённый социальный статус поэт приобрел лишь в середине 30-х годов благодаря переводам. Пастернака трудно назвать антисоветчиком, во всяком случае, активным. Активные антисоветчики ведут себя агрессивнее, принципиальнее. Пастернак уважал комфорт, однако ради него славить бесславное не собирался. Искал, разбирался, нащупывал истину. А это, даже на бытовом уровне, всегда рискованное занятие. Достоевский говорил, что для него истина выше России (Родины), а Христос выше истины. Собственно, «Доктор Живаго» – это отчаянный поиск в кровавом мраке действительности трёх данных компонентов: Христа (Бога), истины и Родины – ключевых и для самого Пастернака. В романе нет места вольности, допущению – в нем всё предельно серьёзно. Главный герой – человек набожный, богомольный. Это подчеркивается с самого начала романа: маленький Юрочка присутствует на похоронах матери. Так в текст через молитвы и религиозные размышления привносится божественное, христианское, и эта линия сохраняется на протяжении всего повествования. Бытие для Живаго – метод познания Бога, а Бог – камень, на котором основывается бытие. Жизнь, события, людей, мир вокруг он трактует, интерпретирует именно через христианские принципы; в его действиях есть и непротивление злу насилию Толстого, и «идиотизм» князя Мышкина, и ночь в Гефсиманском саду, и восхождение на Голгофу Христа. Живаго, особенно в матрице современного мироустройства, кажется аморфным, безвольным; он наблюдатель, но не в буддистском, отстранённом смысле, а в христианском – сострадательном, милосердном. Выражаясь поэтически: сидя на берегу реки жизни, Юрий Андреевич не медитативно наблюдает, как мимо проплывают тела его врагов, но сопереживает, оплакивает умерших, при этом, впрочем, не до конца идентифицируя, кто есть истинный противник и неприятель. Пастернак рисует войну единственно такой, какой она и могла быть – грубой, уродливой, мракобесной. Она «кровавая колошматина и человекоубоина, которой не предвидится конца». «Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову». Против белых это написано? Или против красных? Или против самой извращённой, дьявольской сути бойни? И в целях, и в методах, и в исполнении «Доктора Живаго» заметно влияние либерального дискурса. Но роман, атмосфера которого, по словам автора, есть, прежде всего, его личное христианство, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным, трудно было бы вписать в парадигму привычных либеральных ценностей, если бы не время и судьба его публикации. Пятьдесят шестой год, выпестована и разрешена литература преимущественно одного цвета – красного, к Октябрьской революции применима лишь одна дефиниция – «великая», а люди, творившие её (из тех, кто ещё не развенчан, не предан позору) – стальные герои, над которыми сияет алый нимб. В этих условиях в редакцию «Нового мира» поступает роман, где автор ставит под вопрос саму священность революции, клокоча вопросом: «Кем надо быть, чтобы с неостывающим горячешным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы и ничего не знать, ничего кругом не видеть?». Вопрос Знания, вопрос принятия «жизни как поруганной сказки» и, конечно, вопрос присутствия Духа, который дышит, где хочет – вот что лежит в основе «Живаго». Но большинство видит – логично видит – исключительно политику, исключительно антисоветчину. Большинство «не читало, но осуждает». Как следствие, роман, переданный итальянскому издателю Джанджакомо Фельтринелли, не без помощи ЦРУ, выходит в Милане. Его настойчиво рекомендуют издавать и переводить по всему миру, а для большего, навсегда закрепляющего эффекта через год Пастернаку присуждают Нобелевскую премию, от которой под давлением советских властей Борис Леонидович вынужден отказаться. Причина всей этой, столь любимой либералами, истории, по сути, заключается в одной ошибке – перестарались. И «Доктор Живаго», как принято говорить, стал предметом спекуляции. За нездоровой, болезненно выпяченной, точно межпозвоночная грыжа, политикой забывают о других, куда более жизненных пластах романа (не важно, что лишь тетрадочка блестящих стихов переживает, обуздав вечность, окаянное время), забывают о его литературных достоинствах. С последними, впрочем, хуже. Вязкая ткань текста, размытый сюжет, грубоватые сравнения, выспренняя поэтичность – сумбурная проза, не принятая Набоковым, Шолоховым, Ахматовой (список можно продолжать долго). Собственно, как текст «Доктор Живаго» читают очень редко, гораздо чаще хотят причаститься мученическим образом, прикоснуться к нему. Сам Пастернак «выставлять» себя не хотел; не его метод, не его конституция. Это Лев Толстой жаждал страдать, но Александр III, уловив это стремление, как отрезал: «Напрасно старается, мученика я из него не сделаю». Пастернак на крест не взбирался. И всё равно ноша оказалась ему не по силам. В итоге, его затравили. Обстоятельства его жизни последних лет и его смерть стали последними штрихами рисуемой либералами картины. А иначе откуда бы возник такой Пастернак? Обожаемый либералами. Написавший антисоветский роман. Получивший признание на Западе и ненависть в СССР. Замученный, умерший. Чем не повод для канонизации? И неважно, как Юрий Живаго реагирует на сообщение об установлении в России советской власти: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали». Позже тесть одёргивает его: «Такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей, и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку». Да, либерал, принимающий советскую власть, на первый взгляд, кажется весьма странным, диссонирующим явлением, но только на первый, потому что в основе – абаддонова жажда разрушения, зудящая потребность в переменах. Взорвать, разрушить, переиначить прежний мир ради создания прекрасного, нового, зачастую, правда, не зная, не предполагая и, главное, не предлагая, как он будет выглядеть. Главное – сама трансформация. Либерал (а речь, как, надеюсь, всем понятно, об определённом наборе мнений, имеющим с классическим либерализмом обычно мало общего) не взбирается на баррикады, не подставляется под пули, но первым – громче всех, выше всех – обосновывает необходимость их существования, снисходительно поглядывая на того, кто сопротивляется, кто не готов принять надвигающийся хаос. При этом он всегда оставляет себе право не только на ошибку, но и на яростное осуждение того, что сам затеял или приветствовал. Вот он, либеральный герой, в семнадцатом году, в девяносто первом, в девяносто третьем. Вот он у Белого дома, а вот он на Майдане. Призывает, вопиет, манифестирует: «Так быть не должно! Надобно изменить это!». Хотя сам-то всегда у кормушки. Деструкция, хаос – его стезя. Отнюдь не созидание. От того либерал всё время как бы иронизирует, насмешничает над всем, что можно извратить, вывернуть, деконструировать. Руины лежат, а дальше что, кто строить будет? Тут либерал тихонечко удаляется от сотворённых в том числе им дел, потому что, как никто иной, умеет подстраиваться, мимикрировать, лишённый чувства личной ответственности, густо замешанной на стыде (как связи с людьми) и совести (как связи с Богом). «Чистая совесть – уловка дьявола», писал Швейцер – да, но она существенно облегчает бытие. «Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие её духа, души её. Для них существование – это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке», – писал в романе Борис Леонидович. С Юрием Живаго – всё совсем по-другому. Он бьётся, он терзается, а его душат. Душат не столько конкретные люди, красные или белые, сколько сама действительность, обстоятельства, бытие, если угодно. Живаго барахтается в нём, как та мышка из притчи, но субстанция не твердеет, не принимает компромиссных форм, и недостаток воздуха, пространства коррелирует с недостатком любви (не потому, что не любит и не любим, а потому, что не дадут, обнесут любовь колючей проволокой). Смерть от сердечного приступа – логичный итог этого безвоздушного, безлюбовного состояния. Живаго несёт личную ответственность, находясь в условиях жутких, ноющих, как вывихнутый сустав, участвуя в облегчении участи других делом, не мечтая дезертировать с поля боя, хотя «жизнь – не огромное ристалище, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства»; эскапизм доктора лежит в допустимых пределах. В этом нет героичности, если рассматривать её с точки зрения эпического масштаба, но есть подвиг рутинно-человеческий, повседневный. Безволие Живаго лежит именно в этой плоскости. И понимание радости его предельно просто: «Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении Вселенной, вслед за родной матерью производя себя вновь и вновь на свет!» У суррогатной же бурды вседозволенности, карикатурности, наклеившей на себя ярлык либерализма, тем самым оттеснив либерализм подлинный (чувствовать разницу между Liberty и Freedom), несколько иные задачи, механизмы, убеждения и герои. От того ему так хочется затянуть в себя символы, подобные Пастернаку или Живаго, дабы было что, кого предъявить на Суде, пока фанатичные, экзальтированные люди, забравшиеся в патриотический состав, будут швырять проклятия и оскорбления, поклёпы и развенчания. Тем актуальнее данные вопросы сегодня, когда у каждого за пазухой – по сотне зажигательных камней, а уверенность в том, кто виноват и что делать, априорна, непоколебима. Тем ненасытнее жажда завоевания, приватизации здравых идей, символов, смыслов. И Борис Пастернак сейчас, как и полвека назад – граница, разделительная черта, проходящая через сердце каждого человека, граница между добром и злом, творчеством и пошлостью, милосердием и ненавистью; это индикатор, срабатывающий на фальшь, лицемерие и отсутствие здравого смысла.

Рубрики

Борис Пастернак как символическая граница